Após consolidar-se como artista renomado por suas pinturas em papel pardo, Maxwell descobriu na música uma expansão natural de sua prática criativa. Desde sua época como atleta de patins street, quando os sons das ruas orientavam seus movimentos, a experiência musical sempre ocupou lugar fundamental em sua vida. O ano de 2017 marcou um ponto de virada com os movimentos da Igreja do Reino da Arte, conhecida como A Noiva, da qual é membro fundador. Foi neste contexto que ele e outros artistas produziram Coral, primeiro álbum de ateliê do grupo. Resultado de um singular sistema de dízimos que exigia obras de arte em vez de contribuições monetárias, o disco capturou vozes, instrumentações cruas e samples que materializavam o imaginário coletivo do movimento.

Mais do que simples produto musical, o álbum representa um registro da convergência artística dentro de A Noiva, inaugurando uma jornada onde a música assumiria papel central na prática de Maxwell e seus pares. Este trabalho seminal deu origem a uma discografia que hoje conta com três outros lançamentos. O Rio de Janeiro, berço do movimento, ressoa nas sonoridades do álbum, seja nas referências ao universo evangélico tão presente nas periferias cariocas, na íntima relação entre fé e comunidade, ou nos ritmos que ecoam nas rodas de samba e nas praias da cidade. A atmosfera vocal do trabalho mistura orações e ironias, criando um tecido sonoro único.

Os temas centrais do ateliê manifestam-se plenamente no álbum: pinturas que assumem a forma de rezas, a devoção à arte como ato sagrado, a evocação de cores fundamentais na história da arte (como o Azul da Prússia) e a busca pela verdade no processo criativo. Com estética áspera e experimental, Coral combina vozes em uníssono, instrumentações orgânicas e samples que constroem um imaginário simultaneamente mundano e espiritual. Suas faixas abandonam estruturas convencionais, adotando antes uma narrativa quase ritualística, onde o coral funciona como força unificadora. As vozes não almejam virtuosismo técnico, mas sim comunhão, evocando um culto íntimo e profano, movido por desejos coletivos de afirmação, invenção e pertencimento.

Maxwell reflete sobre esse processo: “Quando criamos uma Igreja para artistas, eu já sabia que precisávamos de hinos e louvores. Não dá pra conceber uma Igreja sem um coral, sem sua dimensão musical. Um dos membros da Igreja é cosme sao Lucas, um dos poucos da congregação que tem a música como linguagem principal. Acompanhei parte de seu processo criativo ao fazer seu primeiro disco, Aprendendo Autotune. Em 2019, ele me enviou uma faixa com uma batida sobreposta por melodias e texturas vocais difíceis de identificar. Aquilo me pareceu estranho pois nunca havia visto tal método de criação. Quando recebi a versão final com letra, consegui assimilar a essência da composição e senti imediata empolgação. Essa troca me aproximou instantaneamente da música, despertando em mim um desejo intenso de começar a criar.

Paralelamente, venho acumulando experiências nos bastidores musicais, de palcos a sessões de estúdio com artistas como BK, Djonga, Baco Exu do Blues e Filipe Ret. Testemunhei BK e Baco criarem uma faixa diante de meus olhos. Uma experiência particularmente marcante foi visitar Baco durante seu isolamento criativo de duas semanas na Toca do Bandido, onde trabalhou no misterioso álbum Bacanal – nunca lançado – e pude observar parte daquele processo genuinamente incrível.”

É neste solo fértil que surge anjo Maxwell, terceiro disco lançado por A Noiva e primeiro trabalho solo do artista. Aqui, a música transcende a ideia de desvio, afirmando-se como extensão natural de seu fervilhante campo criativo. As faixas funcionam como páginas de um diário sonoro, onde Maxwell registra com igual dose de crueza e lirismo os desafios e glórias da vida artística: rotinas, exaustões, euforias, dúvidas e uma fé inabalável. Revela-se um desejo manifesto de composição, de habitar a música com a mesma intencionalidade que marca sua construção de cenários e personagens nas obras visuais.

O disco navega por territórios experimentais e independentes, carregando consigo a densidade de quem tem plena consciência do mundo ao redor. Batidas minimalistas sustentam uma voz despretensiosa que se expõe sem artifícios, enquanto os arranjos preservam a honestidade ríspida de um esboço. São canções que abraçam seu caráter processual, sem receio da nudez que lhes é inerente.

Maxwell relembra que o primeiro tema criado inteiramente por suas mãos foi Deus é Ciumento, cujo verso “parece marra mas é timidez, minha primeira faixa, minha primeira vez” encapsula a essência desse início. Era 2020, ano em que a pandemia se alastrava globalmente, quando ele estabeleceu para si o compromisso de realizar um Dízimo todo dia primeiro de abril. Na Noiva, o Dízimo representa a entrega individual do artista à entidade da Altíssima Arte. Para aquela data específica, a proposta era enfrentar algo completamente fora de sua zona de conforto, algo que ainda não dominasse. Essa disposição de se lançar ao desconhecido marcaria profundamente a gênese do projeto.

Observa-se aqui uma dicotomia que tensiona o ímpeto expansionista de seu universo visual com a deliberada fragilidade assumida nas canções. Se nas artes plásticas Maxwell constrói narrativas épicas sobre corpos negros e brancos, na música ele se expõe em escala íntima, como quem risca o primeiro desenho em um caderno novo. O isolamento pandêmico transformou-se em laboratório para essa transição: o Dízimo à Altíssima Arte, seu ritual de entrega criativa, deixou de ser sobre domínio técnico para tornar-se exercício de desapego. É neste gesto de rendição que a música revela-se como outra face do mesmo processo sagrado que anima suas telas. Os arranjos minimalistas e a voz despojada não representam limitações, mas sim traços de um rito de passagem: o artista que desmonta sua própria persona para encontrar, no avesso do controle, uma nova forma de habitar o mundo.

A faixa Meu Santo Tolezano expressa sua reverência ao amigo e colaborador Lucas Tolezano (cosme sao Lucas), figura fundamental em múltiplas dimensões da trajetória de Maxwell. Como vimos, foi com Lucas que Maxwell aprendeu a ouvir música como um criador, processo que despertou nele a percepção de que poderia gerar seus próprios sons. As vivências compartilhadas com artistas do rap também contribuíram para expandir suas percepções. Acompanhar gravações de rappers levou-o a compreender um novo universo acessível. Essa relação com a música conduziu Maxwell à criação de capas de álbuns para artistas como BK. Suas exposições passaram a fundir pintura e performance sonora, como nos shows de abertura da exposição Pardo é Papel (2019) no Museu de Arte do Rio, com participações de BK’ e Baco Exu do Blues. Anos depois, ocorreria o show de Bruno Berle na abertura de seu primeiro pavilhão (2023) no bairro de São Cristóvão.

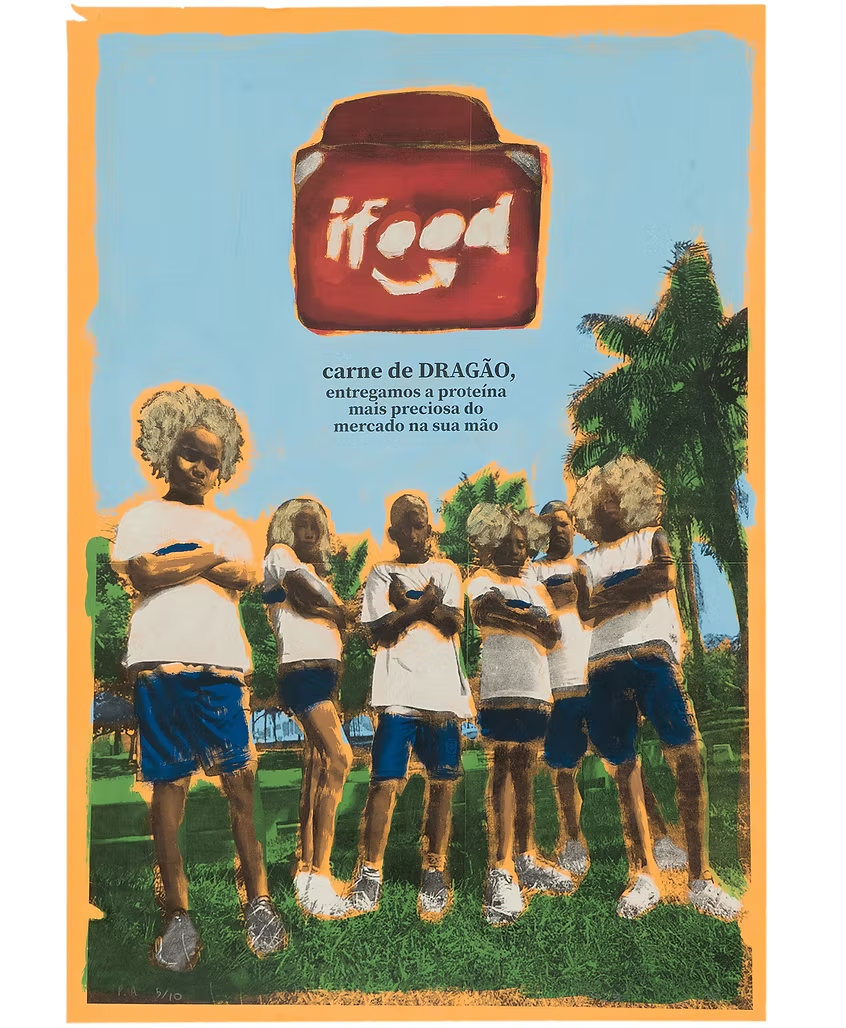

Alexandre Maxwell, Sem título, da série Novo Poder e Pardo é Papel (2019).

Maxwell transita com naturalidade entre músicos como Dada Joãozinho, Joca e cosme sao Lucas, artistas da cena de Niterói que compartilham visões expandidas de linguagem e aguçada sensibilidade sobre o tempo presente. Seu repertório auditivo abrange referências diversas que vão de Chico Buarque, Caetano Veloso e Jorge Ben Jor a Solange, Playboi Carti, Rosalía e Filipe Ret.

As filosofias articuladas por Maxwell conjugam severas críticas ao mercado da arte com celebrações à intuição em seus processos criativos, além de odes a pintores transgressores como Lucio Fontana. A autoafirmação, elemento crucial no rap, surge frequentemente como voz para empoderamento e ostentação de certezas, tornando ainda mais evidente como suas pinturas ressoam como verdadeiras letras de rap. Em conversa com Tolezano ouvi que estas são confissões íntimas que conduzem a uma compreensão mais profunda do imaginário do artista – em anjo Maxwell, mergulhamos nas sinceras manifestações que ele geralmente nutre em silêncio. Para qualquer curador, torna-se essencial não apenas a escuta atenta do álbum, mas a investigação dos passos de Maxwell no mundo da arte.

O meu celeiro, minha semente: Rio de Janeiro, declara um verso da música Capital da Arte Contemporânea. Nela, Maxwell reconhece a antiga capital do Brasil como centro pulsante da arte contemporânea, propondo um novo olhar sobre a potência cultural da cidade. O Rio de Janeiro, com suas glórias e feridas, permanece como fonte e cenário. A cidade pulsa nos versos e silêncios de anjo Maxwell, e se faz chão mitológico; lugar de origem e território simbólico que ele insiste em nomear como “capital da arte contemporânea”. Longe de ser um gesto irônico, trata-se na verdade de uma afirmação sincera, um convite a deslocar centros e redesenhar mapas.

Ao buscar na história da arte brasileira, encontramos no pensamento do critico e curador de arte Frederico Morais (1936) uma afirmação que corrobora com a imaginação de Maxwell sobre a cidade do Rio de Janeiro.

No ano de 1966, em ocasião da primeira exposição que assina no mundo da arte Vanguarda Brasileira – apenas com artistas cariocas -, ocorrida na reitoria da UFMG, Morais escreve no texto de apresentação do catalogo-poster da coletiva que “O Rio de Janeiro é um happening, lugar propício para a liberdade criadora e onde há uma ausência de qualquer compromisso com as tradições, ou com o que vem de fora. Por isso os artistas que apresento possuem espíritos abertos à pesquisa permanente do novo, do significativo.”

Segundo a curadora Cristiana Tejo (1976), “esta sensação de liberdade cresce à medida que se sabe ser o Rio uma cidade aberta”, construída pela fragmentação de culturas e territórios. Enraizada em rizomas de cores e sotaques brasis, o Rio, talvez seja a mais brasileira das cidades.

E talvez seja justamente nessa geografia de multiplicidades, onde cores, sons e identidades se embaralham sem pedir licença , que um artista como Maxwell Alexandre encontre sua base criativa. Porque, afinal, o que significa fazer música quando se é um artista visual negro de origem periférica com exposições internacionais em cidades como Paris e Nova York? Para ele, a resposta parece residir no ato contínuo de ressignificação. Sua incursão musical não constitui um salto no escuro, mas mais um gesto de expansão, como quem compreende que a criação não cabe em categorias estanques. Se suas pinturas em papel pardo já carregavam ritmo próprio, a música surge como nova linguagem para nomear os mesmos espantos e urgências.

Há aqui uma provocação silenciosa: como ocupar espaços consagrados da arte global sem se deixar enquadrar por eles? Como manter os pés na realidade local enquanto se dialoga com instituições que historicamente excluíram corpos como o seu? A música, nesse sentido, funciona como ferramenta de deslocamento, meio para escavar memórias e futuros possíveis sem pedir licença.

Os sons que ecoam em anjo Maxwell não são os mesmos dos salões europeus onde suas telas estão expostas. São batidas que carregam o chiado das ruas, a cadência da correria. Quando um artista oriundo da periferia opta por fazer canções em vez de limitar-se às telas, está afirmando, no mesmo movimento: “eu decido em quantos lugares minha voz pode habitar”.

Este talvez seja o ponto central. Num mundo que insiste em classificar, separar e hierarquizar linguagens artísticas, Maxwell opera na direção oposta, demonstrando como música, pintura e performance são veios de uma mesma nascente. Sua trajetória confirma que a arte não requer passaportes, ele atravessa fronteiras geográficas e sociais com a mesma naturalidade com que seu trabalho transita entre o sagrado e o profano, entre o local e o global. Pode expor em Madrid enquanto mantém seu pavilhão itinerante pelos bairros do Rio de Janeiro.

Fazer música, neste contexto, transcende mero desdobramento, constituindo um ato político de ocupação sonora. É lembrar que os mesmos corpos que dançam nos bailes de favela também circulam pelos museus do mundo, e que nenhum lugar está fora de alcance. Maxwell Alexandre está expandindo o que entendemos como obra de arte. Seu segundo disco, intitulado DaVinci, encontra-se em produção e traz mais de quarenta novas composições que marcam evolução criativa cinco anos após seu primeiro álbum.

O artista, agora ainda mais internacionalmente consagrado por suas pinturas monumentais, recebeu-me certa tarde em seu apartamento no Aterro do Flamengo, onde pude ouvir as primeiras gravações do novo trabalho. A luz intensa de um dia ensolarado entrava pelos amplos janelões do espaço. Ao adentrar o escritório que serve também como home studio, revelaram-se pequenas pinturas em pastel oleoso nas paredes. Enquanto sua filha Goia, de seis meses, brincava próximo à mesa de trabalho, e sua companheira Raissa circulava entre os cômodos, Maxwell compartilhava suas novas criações. Da janela do estúdio caseiro, o Morro da Viúva impunha sua presença maciça na paisagem.

Neste ambiente doméstico com vista privilegiada para o Pão de Açúcar, torna-se evidente como a ascensão social, a paternidade e a vida familiar trouxeram novos ritmos ao seu processo criativo. O artista que antes vivia em frenesi criativo encontra agora na rotina caseira o tempo necessário para a pintura e a composição. Seu pensamento inquieto, contudo, continua tecendo conexões e permanece como núcleo de uma rede artística em constante transformação.

As novas canções revelam um claro amadurecimento criativo. O que antes era busca, transforma-se em afirmação. Nas letras escritas no último ano, Maxwell assume sem reservas sua posição paradoxal: um pintor com salário de astro do futebol, que reconhece ter “melhorado a cena” para artistas em geral enquanto ironiza o sistema da arte. “Misericórdia filho, você tem espírito de grandeza”, diz um verso que encapsula essa ambivalência.

O álbum funciona como segundo diário íntimo do ateliê, registrando desde memórias do tempo em que carregava geladeiras nos becos da Rocinha até as contradições inerentes ao sucesso. Maxwell nomeia seus pais artísticos – Cadu, Eduardo Berliner, Charles Watson – e reivindica sua linhagem em Matisse, Bacon e Lucian Freud. Aborda sem temor temas espinhosos como o não pagamento por um colecionador europeu, a pressão do mercado para determinar o metro linear de suas obras, a hipocrisia de instituições tradicionalmente racistas.

Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, Brasil.

Nos momentos mais reveladores, surge o artista obcecado pelo trabalho, passando horas infindáveis em investigação pictórica no ateliê. Algumas faixas resgatam elementos mitológicos de suas pinturas, como o grito de combate que ecoou nos becos da Rocinha durante a performance-cortejo “Carne de Dragão”. Outras inventam origens fantásticas para produtos cotidianos, como o Danone que há muito povoa suas narrativas visuais. A paternidade emerge como tema adicionando camadas de afeto e reflexão sobre identidade. Em contraponto, a relação com a polícia persiste como sombra-lembrança de que o racismo não cessa com o sucesso financeiro. Ser um homem negro em ascensão no Brasil coloca Maxwell nesse lugar paradoxal onde privilégio e vulnerabilidade coexistem em tensão constante. Esses temas não são explicados, mas vividos, e surgem como notas graves numa composição, presentes mesmo quando não nomeados. No álbum, como em toda sua obra, Maxwell constrói um retrato complexo do artista no mundo, com todas suas contradições, vaidades e verdades desconcertantes.

Nas novas composições, percebe-se nítido amadurecimento na voz, agora gravada com maior intencionalidade, ganhando peso e presença. Os samples que formam as bases musicais revelam ousadia em suas referências, que não aparecem como citações gratuitas, mas como diálogos conscientes com a tradição musical brasileira, num movimento que amplia o escopo do trabalho sem perder sua essência experimental. Essa evolução técnica e conceitual transforma cada faixa em território sonoro mais denso, onde herança cultural e inovação fundem-se organicamente. A mistura de elementos sonoros tradicionais e regionais com influências da música internacional remete a uma produção que pode ser fruto da MPB, sobretudo pelos temas políticos e culturais assim como no uso de uma linguagem poética sofisticada. O uso de piano e violão, surgem em repetição e remete a estrutura mântrica, o que promove um estado de atenção. Tudo isso configura um documento rico e complexo que representa muito da identidade musical do Brasil.

Sobre os processos por trás do álbum, Maxwell reflete: “Não existe ordem definida entre escrever a letra e criar as bases – tudo se alterna. Acho que comecei escrevendo, já que não sabia fazer batidas. Depois passei a baixar temas instrumentais da internet e tentar encaixar letras. Só no final do ano passado desenvolvi um método que deu corpo ao meu processo: baixar músicas com um programa específico que o músico Bruno Berle me indicou, onde consigo separar todos os instrumentos. Levo um instrumento para o DaVinci – programa de edição de vídeo – e fico ouvindo e recortando pequenos fragmentos até achar um rapó. Escrevo ‘rapó’ porque gosto dessa abrasileiração do termo francês ‘rapport’. No design, especialmente na moda e estamparia, refere-se a um módulo que, colocado lado a lado, completa-se gerando padronagem infinita. É assim que tenho feito minhas batidas: cada camada surge num momento específico, sempre como mantra em que um pequeno módulo do instrumento se repete e forma a música. Tenho gostado muito dos resultados, essas são músicas que me orgulho de ter criado e posso ouvi-las o dia todo. Essa ideia de mantra e repetição alinha-se com a dimensão religiosa e com minha ética de trabalho diária e repetitiva como artista. Quando encontro o rapó, sinto que minhas músicas melhoram, parece que evolui musicalmente, nem sei explicar. Letras e flow ganharam qualidade, as músicas começaram a fluir mais naturalmente e de maneira imprevisível. As melodias são imprevisíveis porque as batidas o são, e o fato de não ser técnico nem na voz nem nas batidas resulta em algo que sinto autêntico, ainda que minha busca atual não seja por autenticidade na música.”

Em nossa conversa compreendo que o disco fundamenta-se em sua experiência como corpo masculino, favelado, militar, cristão e artista. Por isso mesmo, o som por ele criado torna-se parte essencial para entender seu enredo conceitual. Com tantas mensagens diretas que funcionam como “diss” – no contexto musical, especialmente no rap, refere-se a faixas criadas para criticar ou enfrentar outros artistas – percebe-se que há territórios onde a pintura não alcança, e a música insere-se como meio para atingir objetivos específicos.

Se em seu primeiro disco – “anjo Maxwell, álbum religioso para edificar fé de artista” – havia um direcionamento por ter sido feito para artistas, em “DaVinci” Maxwell avança rumo a um caminho mais idiossincrático. Ele afirma: “Este é um disco que faço para mim, para entender melhor tudo que tenho articulado na mitologia própria que venho desenvolvendo, para me compreender melhor como artista, para me tornar mais artista. Sinto-me vulnerável lidando com um meio que não domino. Acho que atuar na música é uma forma de criar desafio e instabilidade na minha vida – não pode ficar tudo muito bom, no lugar. Preciso me arriscar novamente, pôr tudo a perder, passar vergonha. Sinto que as duas atividades se complementam e juro por Deus que pinto melhor porque faço música agora. No fim do dia, canto para afinar meu desenho e vice-versa. Desenho para melhorar minha métrica, pinto para aprimorar minha melodia.”

Ele estima que levará mais um ano trabalhando no álbum, e parece saber bem que este é, sobretudo, um caminho de autoconhecimento e ampliação de seu repertório criativo. Para Maxwell, a música transcende circuitos comerciais, constituindo antes território de experimentação onde afetos e inquietações encontram forma. Seu trabalho não busca adequar-se a formatos da indústria nem cumprir expectativas de mercado, mas extravasar, através do som, o que pulsa em seu universo criativo. Mais do que produzir canções, ele elabora paisagens de arte sonora que carregam a mesma urgência e densidade de suas telas, confirmando que sua prática artística – em qualquer meio – nasce da necessidade vital de expressão, da autonomia e da intuição artística, não da lógica que transforma produções artísticas em meros objetos de consumo.

E explica: “sempre me desafiei a partir daquela energia que a música desperta no corpo. O esporte era uma maneira de canalizar essa energia. Agora, como um fazedor, a música se torna a coisa que tá na frente, a coisa a ser apreciada, e muito menos uma ferramenta. Ela ganha qualidade de arte em minha vida, no sentido de contemplação estética.”

Com uma trajetória que se desdobra nas áreas da produção cultural, das artes, da educação, escrita e pesquisa, os caminhos de Nathalia Grilo giram em torno da Imaginação Radical Negra. Ela atua como curadora de narrativas no estúdio e no pavilhão do artista Maxwell Alexandre, e é curadora na HOA Galeria.

Também faz parte do movimento Levante Nacional Trovoa, escreve sobre música, poesia e artes visuais na coluna Missa Negra da editora Sobinfluência. Lidera o programa Negrume na Rádio Veneno, escoando seus estudos sobre Musica Espiritual Negra. Foi curadora da área de música na Virada Cultural de SP em 2022, no edital Pulsar do SESC RJ, em 2023. Idealizou, produziu e é curadora dos festivais Ayó Encontro Negro de Tradição Oral e Festival Instrumental Mulambo Jazzagrario.

Nathalia Grilo é mulher negra do extremo sul da Bahia, um corpo em migração, e mãe.

Maxwell Alexandre [b.1990, Rio de Janeiro, Brasil].

Pautada pelo conceito de autorretrato, a prática de Maxwell Alexandre extrapola as categorias e suportes tradicionais do fazer artístico. Por meio de uma lógica de citação, apropriação e associação de imagens e símbolos, bem como pelo uso de materiais de valor simbólico e biográfico, Maxwell constroi uma mitologia imagética que engloba religiosidade e militarismo. Da mesma maneira, sua obra confronta o estatuto institucional da arte contemporânea e os limites do campo da experiência estética.

Criado em berço evangélico, ele também atuou como patinador profissional e cumpriu serviço militar, dados que alimentam fundamentalmente a sua produção. Em 2018, recebeu o Prêmio São Sebastião de Cultura da Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na categoria Artes Plásticas, mesmo ano em que participou da residência artística na Delfina Foundation, Inglaterra. Em 2020, foi vencedor do Prêmio PIPA e participou de residência artística no Al Maaden Museum of Contemporary African Art, em Marrakech, Marrocos, que resultou em uma instalação para a exposição coletiva HAVE YOU SEEN A HORIZON LATELY na mesma instituição.

No ano seguinte, foi eleito artista do ano pelo Deutsche Bank e listado como um dos 35 artistas de vanguarda pelo Artsy. Em 2023, foi nomeado “Homem do ano” na categoria Cultura pela revista GQ. Também em 2023, inaugurou o 1º Pavilhão Maxwell Alexandre, em São Cristóvão, e o 2º Pavilhão, na favela da Rocinha, ambos no Rio de Janeiro. De março a junho do ano seguinte, o Pavilhão Maxwell Alexandre 3 ocupou o Museu Histórico da Cidade, na capital fluminense, com a série Clube.

Realizou exposições individuais em instituições brasileiras e estrangeiras como Sesc Avenida Paulista, São Paulo, Brasil (2024), pela qual recebeu o prêmio APCA de Melhor Exposição Nacional; Casa SP-Arte, São Paulo, Brasil (2023); Cahiers d’Art, Paris, França (2023); La Casa Encendida, Madri, Espanha (2023); e Palais de Tokyo, Paris, França (2021). Sua individual Pardo é Papel teve itinerâncias no The Shed, Nova York, Estados Unidos (2022), no Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, e Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil (2021), na galeria David Zwirner, Londres, Inglaterra (2020), no Museu de Arte do Rio – MAR, Brasil, e no Musée d’art contemporain de Lyon, França (2019).

Sua obra integra as coleções da Pinacoteca de São Paulo, Brasil; MASP, Brasil; MAM Rio de Janeiro, Brasil; Museu de Arte do Rio – MAR, Brasil; Museo de Arte Centro Reina Sofia, Espanha; Musée d’art contemporain de Lyon, França; Pérez Art Museum, Estados Unidos; Guggenheim Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; e Zabludowicz Collection, Inglaterra.

Mawell Alexandre vive e trabalha no Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre Maxwell: @maxwell__alexandre