Ana Lira: Eu tenho um histórico que me conecta com a base do trabalho que você está desenvolvendo. Fui estudante de engenharia civil durante quase cinco anos, e parte dos processos que me fizeram correlacionar com o curso, tinham a ver com as experiências e os processos geológicos. Eu gostava muito de estudos de rochas, mas isso já vinha desde a minha adolescência. As atividades científicas que fiz durante o segundo grau estavam conectadas com processos de rochas ou dinâmicas da física, astronomia, enfim, estudo do universo como um todo. E quando fui estudar engenharia civil, foram esses estudos que me seguraram no curso, porque era muito difícil estar ali, sendo negra e praticamente uma das poucas mulheres da universidade inteira.

Valentina Tong: Você fez o curso em Recife?

AL: Isso, comecei na Universidade de Pernambuco, que por ser estadual, tinha um processo um pouco complicado de articulação e muitos professores que eram do mercado tradicional. Eles quase sempre estavam na universidade para ter o título de professor universitário, não necessariamente porque gostavam de ensinar. Decidi migrar para a Universidade Federal de Pernambuco. Lá eu ingressei nas expedições geológicas, porque existia um departamento de estudos de solos muito bom. Então eu entrava nas excursões como uma forma de cursar disciplinas independentes e isso acabou me aproximando desse processo.

VT: Olha, que incrível.

AL: Recife é uma cidade que, da mesma maneira que Nova York e Amsterdã, é praticamente no nível do mar. Não é à toa que os holandeses, quando ingressaram ali durante as navegações coloniais e exploratórias, escolheram Recife como o primeiro Porto. E quando a ocupação holandesa no Brasil fracassou, eles saíram de Recife e foram para os Estados Unidos ocupando a ilha que se tornou Nova York. Eu brinco dizendo que não existiria Manhattan se não existisse Recife. É uma cidade que tem uma grande contribuição nas dinâmicas de estruturação colonial. Foi de lá que saiu muito pau brasil, muita matéria-prima para a construção dessas cidades, né? Não só o que voltava para a Europa, mas também o que os holandeses levaram para os Estados Unidos.

VT: E como foram as expedições durante o curso?

AL: Eu fiz visitas ao Porto de Suape, o que tornou possível o estudo de alguns processos de ocupação do mar em Pernambuco. Toda essa região da Mata Atlântica do nordeste brasileiro que foi desmatada, recebeu, como resultado, o processo de assoreamento, um impacto profundo no solo, transformação das rochas e a transformação da paisagem. Porque a erosão não afeta somente o processo rochoso e a dinâmica do solo, mas também o desenho dessa geografia. Acho que por ter vivido essa experiência, eu consegui enxergar isso muito bem no seu trabalho, quando você estava produzindo os seus processos.

VT: Foi interessante esse encontro nas expedições durante a residência.

AL: Acompanhar aquela visita em Botucatu, foi mais do que conhecer uma área geológica e um sítio arqueológico, sabe? Para mim, foi a observação de como esse lugar está funcionando depois das ocupações que ali estiveram, de como é que toda essa dinâmica que você foi trazendo a partir da sedimentação das rochas em bilhões de anos, acaba fluindo e indo embora em segundos, com a intervenção muito abrupta de uma pedreira, por exemplo. Então, observar aquela paisagem era refletir: quem poderia ter chegado ali? Como é que aquilo estava se estruturando e como estava sobrevivendo? Há outro tipo de intervenção que é a lapidação das rochas a partir do vento. Mas que não é tão invasiva e tão destruidora e em tão curto prazo quanto é a presença de uma pedreira para produção de asfalto. A visita foi muito simbólica por me fazer refletir sobre outras noções de tempo; de um tempo geológico que a gente não se dá conta, quando estamos efetivamente utilizando os resultados da transformação dessas rochas em matéria-prima para o cotidiano. Pensando um pouco na sua trajetória, o que conecta você a esse tipo de elemento da cosmologia terrestre? Como você chegou nessa relação com as rochas?

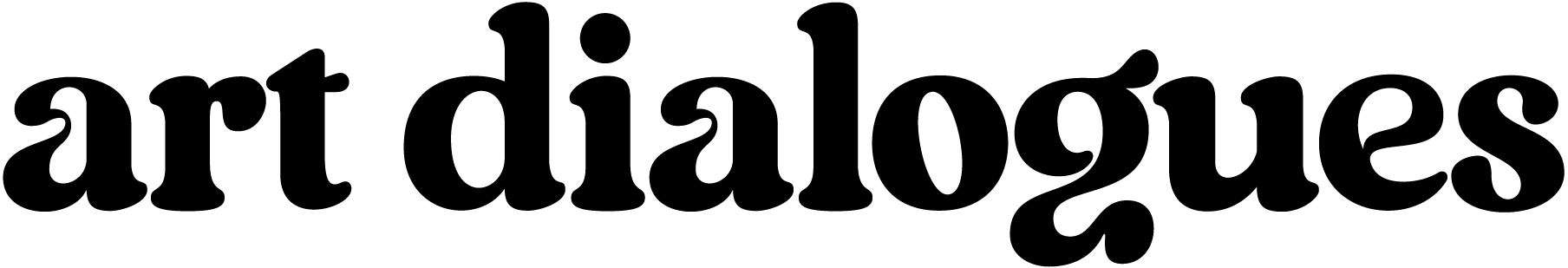

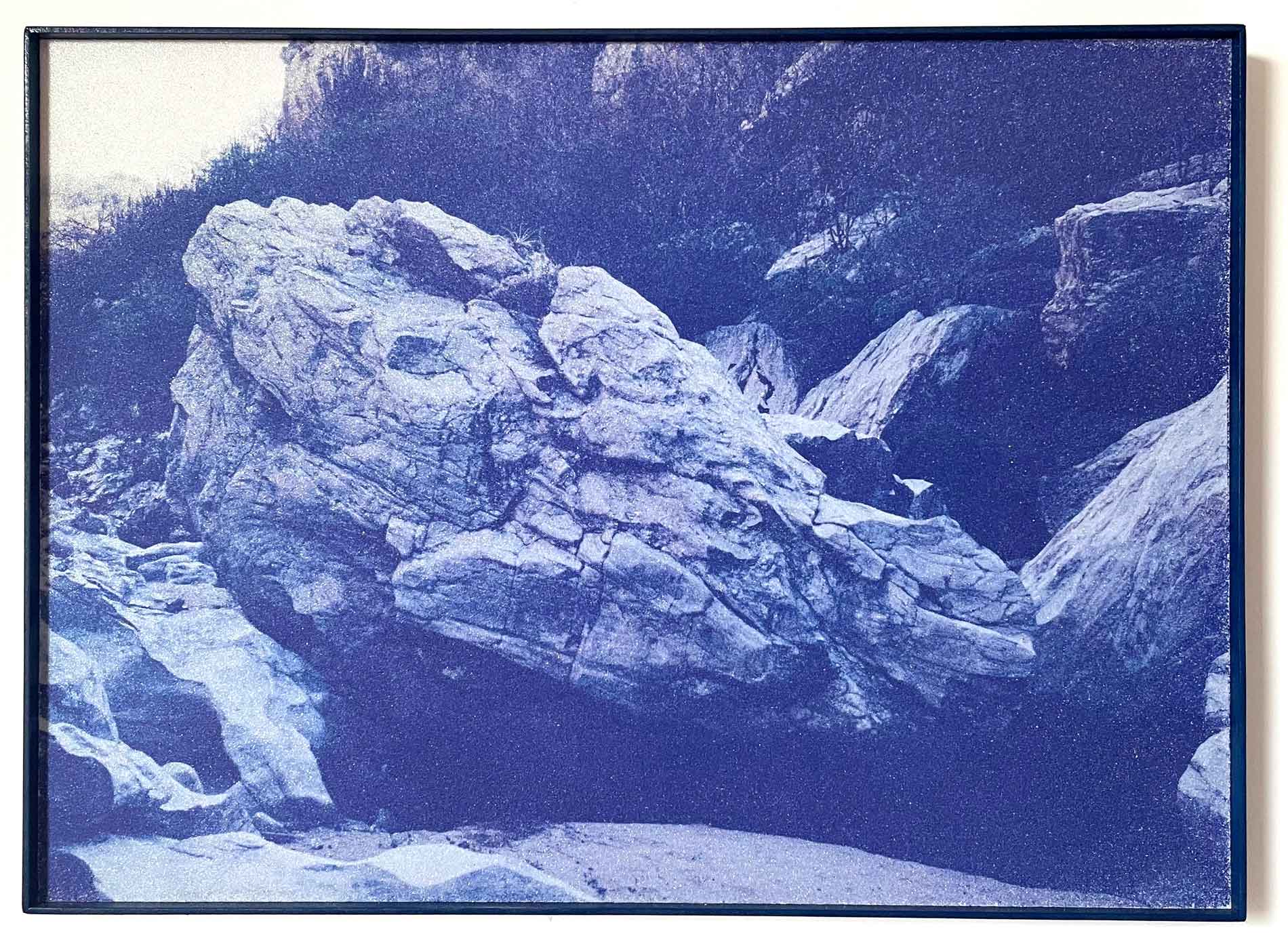

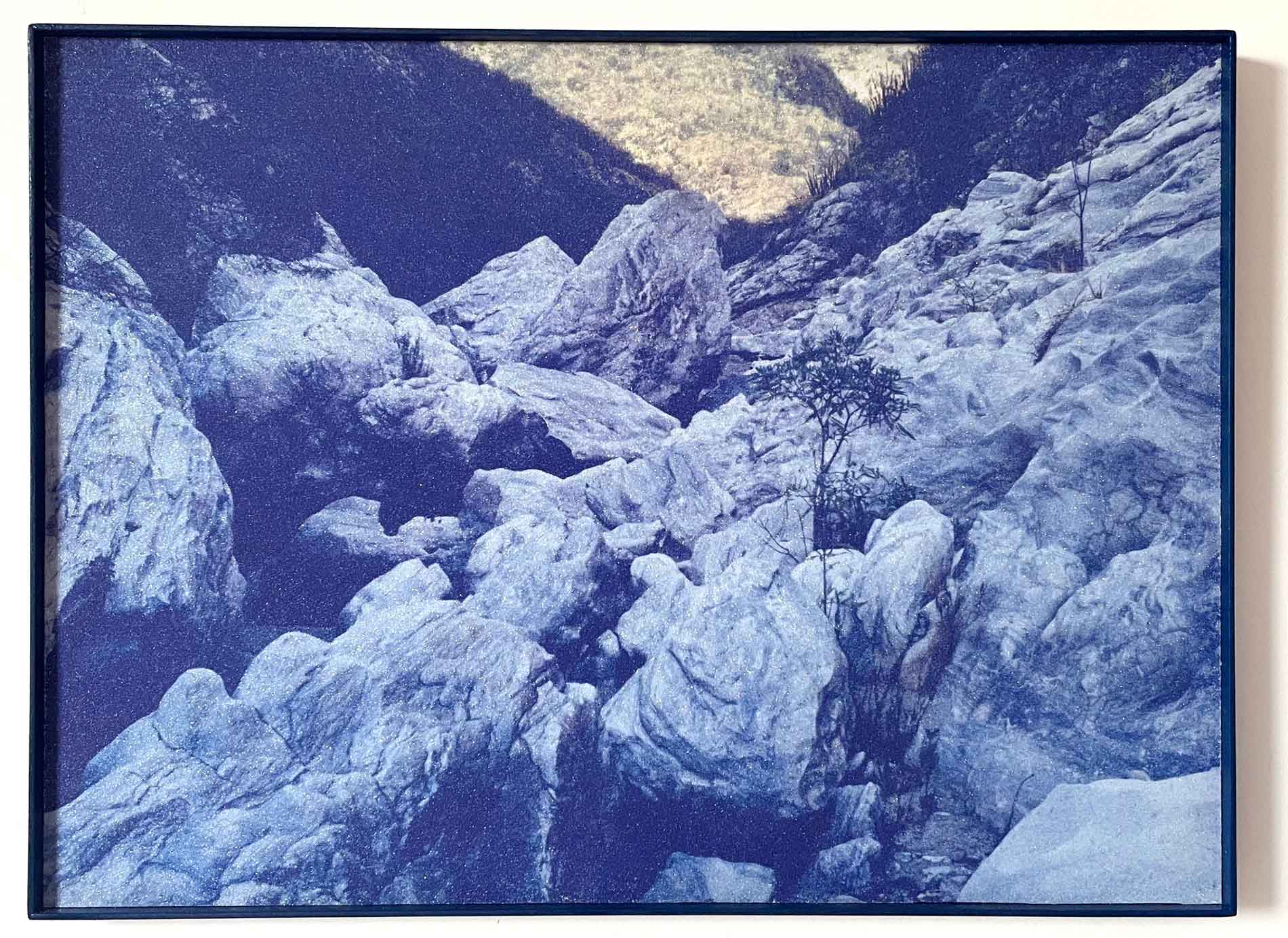

Valentina Tong, Basalto I e II (díptico), 2023, Pedra Paulista, 55 x 55 cm. Impressão UV sobre tecido cedro prata. Cortesia da artista.

Imagem esquerda: Vídeo institucional da explosão da pedreira de basalto. Imagem direita: Valentina Tong, Basalto III, 2023, Pedra Paulista, 55 x 55 cm. Impressão UV sobre tecido cedro prata. Cortesia da artista.

VT: Acho que é a materialidade, a estrutura e a história das rochas que me interessam. A minha formação é em arquitetura mas ao longo do curso, não estudamos de onde vêm os materiais. Sabemos como é feito o cimento, o concreto, aprendemos a função de cada material, mas não vamos a campo para estudar como é extraído esse material, quantos anos ele tem, quanto tempo ele demorou para ser formado. E a geologia veio através disso, na curiosidade de entender a origem dos materiais que utilizamos. Ao pensar na urbanização não estamos apenas desmatando florestas e poluindo os rios, mas também suprimindo a matéria geológica, que é a base do território. Vimos recentemente aquele bairro inteiro em Alagoas em colapso por conta da mineração de sal-gema. Tenho interesse na extração e na paisagem alterada mas também na paisagem “intocada”, entre muitas aspas, porque ela já foi muito transformada pela nossa ocupação. Eu acho que tentar retratar, documentar e ir atrás dessas paisagens “originárias”, que ainda são possíveis no Brasil, é muito interessante. Através da imagem é possível criar um imaginário do que pode ter sido aquela paisagem, como ela pode ter existido, surgido. Eu fico muito encantada com a possibilidade da gente, hoje, poder ter acesso a matérias tão antigas, que remontam a formação do planeta. A arqueologia apareceu num segundo momento para mim. Ao pesquisar paisagens geológicas, surgiu um interesse em pinturas e gravuras rupestres. Os abrigos rochosos com vestígios de ocupação indicam moradas e pousos de povos originários. Me interessa a relação das estruturas geológicas com a ideia de morada e das pinturas e gravuras com a ideia da representação. É uma documentação de estruturas que estão desaparecendo, uma pesquisa que trata não só da destruição e transformação da matéria, mas também do desaparecimento das representações.

AL: Uma das coisas que eu queria dialogar contigo é se faz sentido a gente usar o termo representação. Uma vez que esses processos não estão paralisados, estanques, não é uma mimese, não é uma uma simetria direta entre o que se estabeleceu há centenas, milhares de anos atrás, e o que está agora. Até porque mesmo esses desenhos, ou vestígios das ocupações dessas populações é constantemente lapidado e constantemente recebe interferências das vidas que vieram depois. E essas vidas não são necessariamente humanas; são animais que passam ali por aquelas rochas, a água, as plantas que cobrem, depois se recobrem. Também o próprio movimento das rochas. O planeta está em movimento, embora a gente não perceba no movimento interno, embora a gente não perceba o tempo inteiro.

VT: Eu acho interessante esse pensamento. É muito difícil compreender a escala geológica, a dimensão do quão antiga ela é. É um exercício de apreensão dos diferentes tempos de uma paisagem. Por exemplo, quando falamos em arqueologia, pensamos em um estudo do passado. Vamos escavar algo do passado, da história antiga. Por outro lado, se essa rocha ou essa pintura está materializada aqui na minha frente agora, ela faz parte do presente e portanto, de um processo contínuo de ocupação. Diante de uma escala geológica, cria-se uma aproximação entre um grupo que ocupou o espaço naquele momento, fez determinados desenhos, e eu, que estou ali diante desse mesmo lugar, fotografando esses registros. Eu diria que são múltiplas representações.

AL: O termo representação, para mim é complexo. Talvez seja um termo que eu não goste muito, mas quando você vai para esse campo das exatas, por exemplo quando se desenha uma rocha, ou um espaço a partir daquelas escalas de 1: 25, 1:50, isso também é chamado de representação. Você vai criando relações espaciais que te permitem, pelo menos hipoteticamente, aferir qual seria a dimensão real daquilo que está no papel. Eu sinto que o trabalho fotográfico não necessariamente cria relações de escala entre o que está na imagem e o que está fora da imagem. A própria fotografia, o próprio dimensionamento dos frames já desequilibra essas relações. Ao mesmo tempo, ela traz uma dinâmica que é a possibilidade de você narrar a tua perspectiva em relação àquilo que você está vivenciando. Eu penso, nesse momento, quais são as suas estratégias de observação?

Valentina Tong, Seridó Potiguar, 2021. Cortesia da artista.

VT: Na nossa expedição durante a Saúva, por exemplo, foi importante ter o tempo para apreender o contexto geológico em que estávamos chegando, foi valioso termos dirigido por estradas de terra quase quarenta minutos, atravessando aquela monocultura de cana muito impressionante, nas beiras do rio Tietê. Até que chegamos nesse morrote que sobreviveu a erosão e ao processo de ocupação, e que tinha gravuras rupestres milenares. O Estado de São Paulo não é conhecido por ter gravuras rupestres. Isso foi um aspecto extremamente revelador da pesquisa, além de emocionante. Eu sou de São Paulo, tenho feito essa pesquisa de arqueologia e geologia no Brasil e não tinha olhado para o meu próprio Estado. Até que eu comecei a produzir o projeto Pedra Paulista, e conheci a Marília Perazzo, arqueóloga responsável por fazer o mapeamento e inventário do que ainda existe de registros rupestres em São Paulo. Diante da cena, eu não busco exatamente uma fotografia documental, mas talvez mais uma sensação, uma materialidade, uma construção de uma outra paisagem. As imagens têm alterações de cores, de escala, e é até uma provocação à fotografia arqueológica que usa de algum tipo de escala, alguma ferramenta registrada junto da pintura rupestre, por exemplo, para se ter uma fotografia mais precisa, mais científica. Me interessam esses desvios da paisagem.

AL: Quando estávamos juntas fazendo a expedição durante a residência eu não fotografei o espaço. Eu fiz muito um exercício de observar o espaço e observar também o que você estava fotografando. Foi muito bonito para mim, poder depois sentar e ver as imagens que você estava trazendo. Descobrir para onde o seu olhar estava apontando, qual a perspectiva que você estava trabalhando. De como é que você quer narrar a história da importância geológica. Nós estamos abrindo mão, de certa maneira, desse patrimônio geológico e de forma, às vezes, tão aleatória porque nem tudo o que é produzido dentro da indústria da construção civil é utilizado. Muita coisa é jogada fora e o que é descartado não volta a ser rocha, né? A gente está triturando, implodindo e explodindo um patrimônio numa velocidade muito maior do que é usada efetivamente no nosso cotidiano.

VT: Por que não há mais gravuras e pinturas no Estado de São Paulo? Muito provavelmente porque foram destruídas. Todos os sítios arqueológicos no Brasil lutam contra o problema da preservação. Mesmo o Parque Nacional da Serra da Capivara, no sertão do Piauí, que é o conjunto mais conhecido de pinturas rupestres no país, tem enormes desafios de preservação até hoje. Então imagina em São Paulo, um Estado extremamente urbanizado, que não só é o maior consumidor de matérias para construção civil mas também fornecedor. É um Estado que usa o seu próprio território como matéria-prima. Há um embate desequilibrado entre a construção das cidades e a preservação. Para conseguir as licenças ambientais para realização de empreendimentos, você é obrigado a ter a pesquisa arqueológica. Então é um paradoxo da própria atividade dos arqueólogos, jovens arqueólogos, que encontram mercado de trabalho nas empresas de licenciamento. Se por um lado, a pesquisa arqueológica pode “dar o aval” a determinado projeto, ela também pode ser resistência diante da mineração e da urbanização.

Valentina Tong, Cânion dos Apertados I e II, 2023, Seridó Potiguar, 38 x 51 cm. Impressão UV sobre EVA brilhante. Cortesia da artista.

Valentina Tong, Mina Brejuí, 2023, Seridó Potiguar, 48 x 65 cm. Impressão UV sobre TNT prateado. Cortesia da artista.

AL: Uma coisa que eu ia comentar do seu processo, é que a fotografia acaba abrindo uma relação com redes que não necessariamente estão ligadas ao campo da imagem. Você se envolve com uma série de profissionais de outros sistemas de funcionamento de mundo, que não necessariamente vão estar vinculados ao campo das artes visuais. Então, eu gostaria de perguntar como é que você se prepara e como é seu cotidiano de relação e de articulação com essas redes para o desenvolvimento deste trabalho?

VT: Eu diria que a parte mais desafiadora do trabalho é costurar essa rede, que vá abraçar o projeto e facilitar o acesso para realizar de fato as expedições. Sempre faço muita pesquisa antes de embarcar em uma viagem e tem sido muito rico ampliar a minha rede de troca com arqueólogas e geólogas, e também com pessoas que trabalham na mineração. É um projeto que me faz transitar entre diferentes perspectivas, às vezes opostas, sobre o valor desse patrimônio. Eu ainda estou me estruturando como artista, porque por muitos anos me dediquei à curadoria. O financiamento dessas expedições ainda é difícil, procuro participar de residências e editais para conseguir financiar esses projetos. Consegui desenvolver alguns capítulos, por exemplo a expedição no sertão do Rio Grande do Norte, documentando o Geoparque Seridó. Me articulei com as pessoas responsáveis pela criação do Geoparque, gerando conversas que foram importantes para entender a formação geológica do território.

Valentina Tong, Serra Verde I e II (díptico), 2023, Seridó Potiguar, 60 x 60 cm e 45 x 45 cm. Impressão UV sobre tecido Cedro Prata. Cortesia da artista.

Valentina Tong, Cachoeira dos Fundões (díptico), 2021, Seridó Potiguar. Cortesia da artista.

AL: É muito interessante tudo isso. Enquanto você falava, eu fiquei pensando se você está fazendo um banco de dados dessas informações que vem coletando.

VL: Eu adoraria fazer um banco de dados. Pensar as imagens associadas à metadados seria muito interessante pois há um aspecto documental e histórico, que é registrar uma paisagem em rápido desaparecimento. Agora mesmo fotografei uma pedreira de basaltos colunares para o projeto Pedra Paulista, durante a residência em Botucatu. Precisei retornar para refazer algumas fotos e me disseram que havia sido explodida. É um lugar alucinante, uma formação rara no Brasil, que está sendo explodida e transformada em asfalto. Estamos falando então de uma fotografia de algo que já não está lá. Eu já visitei vários sítios geológicos e arqueológicos no Brasil. Vejo como um trabalho de longo prazo e gostaria de reunir esses “dados” das imagens, seja de geolocalização, estruturas geológicas, informações arqueológicas, tudo que puder agregar àquela imagem. Acho que poderia ser um banco de dados interessante para uma pesquisa, mesmo que não seja uma pesquisa científica, ou mesmo que sejam imagens estranhas e “inutilizáveis”, a princípio, ao campo da arqueologia ou da geologia. Há uma intenção de construção de pontes entre esses campos e linguagens.

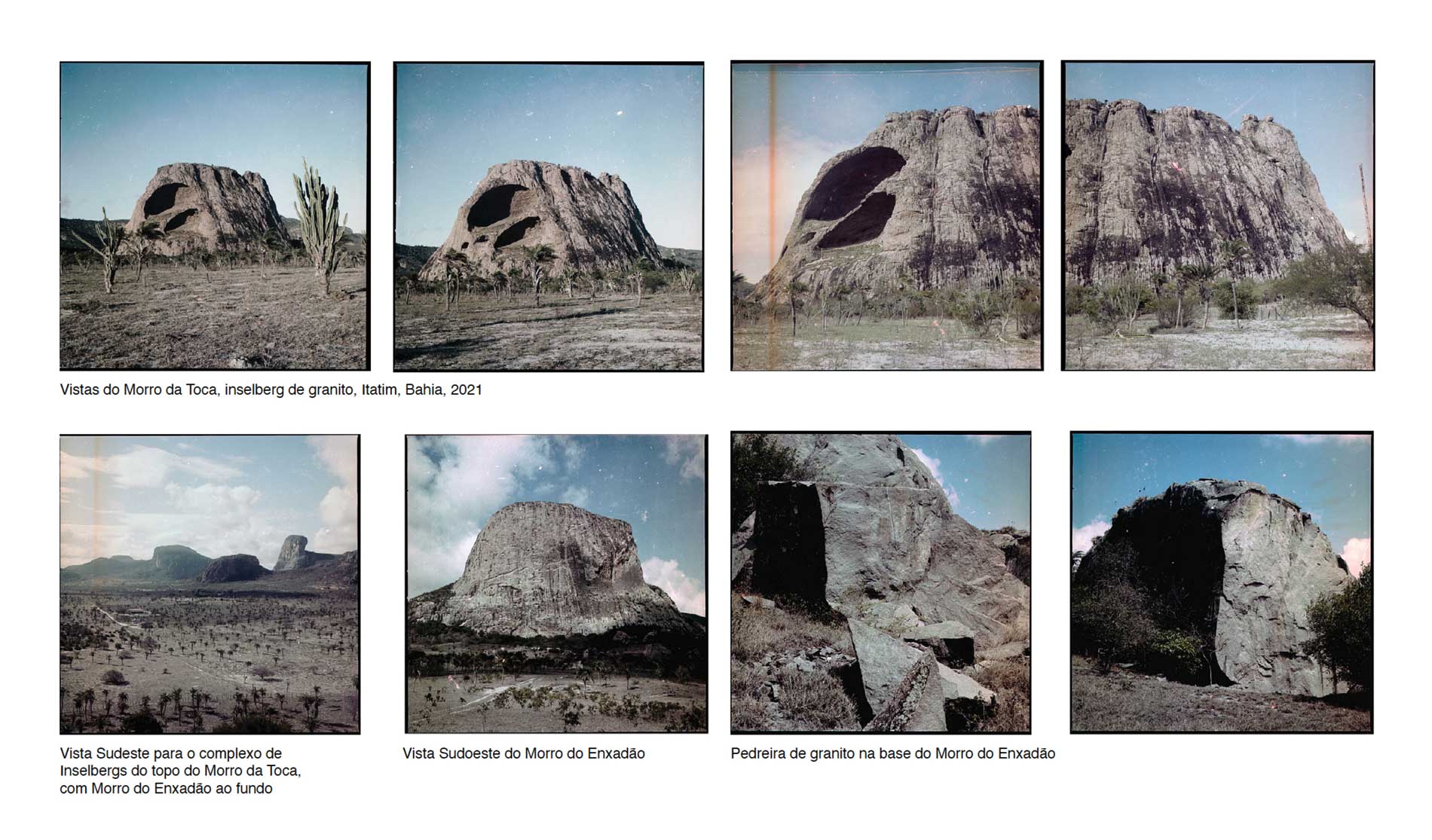

Valetina Tong, Itatim, Bahia, 2021. Cortesia da artista.

AL: E como é que essa convivência com a paisagem mudou a sua poética?

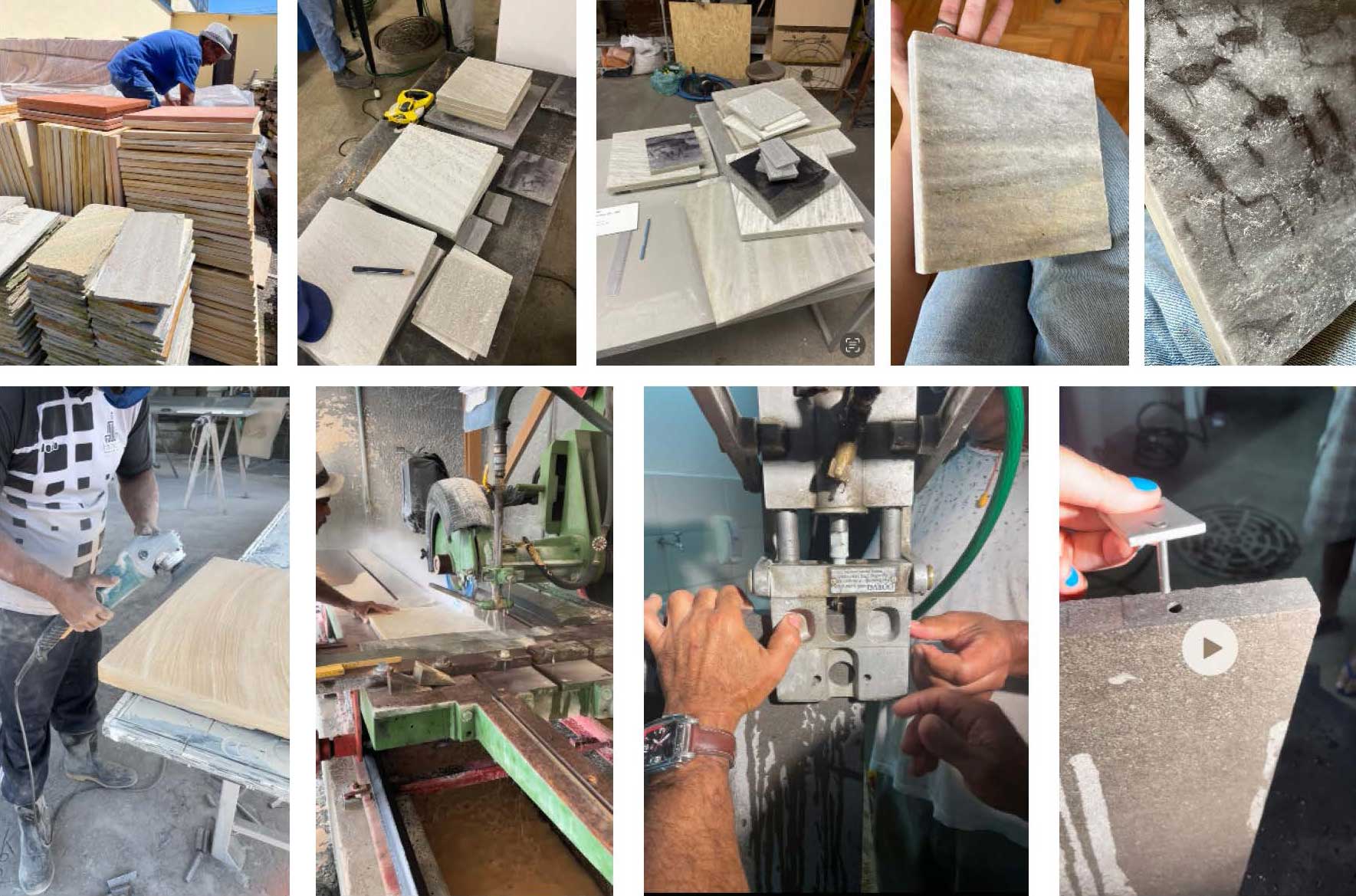

VT: Eu acho que comecei mais formal. O meu equipamento não mudou, faz dez anos desde que comecei a usar a minha Hasselblad de médio formato com dois backs, de 6×6 e 4,5×6. Comprava os filmes preto e branco porque eram mais baratos, fotografei o Monte Roraima, a Serra do Cipó e o Itatiaia. Usava o laboratório para fazer ampliações em gelatina e prata. Hoje eu só uso filmes coloridos, vários vencidos, e gosto muito das intervenções e desvios que eles trazem nos processos, tanto na química da revelação quanto nos scans que eu mesma faço. Estou experimentando com modos de impressão digital e usando equipamentos da comunicação visual, da gráfica rápida para imprimir em diferentes suportes, alumínio, tecidos sintéticos metalizados e até rochas. Estou criando objetos escultóricos que tragam um pouco a fisicalidade das paisagens. Isso mudou bastante ao longo do processo e eu estou cada vez mais querendo explorar essa linguagem tátil da fotografia.

Valetina Tong, Monte Roraima, 2016, 2017, 15 x 15 cm. Gelatina e prata sobre papel fotográfico. Cortesia da artista.

Valetina Tong, Parque Nacional do Itatiaia, 2017, 15 x 15 cm. Gelatina e prata sobre papel fotográfico. Cortesia da artista.

AL: Quero aproveitar essa relação de caminho, para conversar sobre as rotas que você estabelece para chegar nesses lugares. Não só por uma questão de planejamento, mas também para chegar em determinados lugares ou ao construir determinadas redes para acessar determinados lugares, você está propondo, para quem acompanha o trabalho, uma outra forma de olhar o Brasil. É uma outra forma de circular dentro do próprio território brasileiro e para mim isso é muito surpreendente porque não é algo que observei de maneira tão intensa no trabalho de outros fotógrafos, mesmo os que fotografam natureza, por exemplo. Esses profissionais estão mais preocupados em chegar no objeto deles e o que eu percebi no seu processo, é uma dinâmica observacional que pensa essa rota também, como um outro elemento agregado ao trabalho.

VT: Eu não tinha pensado objetivamente sobre isso, mas faz todo o sentido na história do percurso que eu comecei há alguns anos. Logo antes da pandemia estourar em 2020, eu saí em uma viagem de carro pelo Brasil para fotografar. Eu já tinha pedido demissão do Instituto Moreira Salles, onde eu trabalhava com curadoria, mas mantive projetos como freelancer para ajudar nos custos da viagem. A geologia não estava clara na minha cabeça, estava profunda (risos). Com a pandemia ficou impossível manter qualquer plano. Todos os Parques Nacionais foram fechados, tudo o que era estrutura oficial fechou, eu tive de achar rotas alternativas, o que me proporcionou descobrir lugares igualmente maravilhosos mas que não têm a devida proteção institucional. Exemplo marcante foi Itatim, na Bahia, uma região com inselbergs deslumbrantes, com muitos sítios arqueológicos em meio a explosões de pedreiras de granito. Foi um novo modo de viajar, que foi o desdobramento do próprio percurso. Um grande desejo meu é que as pessoas se interessassem em fazer esses percursos e que a minha fotografia fosse uma espécie de guia que inspirasse a vontade de conhecer o nosso patrimônio geológico e arqueológico.

AL: E como é que você percebe essa relação que a gente tem de patrimônio arqueológico e geológico? Uma vez que estamos falando aqui de patrimônio, que é uma palavra que tem suas problemáticas, já que está dentro do contexto político do Brasil que é um país forjado a partir da exploração, da destruição e da extração. Perdemos diante do processo colonizatório diversas formas de vida, sejam vegetais e minerais. E patrimônio diz respeito também de como a gente lida, constrói e elabora as noções de acervo. Você trabalhou como curadora numa instituição que tem um trabalho de debate grande sobre arquivamento, acervo, patrimonialização. Como é que você lida com o seu acervo?

VT: É um trabalho em andamento, complexo, interessante e mutável também, mas principalmente coletivo. Eu acho que deveria ser coletivo e é por isso que desde o início, desde a pesquisa até as expedições fotográficas e a edição, eu busco trazer mais visões sobre o que é aquela imagem. O meu trabalho ainda não constitui um acervo formal. As imagens estão comigo e eu ainda estou refletindo como transformar isso em acervo. É o meu desejo que seja um material disponível, coletivo, que possa agregar informações de várias áreas da arqueologia, da geologia, da arte, da linguagem e da imagem. E eu acho que isso cria visões diferentes, e não só a minha visão sobre determinado patrimônio. É uma provocação muito interessante sim, de como devolver essa imagem, né? Principalmente porque fala de um registro de patrimônio arqueológico que tem uma relação com o território e a história dos povos que o habitaram e ainda habitam essa paisagem. Foi muito importante para mim que a instalação que desenvolvi para o MUBE sobre a Serra da Capivara pudesse ser vista lá. Hoje ela faz parte do acervo da Fundação do Museu do Homem Americano e está em exposição no Museu da Natureza, que fica dentro do Parque Nacional.

Valentina Tong, Toca do Mulungu, 2017/2023, Serra da Capivara, 37 x 37 cm. Impressão UV sobre quartzito.

Coleção Fundação Museu do Homem Americano (São Raimundo Nonato, Piauí). Cortesia da artista.

no Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia (São Paulo, 2023). Foto: Filipe Berndt.

Pesquisa de impressão em granito e basalto para a instalação fotográfica Serra da Capivara, 2023. Cortesia da artista.

AL: Quando você pensa no coletivo, você sente que esse trabalho também evoca uma noção de patrimônio público?

VT: Com certeza. Vejo esses lugares onde eu estou fotografando como patrimônio público. Há o patrimônio cultural, arqueológico, muitos protegidos pelo Iphan, mas muitos outros não. Eu me deparo com muitas dificuldades de acesso às pinturas e gravuras rupestres que estão mapeadas porém, em propriedades privadas. Não sabemos exatamente seu estado de preservação. E para mim, vejo as rochas e as pedreiras como patrimônio no sentido de território. A rocha como chão e matéria e não como propriedade particular. Mesmo que na prática uma empresa detenha os direitos da extração das rochas, eu as documento como paisagem geológica ancestral. Então eu acho que tem sim esse caráter no trabalho e por isso que muitas vezes tenho bastante dificuldade de fotografar a extração e a mineração. É um trabalho que me exige muito, desde uma pré pesquisa até a construção de um diálogo também com as pessoas que trabalham nas minerações, que estão me abrindo as portas para fazer essa documentação. São territórios e atividades privadas, com o acesso muito bem protegido.

AL: É uma sistemática de como o Brasil se articula. Não só no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, essa indústria da mineração é revestida de protecionismos que criam barreiras para determinados acessos. Por exemplo, quando eu visito Minas Gerais e o avião vai descendo no aeroporto de Confins, uma das coisas que me chama muito a atenção são aqueles buracos que a mineração de dezenas de anos gerou no Estado. Eu já refletia sobre isso antes de te conhecer, mas quando eu vi a qualidade do trabalho que você está desenvolvendo, me trouxe a uma amplitude dessa reflexão política, do significado desse tipo de intervenção. É tão grave quanto o processo de desmatamento na região amazônica. Há um paralelo, não só de violência, mas também do tipo de modificação da realidade espacial. E é esse tipo de dimensão talvez, que me leva para uma reflexão parecida com a que fizemos juntas indo visitar Botucatu; que era justamente a relação e as reflexões que você fazia sobre o processo de formação dessas rochas, a dinâmica das eras geológicas e essa relação com a própria formação do universo. Eu sinto que, quem for ler essa conversa fora do Brasil ou mesmo aqui, talvez não tenha muita dimensão do que estamos falando.

VT: A minha percepção é que eu conheço muito pouco do território brasileiro (risos). Mas o pouco que aprendi na pesquisa é que o Brasil tem uma geodiversidade muito impressionante. Temos variados tipos de formações rochosas que levaram a tipos de ocupações diferentes. Mas o principal é entender que essas rochas têm milhões e até bilhões de anos. E essa escala geológica é muito difícil de compreender. O basalto, por exemplo, que é essa rocha que estou documentando no Estado de São Paulo, é um magma que saiu do interior da terra e se resfriou rapidamente na superfície. É diferente do granito, que resfria no interior da terra e vai aparecendo na superfície através dos processos de erosão. São esses lajedos que a gente tem no litoral de São Paulo, ou os lajedos do sertão da Paraíba, que têm matacões de granito maravilhosos. Há uma diferença entre a rocha magmática e a rocha sedimentar, que se forma a partir da deposição de sedimentos. Toda a Serra da Capivara, por exemplo, é formação de arenito, uma sobreposição de camadas de sedimentos por milhões de anos. O interior de São Paulo, que foi este grande deserto na história antiga, também tem muito arenito, de onde hoje se extraem toneladas de areia para construção civil. Eu acho interessante entender como a vocação econômica do território está intimamente ligada à sua formação geológica. No Cariri cearense, por exemplo, há uma grande extração de Pedra Cariri, onde são encontrados diariamente fósseis do Pleistoceno incrustados nas rochas. A região foi um grande fundo do mar que virou rocha, exportada para todo o país. Já em Minas Gerais e Bahia, a movimentação tectônica que gerou a Cordilheira do Espinhaço, que é a única cordilheira que temos no Brasil, constitui uma grande cadeia de quartzito muito movimentado, que é extraído como rocha ornamental. No mercado da arquitetura, essas rochas são chamadas de exóticas e são muito consumidas pelos os Estados Unidos, para onde são exportadas toneladas de rochas brasileiras. Essa é uma nova fase da pesquisa que estou fazendo, que é a extração de rochas ornamentais. Acabo aprendendo bastante sobre as atividades econômicas e as empresas que tenho que procurar. E isso me leva à própria formação do curso de Geologia no Brasil, que forma jovens que vão trabalhar nessas grandes empresas. Eles aprendem a localizar, retirar e beneficiar os materiais. Para mim, é fundamental que o trabalho seja articulado com essa outra ponta. Tem a ponta da preservação, mas tem também a economia da extração. Então, é no meio do caminho que eu transito entre essas partes, para o trabalho ser possível.

Valentina Tong, Cariri, 2021 Cortesia da artista.

AL: Sim, isso te exige muito enquanto pessoa também, né?

VT: Eu acho interessante conversar com as pessoas que estão trabalhando na extração. Recentemente eu fui na feira Cachoeiro Stone Fair, que é uma feira de comercialização de rochas e tecnologias de extração no interior do Espírito Santo, onde fica o maior polo de beneficiamento de rocha ornamental do Brasil. Eu acho que é importante abrir esse diálogo. E sinto que as pessoas também têm interesse no meu trabalho, que não é um trabalho de denúncia exatamente. É uma reflexão visual sobre esses processos de transformação, afinal, nós somos a destruição. Nós estamos consumindo toda a mineração, usando as rochas, construindo cidades, consumindo baterias. Em se pensar nessa nova era geológica, que chamam de Antropoceno, Capitaloceno, Plantationceno, é uma discussão atual sobre nós estarmos vivendo coletivamente em uma transição de era geológica. Estamos inaugurando uma era que é a nossa capacidade de alteração de uma paisagem geológica através de seu consumo.

AL: Me veio à cabeça o processo do Terrane, meu projeto com as mulheres que constroem cisternas e que a gente chama de mulheres pedreiras. O termo vem de“terra”, vem da geologia e está relacionado a um tipo de rocha que se desloca do seu lugar de origem e afeta o lugar de destino, sem perder necessariamente as suas características de origem. Essas mulheres rodam o semiárido brasileiro, que tem a caatinga como principal bioma em um processo de estiagem muito agudo, muito simbólico, para construir as caixas d’água. Elas acabam mudando a paisagem sem perderem, de certa maneira, as suas características de origem. Se tornaram articuladoras, que às vezes saem dos seus Estados para desenvolver esse tipo de trabalho, que parte desse termo geológico e que, no meu caso, virou um conceito poético. Eu queria discutir essa articulação do trabalho que produz também uma ação. O fato das pessoas se interessarem pelo tipo de trabalho que você desenvolve, você articula esse diálogo, altera a maneira como elas estão enxergando inclusive o próprio processo. Ao propor uma forma dos trabalhadores olharem para a própria atividade, você também está ali propondo uma modificação. Você sente que esse tipo de intervenção é parte do desenvolvimento da sua poética como artista? Ou também é um trabalho que vem na sua relação de curadora?

Ana Lira, Terrane, imagem parte do Livro de Artista, 2018. Cortesia da curadora.

VT: Acho que não penso muito nessa diferenciação. Eu me interesso pelos processos e dedico tempo em entendê-los. Não sei se é uma transformação para as pessoas com quem encontro, mas já estou aumentando uma rede de colaborações que acompanham meu trabalho e vice-versa. Há novas descobertas também da minha parte, que não são científicas, mas que fico feliz em compartilhar. Eu acho que há uma transformação sim, como processo de trabalho coletivo. Isso já abriu muito a minha cabeça sobre como me aproximar desses lugares, a compreensão da complexidade que é a história da extração. A troca mais rica para mim tem sido com as arqueólogas. É muito interessante perceber como as histórias são similares, lutas solitárias e coletivas, normalmente mulheres comprometidas com algum sítio arqueológico, lutando bravamente pela preservação e documentação de um patrimônio em desaparecimento: Niéde Guidon e Gisele Felice na Serra Capivara, Edithe Pereira em Monte Alegre, no Pará, Marília Perazzo no Estado de São Paulo…

AL: Por que você acha que a fotografia ainda é a melhor forma de responder ao processo desse trabalho? Do meu ponto de vista, ele tem tantas camadas e é tão mais complexo, pelo menos eu entendo assim, do que o campo da fotografia consegue lidar e responder.

VT: Porque a fotografia é a minha linguagem. Sempre foi. Desde muito cedo na faculdade de arquitetura, a minha pesquisa foi fotográfica. Eu estudava a teoria e história da fotografia de uma maneira não formal. Eu cresci olhando fotografias por conta da minha mãe, que é fotógrafa. O trabalho de curadoria no Instituto Moreira Salles foi uma imersão no trabalho de outros artistas, que estão produzindo, hoje, a partir da linguagem fotográfica. Esse diálogo com todos os artistas que eu trabalhei foi fundamental também para a minha prática. Antes eu via com certa resistência essa ideia de ser artista e curadora. Hoje em dia eu abraço com muito mais generosidade, tento fazer essa ponte. Quando estou sozinha fotografando nas expedições, estou inteira, focada. Agora, os desdobramentos que ela pode trazer para além da imagem, aí eu trago outras pessoas para ler, trago você, geólogas, arqueólogas…Mas a minha contribuição é fotográfica.

AL: Incrível! Eu gostei muito de ter esse diálogo com você. Acho que cobrimos aspectos importantes.

VT: Igualmente. Muito obrigada, Ana.

Expedição a região de inselbergs de granito em Itatim, Bahia, 2021.

Cortesia da artista.

Valentina Tong e Ana Lira com equipe de arqueologia na expedição ao sítio rupestre no interior de São Paulo, 2023. Cortesia da artista.

Para saber mais sobre o trabalho de Valentina acesse: https://valentinatong.com/viagemgeologica/ // @valentinatong @sau_va. Para saber mais sobre Ana Lira: @anaretratografia.

Imagem herói: Fotografias da série Viagem Geológica, 2020-23. Cortesia da artista.