Gustavo Delonero, Centro de São Paulo, vista do prédio onde Marcelo Cidade mora, 2021.

Marcelo Cidade: Bom, nós começamos (essa conversa) problematizando como seria o pensar do artista sobre arquitetura e do arquiteto sobre arte. Seria interessante analisar um outro lado onde eu penso arquitetura como um trabalho de arte também, o que implica diferentes questões práticas.

Gustavo Delonero: Sim, a arquitetura também pode ser o lugar que representa o poder no sistema da arte, né?

MC: Pode. Porque a princípio, sem arquitetura não existe arte. Ou será que existiria arte se não houvesse uma parede para se pendurar um quadro? Eu acho que toda ideia de pintura renascentista, toda a ideia da pintura num geral, a expressão, sempre precisa de uma base para ser segurada, fixada. E aí a arquitetura entra nessa função, no meu ponto de vista, de tentar preservar esse gesto humano em alguma forma de estrutura, seja uma tela ou uma estrutura desenhada. Arquitetura, ainda no meu ponto de vista, vem dessa necessidade do homem de criar um espaço protegido, a sua subsistência em relação a selvageria da natureza.

GD: Sim. Tem uma história interessante contada por Paul Preciado, de que uma possível origem dos museus foi em Pompéia (Itália), onde artistas desenhavam cenas de nudez, sexo, humanos tendo relações sexuais com animais, entre outras. Essas cenas foram congeladas no tempo pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C. No século XVIII, a cidade foi encontrada pelos cristãos, que não queriam que todo mundo tivesse acesso àquelas imagens pagãs. Então eles começaram a controlar o acesso a essas imagens e também objetos, permitindo somente para poucas pessoas, fundando o Gabinete Secreto de Pompéia (Gabinetto Segreto), que tinha acesso restrito para as mulheres e crianças. Um espaço similar com os antigos colecionistas ingleses, onde as obras tomadas de outras culturas eram expostas em ciclos fechados, em que, novamente, só os “eleitos” poderiam entrar.

MC: Então, a ideia de privatização já começa desde antigamente.

GD: Sim, de colecionar espólios, né? Roubos de matérias de outras culturas. E você ter aquilo como se fosse um objeto que agora passa a pertencer à sua coleção. Ser dono e ter acesso a essa “coisa”.

MC: Pois é. E é meio engraçado se pensarmos que no Renascimento também, as pinturas (renascentistas) têm meio que uma função, quase que um ideal de se pensar o conceito da janela, né? Você está olhando para uma cena representada dentro da perspectiva idealizada, como se você estivesse do lado de dentro de um lugar, olhando para fora. E às vezes, a pintura até tinha a ideia de, não de sobrepor a janela, mas ter a função de você olhar para diferentes lugares que não seja o seu lugar, né? Um escapismo mesmo. Acho super interessante.

GD: Tem um texto da Hito Steyerl chamado Em queda livre: (uma experiência-pensamento) sobre Perspectiva Vertical, onde fala dessa relação da perspectiva nos quadros renascentistas. Ela discute que o centro da imagem é sempre pensado por alguém que vê. É sempre de uma perspectiva de uma figura humana que está olhando a partir do centro, uma cena, uma imagem, enfim, uma situação. Porém quem são essas pessoas? Ela começa a problematizar quem é essa figura. Geralmente é o estereótipo do europeu: o homem branco chegando em algum lugar ou tendo acesso a esse conhecimento, reproduzindo isso a partir do seu ponto de vista. Então existe uma suposta “figura invisível”, que é quem está olhando, que está fora da imagem. E se você olhar para a pintura sem questioná-la, você deixa de ter uma leitura fundamental de pensamento que é: quem está produzindo isso?

MC: Quem está produzindo é o artista, mas é o artista para o dono do castelo, né? Para o rei ou para quem representa o poder.

GD: Exatamente. Então ela é uma proposição que já está vinculada a um tipo de estruturação social e econômica.

Marcelo Cidade, Banheirismo, 2018. Galeria Bruno Murias, Feira de Arte Arco, Madri. Cortesia do artista.

MC: Sim, tem um outro caráter também, aquilo que ele (artista) representava não era o real. Representava um ideal de realidade que tivesse de acordo com a visão de poder do próprio rei; senão não estaria lá. Então você tem toda uma história maquiada e desenhada para agradar à uma classe política, social. Isso só vai ser desconstruído com Caravaggio, por exemplo, que vai subvertendo questões estéticas.

GD: Velázquez (também).

MC: Velázquez, isso, para deturpar e questionar esse poder da Coroa.

GD: E que é muito maluco, porque existe essa relação na pintura de idealizar uma realidade. A gente observa isso na pintura holandesa do século XVII, por exemplo, nas pinturas de arranjo de flores ou naturezas mortas. Em muitos casos, aquelas plantas nunca estiveram juntas, né? Porque enquanto o artista estava pintando o quadro, as plantas iam morrendo e ele ia substituindo por outras plantas. Dessa forma, o que resta como uma impressão no quadro é uma sobreposição de naturezas mortas de tempos diferentes. Tudo isso para chegar no “belo”.

Então tem também um questionamento temporal que está diretamente ligada ao espaço. O tempo-espaço tem uma relação com a maneira como habitamos e vivemos. Eu acho que é uma das maiores formas de poder é: o controle do tempo. Quando você sintetiza e organiza o tempo de uma forma universal, que está cronometrada, de uma forma que todo mundo convive a partir de uma mesma perspectiva, você então deixa de enxergar outras possibilidades de tempo e formas de existência. Isso vai criando camadas e nichos de aprisionamento.

MC: Você considera que a arquitetura tem uma função de controle social? Ou você acha que a arquitetura tem sido usada de uma maneira perversa por esse status quo para ter esse certo controle e a arte vai entrando da mesma maneira para serem criadas novas ideologias? Ou ainda, será talvez que estamos criando um complô aqui, com contra o pensamento ocidental arquitetônico?

GD: Eu acho que tanto a arquitetura quanto a arte, quando não críticas, e quando não imaginam uma possibilidade de reflexão do outro, como outros modos de habitar ou de viver, são somente uma representação do poder. Torna-se uma arma de informação e de controle histórico para que as coisas continuem perpetuando status quo. Acredito que a arte exerce também uma relação de poder econômico bem clara, como você disse, organiza mercados e pensamentos. Assim como a arquitetura ela é uma construção de história, e não é à toa ela é um lugar de disputa, né? Porque você disputar a narrativa da arte é disputar uma narrativa de uma concretização histórica que permanece. Mesma coisa com a arquitetura na construção de espaços.

De uma perspectiva “Foucaultina” a arquitetura exerce uma relação de controle dos corpos e das maneiras de habitar e organizar uma sociedade. Acho que arte e arquitetura podem se aproximar nas estratégias de pensamento crítico, porque eu penso que a arquitetura chega nessa relação imaginativa tanto quanto a arte. Ela é potente.

MC: Sim.

GD: Acredito que os tempos de produção de obras arquitetônicas ou de arte são muito diferentes. Os processos dos artistas são muito mais espontâneos. A construção, na arquitetura, pode levar anos e depende de muitos fatores e de muitas pessoas trabalhando. O artista, ainda que tenha uma grande carga de tempo para elaborar uma obra, ela pode ser produzida muito mais rápido. Mas no fim, ambos trabalhamos o tempo inteiro. Por exemplo, quando eu estou andando na rua, ou quando faço qualquer coisa na vida, são momentos em que estou absorvendo uma grande quantidade de informações para elaborar meus trabalhos. O artista também.

Jan Davidsz de Heem, Still-Life with Flowers in a Glass Vase and Fruit, 1665 c., óleo sobre madeira.

Marcelo Cidade, Fogo Fato, 2021. Cortesia do artista.

MC: Mas pensando na situação “terceiromundista”, a arquitetura no Brasil, que agora está seguindo uma moda do regionalismo do sul global, teria alguma maneira de se pensar a arquitetura sem pensar a casa, sem pensar na parte comercial? Tenho esse questionamento, colocando a própria arte também com essa dúvida, me posicionando entre o mercado e a instituição, num país onde a instituição está cada vez mais encolhendo porque depende do Estado e o Estado não tem mais dinheiro ou interesse para sustentar o pensamento institucional. A produção vai ficando cada vez mais em função de um mercado e, decorrente disso, os seus interesses vão sendo outros, às vezes apenas decorativos ou formais, e param de questionar o espaço, a arquitetura e a sociedade. Será que ainda existe uma maneira de ter esse pensamento desconectado do mercado? Ou, será que a gente consegue transformar o mercado?

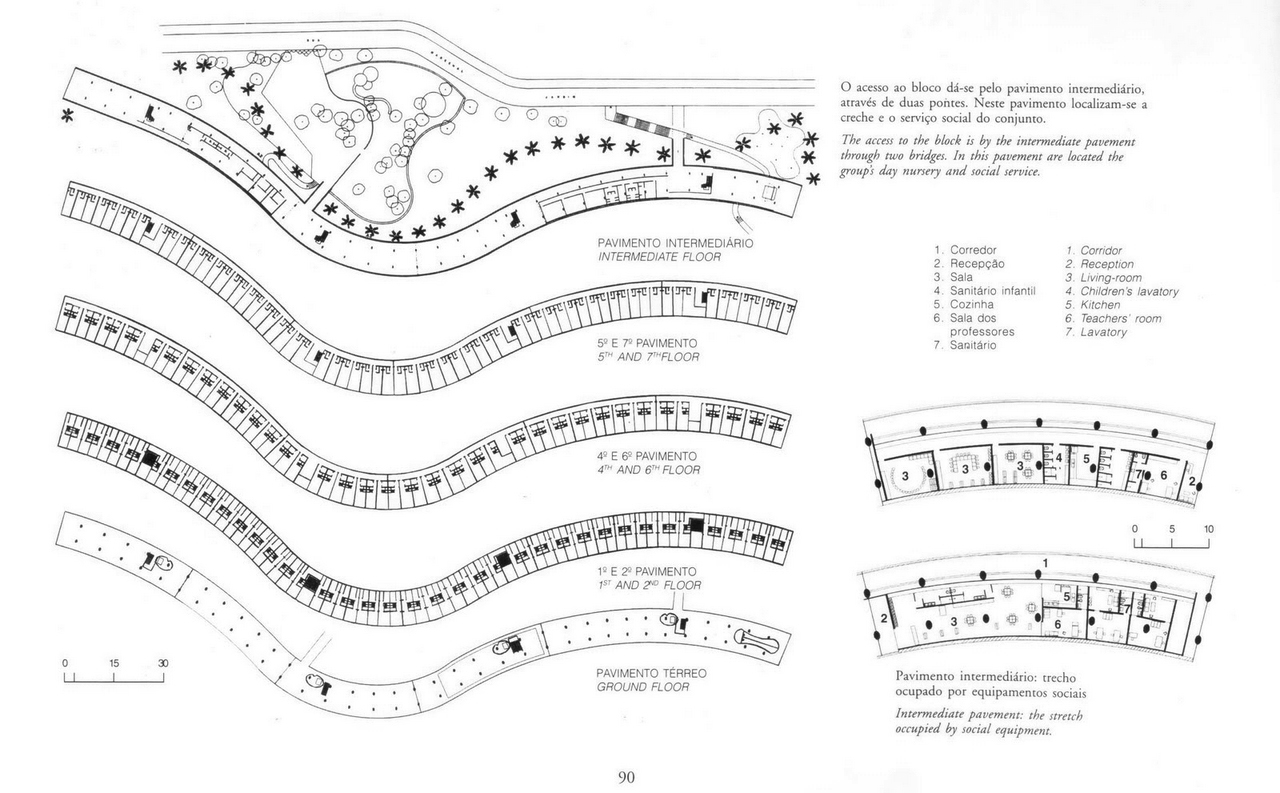

GD: Eu acho que transformar o mercado é, na verdade, não transformar, né? Porque o mercado sempre vai ganhar. Temos, porém, várias experiências boas no Brasil, principalmente durante os anos 50 e 60 no início do Modernismo, como quando o Reidy(1) projetou o conjunto habitacional do Pedregulho no Rio de Janeiro, que eram habitações para funcionários públicos de extrema qualidade. A questão é que as circunstâncias eram muito diferentes naquele momento, porque quem organizava era o Estado, e hoje em dia é sobretudo a iniciativa privada, o que torna a nossa situação complexa, porque aí cada parte da cidade é vista como um um lote. Esse lote custa um certo valor, portanto toda a relação que se dá, é sobre consumo e produção de mais valia, de riqueza em relação a essa produção, e que diferente da arte, a base de toda construção depende da mão de obra de trabalhadores que não participam desse processo de lucro.

Eu já executei projetos de várias residências, entre elas algumas para pessoas de um nível social muito alto, vamos dizer que representam por volta de 1% da população brasileira. Mas esse mesmo cliente vai negociar o valor da mão de obra, vai olhar uma proposta e falar: “mas nossa! que caro esse orçamento”, então vai tentar negociar, pedir para o empreiteiro abaixar o preço. O empreiteiro abaixa o valor porque não quer perder a obra e precisa do trabalho, e no meio do processo da obra o cliente compra uma TV de, sei lá, R$50.000 ou um fogão de R$200.000.

MC: Não existe nenhuma consciência de classe, né?

GD: Não, não existe uma relação de consciência de classe. Nós somos a reprodução do fato que a força da mão de obra é uma…

MC: Nação escravocrata.

GD: Isso. Hoje, essa construção de cidade atrelada ao modelo de maximizar lucros e parcelar os lotes se opõe completamente a um pensamento coletivo e ao conjunto dos processos da cidade. Limitando muito as possibilidades de se imaginar outros modos de viver. Como pensar uma relação mais saudável entre nós e outras formas de vida? Com os rios, os animais, algo que nos conecte a fazer coletivo que é a cidade. É estranho porque nós arquitetos ficamos numa relação intrínseca de troca de trabalho por valor financeiro e isso vira uma relação de mercado e de controle. O cliente privado, na maioria das vezes, usa a arquitetura para firmar seu poder. Então ele precisa de uma arquitetura que o distingue de uma certa maneira…

MC: O mais individualista possível.

GD: Isso, que o represente como uma determinada classe social e de um outro tempo histórico em relação às gerações anteriores. E para essa casa, ele também vai precisar do trabalho de um artista para mostrar o quanto intelectualmente ele consegue se distinguir dos outros. No final vira tudo uma relação de produção, de troca.

MC: Mas onde existe a troca? Porque se existe apenas a privatização do espaço e a individualização da vida, onde é o espaço em que essa troca acontece?

GD: Não há essa troca. Eu estou apontando somente para uma troca financeira. A troca em si da convivência que poderia ser…

MC: Sim, a ideia de convivência, de comunidade e de troca, que seria idealizada ou que aconteceria no que a gente chamava de espaço público, de uma praça, de um parque, que quase não existe mais em São Paulo. Ou quando existe, está gradeada, com horário para entrar e para sair, ou tem um segurança privado designando que tipo de pessoa que entra e sai…Como é que as liberdades individuais podem continuar existindo no lugar ou no espaço que já está determinado para não ser para um todo? Será que vamos ficando cada vez mais compartilhado? Mais limitados? Ou é ainda por uma causa realmente efetiva que seria a violência, o crime e todo esse terror social que existe hoje sobre o outro?

GD: Que é a mesma coisa.

MC: Que é a mesma coisa. É a selvageria do mundo, né?

GD: É irônico porque a mesma pessoa que vai “incorporar” aqui uma cidade privada vai viver o “público” na Europa. Ela está ganhando dinheiro aqui em São Paulo, pensando em incorporação, pensando a cidade como uma forma de obter lucro. Ela vai lucrar, e no final do mês vai para a França pegar metrô, andar de bicicleta e patinete elétrico na Holanda, acha o máximo, e fala: “Nossa! como as coisas funcionam”, no Brasil não funciona.

MC: Fumar maconha em Amsterdã (risos)

GD: (risos) Isso, você vai fumar maconha em Amsterdã e falar: “como eles são evoluídos”, também esquecendo toda a carga da colonização que é capaz de organizar esse estado europeu e essa forma de identidade, até mesmo a possibilidade desses espaços públicos. Aqui no Brasil é normalizado ver o outro como uma ameaça. Como uma reprodução da nossa organização histórica da colonização, processos históricos que nunca conseguimos lidar…

Affonso Eduardo Reidy, planta do conjunto habitacional do Pedregulho, Rio de Janeiro.

Marcelo Cidade, “Around a round around a round around a round around around”, 2019, Oslo Biennalen, Norway. Cortesia do artista.

Marcelo Cidade, Irregulares, 2022 exposto na Praça Charles Miller, Pacaembu. O projeto, em parceria com a Galeria Contínua São Paulo fazia parte da programação da feira Arpa, São Paulo. Cortesia do artista.

MC: O Brasil é muito violento, né? Foi fundado na violência. Eu fico pensando em relação aos meus trabalhos, como em todas as minhas obras, a ideia de violência está ou mais objetiva, ou mais subjetiva. Mas não tem jeito, não tem como eu viver em São Paulo sem lidar diariamente com a violência direta ou indiretamente; seja pela poluição visual ou sonora, pela desumanidade do outro, ou por atravessar o Minhocão e ter que pular uns 50 corpos(2) para poder chegar aqui no estúdio. Essa violência está no dia a dia. A gente aceita e vai normalizando a desgraça alheia, porque você vê a pessoa que está ali passando fome, você pula ela e continua o seu dia a dia. Essa realidade afeta o meu trabalho de uma maneira direta. Aqui no estúdio meu trabalho é sempre sobre a violência ou respeito da privação da liberdade individual, pensando como a liberdade do artista, que deveria ser uma pessoa mais livre na sociedade para poder lidar com essas problemáticas, acaba sendo limitado também. E aí eu começo a ver a produção mais jovem, vejo como são restritos exatamente porque já vivem esse medo, esse confronto social diariamente. Existe o desejo de mudança porque todo mundo quer, da sua maneira, mudar isso.

GD: Sim, você sempre se colocou num lugar que não é confortável, né? Todos os seus ateliês possibilitaram uma relação muito próxima à cidade, e eu acho que isso é um processo que está ligado intrinsecamente à sua forma de pensar e fazer; enfim, eu acho muito potente. Essa questão dos artistas mais jovens é complexa, porque existe um grande número de pessoas que nunca tiveram acesso à arte…

MC: Arte com A maiúsculo, você precisa fazer Arte.

GD: Ah sim. Mas hoje existem propostas institucionais e públicas mais inclusivas, e que propõem diversificar esses acessos, porque as artes plásticas estão, historicamente no Brasil, muito ligadas a uma repetição conduzida por uma pequena elite econômica, como já falamos.

MC: Exato, sempre foi muito uma produção elitista. Focando, por exemplo, no movimento modernista, a Tarsila do Amaral era filha de fazendeiro.

GD: Total. Acho que tem um momento em que passamos a considerar essa produção de arte questionável. Mas também penso que a gente perdeu a crítica, né? Aí já é um outro assunto, mas eu acho que tem mais crítica na arte do que na arquitetura. Arquitetura morreu completamente.

MC: Mas você está se referindo ao Brasil, né?

GD: Isso, a gente está falando do Brasil. O acesso a essas estruturas da arte propostas hoje, também permitem que os artistas possam ascender, inclusive economicamente, para poder ter outras relações de pertencimento nas instituições e no mercado da arte, rompendo essa barreira de uma arte excludente e elitista. Podemos pensar por exemplo, o que significa fazer hoje uma pintura que repense e até reproduza uma perspectiva Renascentista que representava uma forma de existir, um ideal. Como isso se dá hoje, e em meio também a um sistema capitalista? É uma situação complexa, estamos todos no momento de repensar essas perspectivas.

MC: Eu acho interessante por ter uma pluralidade de temas, cores, formas, sexos, medidas que fogem de um padrão que há dez anos era muito igualzinho.

GD: E é muito rápido, né?

MC: Sim. Eu acho essa diversidade muito interessante num começo de produção, mas sinto ainda uma coisa meio perdida. O que fazer com isso? Não saber onde vai dar também é interessante, porque quando a gente vai pensando a produção através de um processo muito determinado, quando as pessoas vão tendo muitas certezas, vai ficando um pouco assustador e eu vejo que as certezas hoje em dia são muito mais de como o mercado lida com essa produção jovem, de querer determinar, moldar…

GD: Esquadrinhar…

Marcus Lyon, BRIC II – Center of the city – São Paulo, 2008.

Marcelo Cidade, “Tempo Suspenso De Um Estado Provisorio,” Edição 1 de 10, 2011, escultura, vidro blindado, concreto and base de madeira, 190 X 80 X 38cm. Cortesia do artista.

MC: Exato, esquadrinhar, diminuir o tamanho da obra para caber na casa do novo rico que mora num apartamentinho então ele não pode ter uma pintura maior do que uns 150 x 150 (cm) porque senão não cabe atrás do sofá (risos). Isso me assusta um pouco, sabe? Do artista jovem não perceber que uma pintura de 1 x 1 (metros) não é uma pintura grande. Na realidade, ele estaria falando de uma escala de dez por dez, que seria a escala arquitetônica que vemos nos anos 50, onde os pintores brancos, não somente héteros, mas brancos, naquela época queriam expandir a pintura além do campo da pintura. A obra de arte ir para a vida e sair da sua formalidade. Começou com o Hélio Oiticica (3), né? Com o Parangolé (espécie de capas, vestimentas coloridas, como conceito de vestir a cor) onde ele liberta a cor da tela, vai para o espaço (físico), ele leva para a Rocinha (comunidade no Rio de Janeiro) e para outros lugares, exatamente para tirar (a obra de arte) da parede. Oiticica libera então a cor e a forma da arquitetura, é super interessantes no Hélio: essa liberdade de transmutar a ideia de arte da parte elitista e falar, “não pertence só aqui, esse lugar pertence ao mundo”. E conseguir trazer esse pensamento para o mundo, para a favela, para a Rocinha, para o samba é trazer essas manifestações ditas marginalizadas para dentro da arte. Então, eu acho que ele é um dos primeiros que invertem o dentro e o fora.

GD: Acho que tem uma coisa que a gente só vai entender com o deslocamento de um tempo um pouco mais alongado mesmo. Eu acho que um pensamento crítico tem que sempre estar inquieto de alguma forma senão, sem dúvida, não tem transformação.

MC: Mas é como você disse, tudo depende do tempo para saber o que é que vai validar esse processo artístico, só o mercado ou será algo além disso.

GD: Pois é, ainda mais nesse momento que estamos pós Bolsonaro (ex Presidente do Brasil, partido da direita). É uma coisa que veio de instituições e a gente percebeu quão frágil as coisas estavam.

MC: Total. Eu acho que houve mesmo uma desconstrução do pensamento de esquerda assim (durante o governo Bolsonaro), através de fake news e a recolocação dessa “ameaça” que a esquerda representa, através de uma direita mentirosa e mais poderosa na sua capacidade de formar comunidades, sequestrar as ideias de uma população mais carente ou uma população com outros ideais, e ainda por cima, justificar o mal do mundo com a produção cultural.

GD: Sim, mas ao mesmo tempo acho que também houve uma quebra da hegemonia “pensante de esquerda”, porque , por exemplo, na pós pandemia os acessos à comunicação ficaram muito maiores. Não devemos pensar que uma relação virtual é somente positiva, mas tentando pensar um caminho onde as pessoas começaram a produzir mais questionamentos de forma independente. As discussões, críticas ou não, agora, se dão entre diferentes públicos, então você não precisa do filtro da esquerda elitista, que, na minha opinião, muitas vezes, hegemoniza os discursos. Uma relação intelectual de pessoas que têm acesso a uma…

MC: …como tradutor para as minorias de ideias. E hoje em dia as pessoas já não precisam mais desses tradutores, como a própria entrevista da Marina (Silva)(4) com a Fernanda Torres(5) onde a pauta era exatamente esse assunto: nós, brancos de esquerda, estamos perdidos. Porque qual seria a nossa função na sociedade hoje em dia?

Hélio Oiticica com Parangolé P4 Capa n.º 1 (1964.) Stills do filme HO de Ivan Cardoso, 1979. Fonte: THE MUSEUM OF FINE ARTS HOUSTON.

Hélio Oiticica The Body of Color. (livro da exposição) Houston, 2007.

GD: Pois é, rolou um desmoronamento, né? Acho que um grande exemplo, seria o Mano Brown(6), né? Um músico que apareceu nos anos 90 produzindo música e nunca foi numa Rede Globo(7) e não tinha uma distribuidora.

MC: Exatamente. Ele se negou a ter contato com a Sony. O grande artista independente mesmo. As músicas eram vendidas de forma pirata (ilegal). Eu lembro de nos anos 90, 96, estar no ponto de ônibus na Vila Sônia e de dez carros que passavam nove estavam ouvindo o Racionais (grupo formado por Mano Brown dentro de uma penitenciária) com Boombox altíssimo.

GD: (risos) Nossa! Um dia minha tia chegou com uma fita cassete do Racionais e me perguntou se eu já tinha ouvido aquele grupo. Para mim isso foi um grande acontecimento. (risos)

MC: (risos) Sim, minha vida mudou quando eu escutei Domingo no parque, Vida louca, Pânico na Zona Sul (títulos das músicas do Racionais), tanto que o título da minha próxima exposição vai ser Pânico na Zona Sul, uma homenagem ao Racionais, mas também um questionamento dessa noção de que sul é esse, né? Sul da onde? No sul em relação ao meu Sul ou ao Sul de São Paulo? Ou o Sul do Rio de Janeiro?

GD: Sul do Equador…

MC: Pois é, Sul do Equador? Porque o pânico está geral, (risos) já não tá mais só no Sul.

GD: Praticamente se especula e cria o dinheiro sem produção de uma matéria real, vira então uma relação de abstração que você não atrela mais nada ao “real”. Você viu que daqui a pouco vai existir o primeiro trilionário do mundo?

MC: Sério?

GD: Sim, daqui a cinco anos.

MC: Nossa, imagina! Já é difícil imaginar a diferença de 1 milhão para 1 bilhão, com 1 trilhão, o cara já pode comprar um país.

GD: O cara tem mais PIB que muitos países do mundo. E é uma mensuração sobre os poderes econômicos que passam por cima do Estado. Não é à toa que o Estado cada vez mais vira “balcão de negócio”. Não é à toa, a Câmara e o Senado são lobistas que estão lá. Não é à toa que a democracia dos Estados Unidos, baseia sua economia em guerra.

MC: Porque eles continuam o processo colonial da maneira mais imperialista possível.

GD: Sim. Espalhar instabilidade para vender armas. Uma indústria de guerra.

MC: Será que o processo decolonial só pode acontecer quando acabar as fábricas de arma?

GD: Nossa, mas nós nunca vamos conseguir acabar com isso (risos)

MC: (risos)

GD: Vai ser foda! Acho que é mais fácil acabar com o mundo. E depois colonizar Marte? Continuar o mesmo pensamento em outro planeta?

GD: Eu acho que estamos num mundo com crise de imaginação para propor coisas novas, a gente está meio refém de uma hegemonia. Não é à toa, os povos originários estão há muitos séculos falando sobre isso, né? Tem uma relação de diferenciação do “homem” e da “natureza”, como se não se pertencessem, que só gera desequilíbrio. Essa relação não é saudável. E muitos povos originários já vêm falando isso há muito tempo, inclusive sobre o poder de sonhar. Parece uma coisa boba quando você fala assim, “eu vou dormir e sonhar um outro mundo” mas existe muita potência nisso. Acho que tem uma camada que precisamos acessar, uma sensibilidade.

MC: Ah é? Olha só, a gente não desenvolveu nada. (risos)

GD: A gente está replicando essa hegemonia inclusive no tempo. Podemos questionar o achatamento que significa o objeto relógio: uma junção de números colocados em círculo com um ponteiro, regidos por uma engrenagem. Quando você soma essa quantidade de “símbolos” num equipamento, num elemento, você está de alguma forma achatando, deixando de imaginar muitas possibilidades. E você não questiona mais o tempo, não questiona mais…

MC: No pensamento racional, né?

GD: Isso. É como se a gente precisasse desconstruir um pouco, como se compartilhássemos uma perda de memória. Esse tempo hegemônico reflete uma ideia de progressão, partindo de uma ideia de uma evolução linear sobre acontecimentos e “acertos”. O que é uma imagem equivocada, porque do meu ponto de vista, a ideia de “evolução” é um processo constante de diferenciação e não de acertos e “vitórias históricas”. Imaginação, desejo, existem coisas que motivam viradas, e essas viradas podem ser antecipações de grandes catástrofes ou de mudanças genéticas que transformam, ou até anteveem algo que está por vir.

Outro dia, eu estava assistindo um documentário que falava que 99% das espécies com vida que já existiram na Terra, estão extintas. O que apreendemos de espécies que existem hoje – do ácaro que está no seu travesseiro até uma girafa – representam 1% dos seres vivos que já existiram. Ou seja, já seria muito imaginativo o exercício de repensar essas outras 99% de espécies contando também com as espécies vegetais.

MC: Claro!

GD: Porque não existe um hardware, um lugar onde todas as informações ficam armazenadas. Acho que a ideia de informação, de coletar informação e gerar isso sempre como se fosse uma relação de construção histórica e linear é equivocada. Na natureza é quase como se fosse um invertido de memorizar, de aprisionar, e portando de deter…. o que é um pouco da ideia de cultura: deter conhecimento. Eu acredito na potência do mistério, de uma sensibilidade.

Obviamente isso é uma grande imaginação filosófica. E aí eu acho que a arte tem esse papel também, saca? Eu acho que a arte tem uma relação de poder lidar com coisas da vida com liberdade e potência. Não é à toa que a arte é um lugar de disputa. É um lugar de disputa pelo poder, porque é um lugar para você manter o aprisionamento de ideias.

MC: É, na verdade, as ideias têm que voltar a ser perigosas de novo.

GD: Eu acho que é exatamente sobre isso. Perigosas para quem está no poder, né? A ideia de você romper essa relação.

Gustavo Delonero, foto de pinturas rupestres que datam aproximadamente 10.000 anos. Vale do Jequitinhonha, Serra do Espinhaço, 2021.

Marina Lima, Pinturas Rupestres, Vale do Jequitinhonha, Serra do Espinhaço, 2021.

MC: Hoje mesmo eu vi como o Instagram vela; vela e não expande as contas dos artistas. Eles vão limitando os acessos e o controle, e os artistas vão virando ilhas e vão sendo censurados pela sua voz e pela sua comunicação. Eu estava olhando o Instagram da Claire Fontaine e tinham duas publicações de trabalhos dela que foram censurados porque não estavam de acordo com “guidelines”. Sem motivo nenhum. Então você vê que a dita liberdade da mídia social, na verdade, tem só um interesse. Não é um interesse amplo, como uma voz, como uma mídia que dá voz a diferentes ideias. A gente pode ver também artistas que apoiam o “ceasefire” contra Gaza e tem uma posição contra o sionismo, estão sendo totalmente devastados e censurados. Ou o que está acontecendo na Alemanha também.

GD: Exato. Eles censuraram realmente exposições e artistas que já estavam contratados e com projetos acontecendo. O mesmo aconteceu agora na Documenta de Kassel.

MC: Acho que vai chegar uma hora que talvez mais nenhum artista tenha liberdade.

GD: Pois é. Porque um Elon Musk da vida, que comprou o Twitter e faz um post elogiando o (Javier) Milei, e que defende que “o herói do mundo é o empresário, porque é ele quem gera trabalho”. Como se tudo pertencesse a ele…

MC: Que medo (risos), que medo!

GD: (risos) Sem pensar um ponto atrás, que é de onde vem essa matéria prima? E a relação toda. Imagine que você tinha uma impressora no escritório, comprou uma tinta falsa do Mercado Livre sem querer e travou a impressora. Levamos para arrumar mas o preço para arrumar não compensou, então você agora precisa de uma impressora nova. Aquela, vai ter que ser jogada fora. Então é um equipamento feito de uma junção de componentes, de mão de obra de vários países, e em pouco tempo é uma coisa que vai virar um lixo que você não tem como usar depois…

MC: Nossa! (risos), dando um nó na cabeça do materialismo histórico do Marx, que é exatamente sobre isso…

GD: Exato. Você não participa de nenhuma parte, ou melhor, você participa de pedaços da produção.

MC: Eu tenho uma dúvida também em relação a isso, em como o trabalho artístico hoje em dia é desvalorizado e é descartado, exatamente por esse medo da voz de uma profissão que tem liberdade de atuação para poder expressar posições contraditórias. Na arquitetura isso acontece também?

GD: Cara, acho que sim, de uma forma velada, né?

MC: Mais indireta, talvez.

GD: A arquitetura está ligada numa relação de uma estruturação econômica, de uma base da sociedade, que é muito complexa porque ela gerencia muitos fazeres. E dentro desses fazeres, tem cada um seus interesses, mas dentre todos esses interesses considero o mais perverso é o de quem está pensando exclusivamente em ter lucro, o de quem não consegue pensar a arquitetura como um instrumento de capacitação ou emancipação das pessoas. Acredito que como sociedade precisamos imaginar espaços que possibilitem outras formas de ocupação, outras formas de conviver, vivenciar e potencializar trocas. Isso me faz lembrar também do espaço do algoritmos e seu controle. Como você gerencia bolhas versus dar espaço para novos acontecimentos?

MC: Nesse novo espaço público, né?

GD: Isso. Infelizmente São Paulo é uma cidade muito cruel, onde você não tem relação com a natureza. É difícil você escapar da cidade e controversamente existe uma complexidade social, uma efervescência de ideias muito potente, mas pensando no momento atual, acho que nunca tivemos tantas pessoas adoecendo, né? Pela dificuldade de extravasar. É estranho. Estamos vivendo um momento…complexo.

MC: Pois é. Acho que é isso aí. Obrigado pela conversa Gustavo.

GD: Obrigada você, Marcelo.

Marcelo Cidade, O Propagador, 2023, Lisboa, Portugal. Esta estrutura em tubo de aço não tratado é uma réplica fiel dos objetos de divulgação publicitária típicos da paisagem urbana de São Paulo, cidade onde o artista reside. Ao trazer o objeto para o interior do espaço expositivo, Cidade inverte a sua fiável função, colocando no lugar da placa informativa uma chapa em ferro onde apenas as texturas e patina do material se presenciam. Como num gesto de supressão, a estrutura é agora inutilizada, caindo no obsoletismo do vazio, e a sua função original de propagação materialista é então reconfigurada para uma não-função de auto-propagação do nada – um loop do vazio e da superficialidade – diríamos mesmo, um anúncio à própria matéria da propagação. Cortesia do artista.

Marcelo Cidade, Luto e luta, 2008. Cortesia do artista.

Para saber mais sobre Gustavo Delonero (Estúdio Vão): https://vao.arq.br/index.html

1. Conjunto Residencial Pedregulho (Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, comumente conhecido como Pedregulho) é um conjunto de apartamentos e comunidade planejada no bairro de Benfica, no Rio de Janeiro, Brasil. Foi projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy (1909-1964). O projeto foi planejado em 1946 para abrigar funcionários públicos de salários mais baixos da cidade, que era então o Distrito Federal do Brasil. A construção do complexo começou em 1949 e foi inaugurada em 1951/1952.

2. Pessoas sem moradia que vivem embaixo de um grande elevado em São Paulo.

3. Hélio Oiticica (1937–1980) foi um artista visual, escultor, pintor, artista performático e teórico brasileiro, mais conhecido por sua participação no Movimento Neoconcreto, por seu uso inovador de cor e pelo que ele mais tarde denominou “arte ambiental”, que incluía Parangolés e Penetráveis, como o famoso Tropicália. Oiticica também foi cineasta e escritor.

4. Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima (1958), conhecida como Marina Silva, é uma política e ambientalista brasileira e atual Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil desde 2023. É também fundadora e ex-porta-voz da Rede Sustentabilidade (REDE).

5. Fernanda Torres (1965) é uma atriz e escritora brasileira de cinema, teatro e televisão. Nasceu no Rio de Janeiro, filha da atriz indicada ao Oscar Fernanda Montenegro e do ator Fernando Torres.

6. Pedro Paulo Soares Pereira (1970), mais conhecido pelo nome artístico Mano Brown, é um rapper, produtor musical e membro fundador do grupo de hip hop Racionais MC’s, juntamente com Ice Blue (Paulo Eduardo Salvador), Edi Rock (Edivaldo Pereira Alves) e KL Jay (Kleber Geraldo Lelis Simões). Em 2008, a Rolling Stone escolheu os 100 maiores artistas da música brasileira; Mano Brown ficou em 28º lugar. Seu álbum solo de estreia, Boogie Naipe, foi indicado ao Latin Grammy Award de 2017 na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

7. TV Globo, conhecida simplesmente como Globo e anteriormente como Rede Globo, é uma rede de televisão brasileira de sinal aberto, lançada pelo empresário de mídia Roberto Marinho em 26 de abril de 1965. É a maior rede de TV comercial da América Latina e a segunda maior do mundo, atrás apenas da American Broadcasting Company (ABC), sendo também a maior produtora de telenovelas.

Imagem herói: Marcelo Cidade, Amor e ódio a Lygia Clark, 2006. Cortesia do artista.