Lu Solano: Gravando…Olha só, a gente está fazendo a gravação da conversa e já pode sair um sonograma.

Vivian Caccuri: Já sai um trabalho [risos].

LS: Se eu soubesse que estaria este calor, eu teria vindo de biquini! [risos]

VC: Realidade do Rio de Janeiro! [risos]

LS: Eu estava lendo sua biografia há pouco. Na Art in Brackets a gente edita as bios porque nos Estados Unidos tudo precisa ser muito eficiente, muito rápido, e as bios, tanto das galerias quanto dos artistas, tem de ser muito precisas e compactas. Enquanto na nossa cultura a gente senta aqui, toma um café…

VC: As coisas vão vindo…

LS: Até a própria língua deles é focada na eficiência, né?

VC: Totalmente. Então, na Art in Brackets vocês adaptam bios?

LS: É, um dos trabalhos que a gente faz para artistas e galeristas é re-escrever as biografias porque é difícil fazer alguém se importar com o seu trabalho se esse texto não diz nada. Eu estava lendo a sua e achei muito interessante você colocar que as culturas sonoras e o próprio som são materiais para você, mas não como uma tradução direta, e sim como uma tradução cultural que expande isso tudo.

VC: Eu gosto de pegar coisas que estão em um certo domínio e jogá-las em um outro domínio, sabe?

LS: O que não deixa de ser uma tradução, não?

VC: Eu não gosto muito da palavra tradução porque pressupõe uma compreensão literal, existe a compreensão como função. E, às vezes, ao trocar o domínio você revela coisas que não precisam ser compreendidas de forma verbal, mas de forma sensorial. É o caso do som dos mosquitos, que é universalmente odiado, mas entendido de diversas formas em diferentes culturas. Então, quando eu procuro um som, procuro por algo que pode ser facilmente compreendido ou sentido sem o uso da linguagem verbal. Por exemplo, se eu for falar de música e religião e trouxer o Cristianismo para dentro do trabalho, eu não vou explicar o que é Cristianismo para a maioria das pessoas, já que grande parte das pessoas tem memória e muitas vezes memória muscular dessa religião. O mesmo para Mosquito [2022].

LS: A primeira vez em que vi o seu trabalho acho que foi um “Pagode”, em 2013. Eu trabalhei com a Gentil Carioca na Feira de Nova York. Já se vão mais de dez anos, mas eu lembro de ter achado incrível. Quando eu vi a tela… era uma tela de construção? Ou era uma tela mosquiteira?

VC: Era uma mistura.

LS: E com qual você começou?

VC: A de construção.

LS: Eu achava isso, mas eu não tinha certeza.

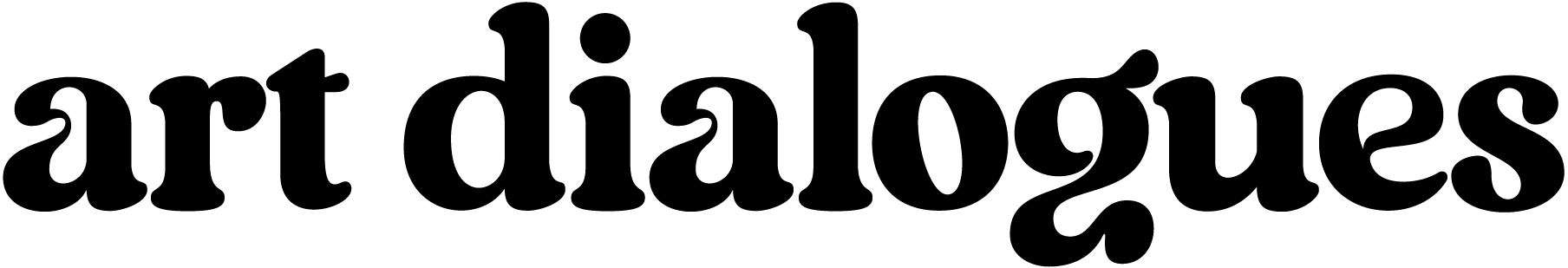

Vivian Caccuri, Fantasma Preto, 2020. Tela de proteção, barra de ferro, barras de alumínio e ardósia, 240 x 175 x 3 cm.

Cortesia Estúdio Vivian Caccuri. Foto: Victor Rocha.

VC: Foi com a tela de construção. Vou contar a história até chegar nas telas Eu trabalhava com três mídias principais: performance, instalação de som e desenhos. Aí durante a reforma para as Olimpíadas e logo depois de terminar meu mestrado, eu acho que tive um burnout, porque eu estava mergulhada em texto e queria ser prática. Na época não se usava essa palavra ainda, então, eu não conseguia endereçar o que era, mas acho que foi um pequeno burnout. Meu cérebro mudou de frequência e eu não estava mais pensando visualmente, musicalmente. Eu estava pensando verbalmente.

LS: Por causa da escrita?

VC: Isso. Um ano e meio de escrita no mestrado. Eu não queria aquilo, não me via como uma acadêmica, sabe? Mas quis fazer um trabalho para expurgar esse cérebro verbal. E isso deu início à minha Caminhada Silenciosa em que eu ficaria em silêncio com mais 20 pessoas, em um trajeto bem pensado e também alinhado com horário, no Rio de Janeiro, para a gente chegar em silêncio sem nenhuma plataforma de troca verbal. E foi essa performance que me deu os principais materiais. Encontrei essa tela de construção durante uma dessas pesquisas. Eu andava muito aqui nesse entorno e já fiz muitas perfomances por aqui. E aí achei rolos e mais rolos abandonados dessas telas.

LS: Sim, e tela é uma coisa muito organizadora, né? Porque é uma trama, um grid. Você encontrou um grid e essa trama te deu um framework para trabalhar poeticamente de maneira não verbal. O grid, na verdade, funcionou como um caderno pautado espacial.

VC: E naquele momento eu nem sabia como desenhar sobre a tela, então não tinha o desenho que poderia ser narrativo. Era algo super abstrato para eu exercitar a abstração mesmo. Fiz vários experimentos nessa tela, desde cortes a desfiados e dobras.

LS: Eu me lembro que essas primeiras tinham mesmo uma parte desfiada, desconstruída.

VC: Nesse primeiro momento eu nem pintava, mas hoje eu já trato o trabalho nessa tela como uma pintura mesmo, porque ela tem preparação com primer, uma estrutura feita com costura, peso, metais, escápulas, etc.

LS: E esses Pagodes têm muito a ver com a cultura brasileira, né? Na casa da minha família sempre tinha uns de linha e às vezes com conchas. É um elemento pessoal, um elemento da casa brasileira. Eu tenho foto minha, com seis anos, sentadinha na frente de um desses.

VC: Eu também! Eu também! Na praia.

LS: [Risos] Total. Casa de praia! E aí isso representou um afeto para mim. Apesar do fio ser de plástico, é uma outra linguagem. Mas eu gosto do fato de ser parecido mas não ser exatamente aquilo.

VC: Sim, é para ser um objeto estranho, para ter uma distância para a gente viajar para outros territórios onde existem outras sensações. Mas você é peruana?

LS: Sou. Meio.

Vivian Caccuri, Caminhada Silenciosa [Silent Walk], 2012-2016. Performance. Cortesia Estúdio Vivian Caccuri. Foto: João Machado.

VC: Você acha que esse objeto está também na cultura peruana?

LS: Tenho certeza que sim. Nessa linha têxtil e tal, mas a minha referência é a casa de praia carioca mesmo.

VC: E como é que é essa intersecção carioca-peruana? Você morou lá?

LS: Nunca. Meu pai é peruano. Ele veio estudar medicina no Brasil e aqui ficou. Eu sempre me senti um pouco diferente do brasileiro. No meu extrato socioeconômico onde eu vivia no Rio [de Janeiro], sempre fui muito diferente, porque tenho traços indígenas – agora que eu fiz DNA, posso afirmar que é 25%. E minha mãe é uma mistura de português e negro. Então, por onde eu andava não tinha ninguém 25% indígena e 20% negro. Mas isso nunca foi um assunto na minha casa. A gente era quem a gente era. Quando percebi isso sobre mim, mesmo a gente sempre tendo mantido a cultura, já era tarde demais, sabe? Não que eu não tenha sofrido os episódios de preconceito aqui e ali, mas eu vinha de uma escola muito diferenciada. Era a escola da Fernanda Torres, dos filhos do Chico Anysio e das filhas da Dina Sfat, da Beatriz Milhazes e muita gente do meio artístico.

VC: Qual era a escola?

LS: Souza Leão.

VC: Ah, que legal! Ainda existe?

LS: Não, virou o Espaço Educação, onde a minha tia era sócia. Mas hoje as coisas estão muito verbais, muito by the book. Quando a gente define e circunscreve algo, isso é bom para estudar e para aprender. Mas isso também te prende, né? Você pode virar uma caricatura de si mesma.

VC: E eu acho que nos anos 2000, antes da popularização dos estudos decoloniais e pós coloniais, que são teorias complexas acadêmicas, , a onda intelectual estava muito no multiculturalismo. As pessoas costumavam não querer ter traços muito definidos de uma certa nacionalidade ou cultura, o pertencimento foi visto como cafona depois dos anos 2000. Existia algo de chique e cosmopolita em não ter uma raíz, era o desprendimento completo, até da sua própria origem. Algo substituía a “raíz” para algumas pessoas, e creio que era o lifestyle das grandes capitais que entrava como substituição.

LS: O que acontece comigo também é que você não quer ser nada de carteirinha. Por exemplo, na minha família ninguém tem time.

VC: Aham. Carteirinha é cafona [risos].

LS: Sim, é cafona [risos]. Eu não quero diminuir quem tem time, mas acho que deve ganhar quem jogou melhor. Quero poder torcer pra aquele grupo que está dando um show! Mas voltando ao seu trabalho. A gente está vivendo um momento em que o têxtil é muito forte na arte, né? Eu acho que a cereja do bolo deste momento é a exposição da Olga de Amaral na Fundação Cartier, em Paris. Houve uma série de mulheres como Anni Albers, Sheila Hicks, Cecília Vicunha… Mas o trabalho delas é sobre a trama no sentido de surgir do nada para se tornar alguma coisa e o seu trabalho vem de alguma coisa para o nada.

VC: Talvez de alguma coisa para outra coisa. Eu assisti a uma entrevista da artista americana Tauba Auerbach e gostei muito. Na entrevista, ela diz tentar se equilibrar entre a velocidade e o tempo alongado que algumas coisas necessitam. Escolho a minha mídia um pouco pensando em algo que fica no meio. Não é nem rápido demais, mas me devolve uma certa energia na hora em que estou criando. E a música e o som são muito isso assim. Então, eu vinha na busca por uma mídia que tocasse o mesmo ponto ideal que o som tem para mim, que aponta também para essa certa impossibilidade, para uma metáfora do invisível. E quando vi essa tela translúcida, ela me pareceu oferecer muitas possibilidades. Por exemplo, eu não precisaria tecê-la do zero. E ela é resistente, ela pode aceitar agressões, sabe?

LS: Resiliente [risos].

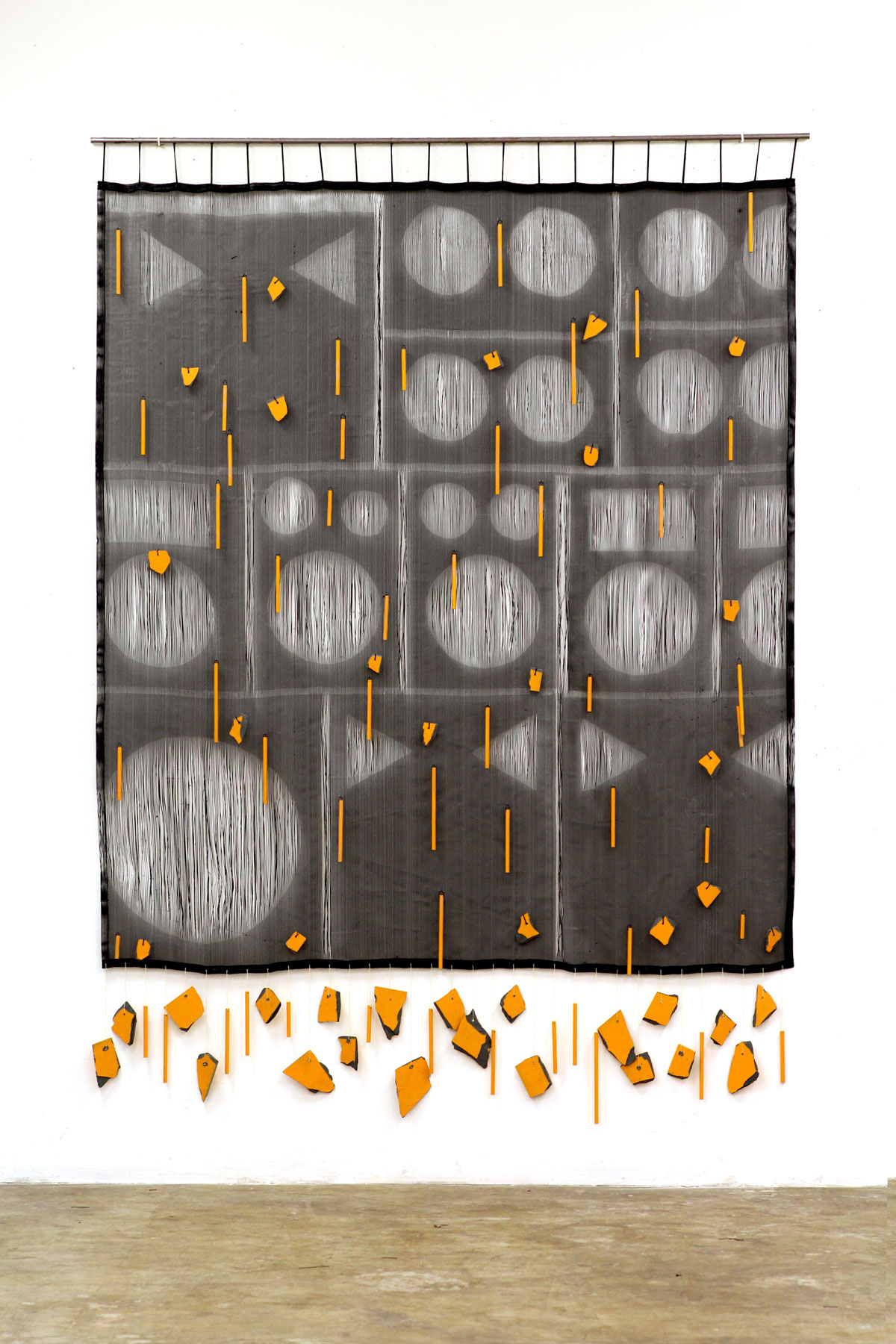

Dimensão da obra instalada 245 x 505 x 191 cm. Courtesia Galeria Municipal do Porto. Foto: Dinis Santos.

Imagem à esquerda: Vista expositiva: Vivian Caccuri, Gatonet-Mor, 2024. Instalação sonora de caixas de som de concreto e cabos de áudio, dimensão variável. Cortesia Galeria Municipal do Porto. Foto: Dinis Santos. Imagem à direita: Vivian Caccuri, Fourth World, 2023. Instalação sonora, auto falantes, amplificadores e luzes, dimensão variável. Cortesia Noor Riyadh and Havas.

Cortesia A Gentil Carioca Gallery.

VC: Exatamente. Eu já destruí ou desgastei várias para conseguir um certo efeito de envelhecimento ou de trajetória do espaço. Então, normalmente, é assim que escolho os materiais e técnicas que uso. No começo da minha prática tentei trabalhar com madeira, mas madeira está entre os materiais ultra demorados e difíceis e hiper resistentes que me fazem perder o tesão no meio do caminho.

LS: A madeira é muito densa e os seus materiais tendem a não ser. Então, se o trabalho precisa de uma densidade, ele entra numa colaboração porque na sua linguagem, no seu desenvolvimento, isso não vem de você. É bem bonito isso.

VC: É também sobre uma escolha de caminho, sabe? Para você trabalhar madeira direito, você precisa de todo um maquinário e precisa se comprometer com aquilo. Talvez a minha experiência teria sido melhor se eu tivesse as ferramentas certas, mas eu não tive.

LS: Você fez Vipassana [técnica de meditação indiana que consiste em observar as coisas como elas são], por acaso?

VC: Não fiz.

LS: Porque essa sua caminhada é tipo um Vipassana, não? Um voto de silêncio, de alguma forma.

VC: Sim. Mas, sabe, eu acho que a caminhada é mais sobre se sujar do que se abster. Quando me perguntam isso, eu sempre digo que as duas coisas podem estar nessa experiência, mas acho que a caminhada silenciosa é mais sobre se contaminar.

LS: Então, na caminhada apareceu a tela da construção. E a tela do mosquito, como você encontrou? Ou o som do mosquito veio primeiro? Foi na residência da 32a Bienal de São Paulo que você fez em Gana onde você se deparou com isso?

VC: A tela do mosquito veio primeiro e trouxe com ela o mosquito. Em Gana, eu comecei a entender o mosquito de uma outra forma. No Brasil, eu encontrei essas telas na rua e elas estavam super sujas, com cheiro de xixi de gato. Eu lavei e tudo mais, mas elas eram bastante restritas em termos de tamanho e eventualmente eu quis aumentar os tamanhos e por isso procurei outras telas, onde comprar, o que fazer. E aí me deparei com a tela mosquiteiro, que eu poderia desfiar do mesmo jeito porque tem uma trama similar à de construção, mas seria mais trabalhosa por ter mais fios.

LS: Ela é mais fechada, né? Mas a de construção talvez seja um pouco mais rígida também.

VC: Não, é ao contrário. A de construção é super resistente porque ela tem umas torções no eixo vertical, coisa que a tela mosquiteiro não tem. Enfim, eu vi que o processo era muito parecido, mesmo apresentando outros desafios ali. Eu ainda não pintava a tela, só trabalhava com ela branca ou preta. E aí eu incluía cor através de outra tela e tinha uma uma paleta bem limitada, o que me ajudou.

LS: Quais outras telas tinham cores?

VC: As de construção já vêm em cores.

LS: Ah, entendi. Então, a mosquiteira que dava esse efeito de véu.

VC: Isso. Ou a mosquiteira preta, que chama sombrite e é o mesmo material, mas com outra aplicação. Nessa época que eu estava em Gana, tinha a ideia de fazer um altar para o grave [alto-falante] há muito tempo. E aí fiz um teste com uma vela e o alto-falante.

LS: Esse é o TabomBass [2016]

VC: Isso. A vela reagia ao beat e eu achei uma ideia legal. Mas eu não sabia bem o que fazer com isso, então, engavetei. Quando veio o convite para a Bienal de São Paulo, essa ideia foi super bem aceita. E aí eu fui elaborando o que seria esse som, sem saber se seria uma colaboração com outros músicos ou uma composição minha.

LS: Você só sabia que era grave [risos]!

Cortesia Estúdio Vivian Caccuri. Foto: Luiza Sigulem.

VC: Isso [risos]. Quando eu fui para Gana, eu consegui entender o que era esse som. Mas, ao mesmo tempo, tendo muitas conversas com muita gente, comecei a entender sobre a malária, que é parte da vida das pessoas lá. Ela é mais abundante do que a dengue aqui, por exemplo. Então, eu fiquei muito preocupada com isso porque meu padrasto já teve oito malárias e o que ele me contava não era nada bonito. Também tive contato com um certo curador que era completamente paranoico, não só com a malária. Eram várias outras coisas e a malária entrava como uma metáfora psicanalítica para todo o resto [risos]. Esse medo de uma certa natureza, de um certo ambiente, das doenças daquele certo lugar… existe algo ali que é uma projeção de outros domínios, outros lugares, outros espaços. Há outras questões ali. A própria ciência como um todo é contaminada pelos valores das épocas em que elas foram desenvolvidas, né?

LS: Mas se você pensar, esses vetores como o mosquito, também mostram o quão interconectados estamos porque ele faz esse caminho do contágio, né? Durante a pandemia a gente teve um entendimento, por exemplo, que quando uma pessoa vem na sua casa, ela traz a casa dela para dentro da sua casa e vice-versa. A gente não adentra um espaço sem trazer de onde a gente veio. Não só a minha casa vem comigo, mas também os lugares por onde eu circulei. As coisas não são desconectadas e o mosquito deixa isso muito óbvio. A gente não está isolado. Mesmo quando você está dentro da sua casa, você está em relação com o externo. Eu vejo isso em outros trabalhos seus também, como por exemplo nesses dos triângulos que estão aqui na nossa frente. É curioso você ter falado sobre agredir o material… Eu sempre senti uma agressividade naqueles pedaços de vidro ao mesmo tempo em que tinha uma aceitação do que o material é. Eles são naturalmente ameaçadores.

VC: Eu acho que o mosquito tem isso também. Ele é uma espécie que está muito próxima da gente. Eu convivo com mais mosquitos, talvez, do que com pessoas em vários dias da minha vida. É impossível você mantê-los para fora aqui no Rio, eles sempre encontram um espaço para entrar e estar perto de você, sabe? Isso é uma coisa específica da nossa vida tropical. Quando eu mostro um trabalho do mosquito num ambiente frio ou no hemisfério norte, eu tenho que explicar esse contexto. O mosquito traz o Brasil com ele.

LS: Apesar de você ter começado a pensar esse trabalho em um país na África. Mas você também levou o Brasil para lá.

VC: Total. Houve dois pontos emblemáticos para mim: a observação do comportamento desse curador totalmente paranóico com a malária e a fala de um amigo meu sobre a África que disse que: o continente recebe muitos empreendedores estrangeiros, mas só não se tornou uma região gentrificada por conta da malária. Como se o mosquito fosse um guarda-costas da identidade e da forma de vida de lá. É uma coisa tão ambígua porque o mosquito é um guardião, mas também mata a própria população. Então, o mosquito me parece mais com uma entidade de uma religião politeísta ou até o deus do Antigo Testamento, que não é bom e nem ruim, mas faz o que ele quer com você, e seu destino, que está nas mãos de um poder maior.

LS: Muito rico. E voltando um pouquinho, quando você falou que estava desenvolvendo o TabomBass para Bienal, você estava nos graves. E o mosquito é a antítese disso, né? Você cai no outro eixo, que é o agudo.

VC: É. E é um troço muito frágil.

LS: Outra frequência, literalmente.

VC: É como com a paleta de cores. Trabalhar só com vermelho é como só trabalhar com grave… Eu gosto de trabalhar com um espectro inteiro de sons e de poderes do som. Mas eu acho que os dois têm poder e eu gosto de entender o poder transformador de um certo som. O grave com certeza tem isso, ele é um modulador de massas e de grandes coletivos, de pessoas, sociedades. E, de certa forma, o som do mosquito também tem esse poder, mas vindo de um outro lugar, de outra maneira. Eu fico pensando: será que na hora em que ouço um ruído de mosquito quando estou dormindo, ele está querendo me comunicar algo? Será que ele interfere no jeito que eu vou dormir? Aquele som já me provoca milhões de gatilhos, milhões de sensações.

É um som tão pequeno que faz você se mexer tanto quanto um grave. Ele faz você pensar em 1000 coisas e se armar de uma certa forma.

Vivian Caccuri, Uníssonos (série Sonogramas). Tela de mosquiteiro, algodão, resina acrílica, barra de inox, 190 cm x 150 cm.

Cortesia Estúdio Vivian Caccuri e Galeria Millan. Foto: Julia Thompson.

LS: Eu acho que eles invadem a gente de forma parecida. É o externo ficando maior. Existe um atravessamento. Até quando a gente observa a sua expografia e as suas telas, o trabalho que já foi apoiado na parede, hoje, cada vez mais, sai da parede. Fala um pouquinho disso?

VC: A minha forma de trabalhar sempre envolve integrar o som com o visual. Por exemplo, eu tenho essa tela instalativa Skin Shield – é a instalação de um sonograma, que surgiu do questionamento sobre como pensar um sonograma que pode ficar no espaço e que ainda demonstra as ondas sonoras de onde ele foi desenhado. De modo que o mesmo som que gerou o sonograma desenhado, também estava presente no espaço. Trazer diferentes instâncias de um mesmo som começa a criar uma sensação muito específica, que era a nuvem de mosquito, que era o que eu queria.

LS: Então, você já está trabalhando com camadas e aí essas são outras camadas para além da forma. É isso?

VC: Isso. Por exemplo, maneiras de lidar com a pele das pessoas pensando na perspectiva do mosquito [risos]. Como ele sente o cheiro da pele, os feromônios… a pele é o alvo. Então, eu quis tentar tratar assim a experiência da exposição solo que estava em Portugal, na Galeria Municipal do Porto , pensando em como criar diferentes peles e diferentes focos de atração em um lugar e ainda falar da minha prática e também algo sobre o Brasil de maneira muito abstrata, sem uma palavra ou imagem muito definida do que é a experiência tropical. Eu quis falar um pouco sobre estruturas também. Para montar a instalação sonora, em vez de uma construção limpa e pragmática de cabos percorrendo o espaço, eu optei pelo “GatoNet” (instalação de rede de internet, eletricidade ou gás, sem autorização do governo), porque essa também é uma forma de organizar, só não segue a eficiência de cartilha.

LS: E que de certa forma também evoca essa invasão, essa apropriação…

VC: Sim, é algo que vem de necessidades imediatas que não podem esperar grandes formatações, o que tem muito a ver com o Brasil. A gente não tem postes aterrados, os cabos estão no ar. Eu já tinha feito isso dentro do Mac Niterói anos atrás [Água Parada, 2018]. É extremamente difícil fazer uma exposição lá dentro porque aquele monumento modernista é todo tombado, então você não tem espaço para passar fiação, o carpete é todo protegido, e você não pode fazer nada. Aí eu resolvi o problema fazendo um “GatoNet” e ficou ótimo porque meio que complicou aquele espaço que esconde tão bem todas as suas estruturas como o encanamento, as instalações.

LS: Que tem tanto a ver com o modernismo.

VC: Com parte do modernismo, né? O brutalismo é o contrário, expõe essas coisas. Mas, enfim, isso se deu por necessidade na ocasião daquela exposição. Mas quando eu levo esse elemento para Portugal ou para a Dinamarca, isso se exotiza porque não existe “GatoNet” na Europa, o que torce o jeito que eles enxergam o que é eletricidade. Por que tem um cabo saindo daqui que junta com o outro que faz assim e assado e funciona? A maior parte de tudo é cenográfico, sabe? E eu acho muito legal esse teatro.

LS: O que me leva também a pensar que há uma questão muito política no seu trabalho. Não é um ativismo de levantar bandeiras, mas é altamente político trazer essas questões culturais. E, nesse sentido, eu queria falar um pouquinho do triângulo, aquele múltiplo de vidro [Trítono Frágil ]. Como o triângulo entrou na sua obra?

VC: O triângulo foi uma coisa interessante. Ele também veio a partir de um outro trabalho para o qual eu fiz uma composição de som de mosquito com um órgão de igreja maravilhoso, na Escandinávia – tão maravilhoso que chorei quando tive que me despedir dele. Era uma conversa musical, que acabou gerando meu único vinil [A Soul Transplant] . Para essa composição, eu buscava algo que remetesse a uma espécie de ritual, sem que fosse literal, e daí veio o triângulo. Ele é um instrumento usado em orquestra, mas com uma matriz ritual egípcia, então, pedi um para a pessoa encarregada dos instrumentos. Eu tinha tantos privilégios nessa residência e deveria ter sido mais consciente deles.

LS: Essa era uma residência para criar com instrumentos musicais?

VC: Era uma residência no Lulea University of Technology para compor dentro de uma casa de concertos. Eu podia até fazer um coral ou trabalhar com um violoncelo se eu quisesse. Como trabalhar com um órgão de Igreja é uma oportunidade única, optei por ele, mas eu ainda podia pedir outros materiais e pedi um triângulo. E essa pessoa encarregada dos instrumentos teve um ataque de riso e falou: Vivian, você pegou o instrumento mais gigantesco e agora quer um triângulo? Aí expliquei que eu queria fazer uma parte na composição que é o derretimento do som do órgão e que o triângulo entraria ali. E comecei a tocar um forró no triângulo. E eles acharam o máximo porque não conheciam um ritmo como o forró. O triângulo de orquestra tem alguns andamentos, mas é visto quase como um brinquedo, um instrumento menor. E eu fiquei muito interessada nesse aspecto também.

Vivian Caccuri, Água Parada, 2018. Concreto, speakers, piano, cabos, stereo audio, dimensões variadas. Cortesia Solar dos Abacaxis. Foto: Renato Mangolin.

LS: Mas eu vejo uma relação entre o órgão, que é gigante e de metal, com a própria materialidade do metal (do triângulo) ali na sua mão, que é um pouco “GatoNet”. E de novo, voltando ao elemento do ar, das transparências, da fluidez no seu trabalho. Mas é um pouco sobre você interagir de uma forma muito mais direta, né?

VC: Sim. Quando você senta para ligar o diafragma, o órgão faz um barulho lindo que parece um suspiro. Esse órgão que eu usei era extremamente clássico, mas tinha um aparato digital nele, então, havia uma série de coisas para iniciar. Quando eu começava a tocar, eu chegava a me assustar, porque era algo tão monumental e tão distanciado do meu corpo. Era como uma ativação da arquitetura, não só do meu corpo. Muitos corpos, inclusive o do prédio. E o triângulo é o contrário.

LS: Meio marginal. Mas se a gente pensar, o triângulo e o próprio sino estão no campo do sagrado. Essa coisa do metal, de continuar reverberando no ambiente e mudar a frequência, reverberar no corpo.

VC: Sim. Enquanto no antigo Egito o triângulo era visto como um objeto ritualístico centralizador do tempo e das massas , hoje ele é a piada da orquestra [risos]. Ele é o instrumento que as crianças vão tocar. Ele é diminuído e destituído de uma importância sagrada, o que muito me interessou.

LS: E ao mesmo tempo o órgão é Deus.

VC: É. É uma nave. Então, fiz o exercício de repensar o triângulo. Se ele não tivesse perdido esse status, como seria a música? Como posso dar majestade para esse triângulo?

LS: Como alguma coisa vira nada e nada vira alguma coisa?

VC: Pois é. Eu fiz um múltiplo que seguiu um pouco desse pensamento, mas com a forma do instrumento já destituída do poder que ele tinha inicialmente. No antigo Egito, o formato dele era muito diferente desse triângulo geométrico de agora. Era um outro tipo de objeto, com um som muito parecido. Mas foi muito legal trabalhar com o triângulo. Eu fiz uma instalação grande na Pinacoteca do Estado de São Paulo [Ode ao Triângulo], que era um pendente de triângulos que podia ser tocado de uma vez só. Eu chamei vários músicos para ativar aquele lugar e dois deles fizeram uma peça para triângulo e um outro músico do Cariri fez uma leitura cultural brasileira do instrumento, um forró bem de vanguarda. Nesse pendente havia triângulos do mundo inteiro, com rugosidades diferentes e tudo. Existe um gênero musical do sul dos Estados Unidos, cajun music, que tem raízes nas colônias francesas e usa o triângulo como uma rabeca e percussão, por exemplo, e é muito parecido com o forró. Então, é incrível o triângulo ter uma identidade regional forte em diversos lugares e ver como ele se transfigurou nesses lugares.

LS: Tem uma questão tropical e diaspórica aí também. E é interessante como lugares distintos criam soluções muito análogas por terem situações que propiciam chegar ao mesmo ponto através de um objeto. Acho que isso é muito libertador também porque esvazia um pouco a narrativa do gênio, né? Às vezes é só uma resposta a um grupo de problemas que culmina em uma solução muito similar. E não necessariamente veio da Europa [risos].

Vista expositiva: Vivian Caccuri, Ode to the Triangle, 2019. Pinacoteca do Estado de São Paulo. Cortesia Estúdio Vivian Caccuri.

VC: Sim [risos]. E ter visitado o continente africano e ter entendido mais sobre vários gêneros musicais locais …A indústria musical na Nigéria é inacreditável. A de Gana é menor, mas também é forte. Isso me ajudou a entender como nós brasileiros temos preciosismo. Por exemplo, conversei sobre o berimbau com uma pessoa de lá que me falou que odiava o berimbau. Ele disse: “ Poxa,vocês têm o berimbau há sei lá quantos séculos e nunca tiveram ideia de colocar uma outra corda, afinar, ou fazer algo diferente, enquanto aqui a gente faz instrumentos novos todos os dias, com lata, com cabaça, com fio de pescador, com peles de animal e com objetos eletrônicos”. E, é verdade. A gente tem tanto medo de perder essas raízes que a gente congela os objetos num estado imutável, consagrado, sagrado. A gente tem medo daquilo se perder. É uma mentalidade muito diferente.

LS: Mas também acho que é uma cultura de fazer com pouco. E é quase um milagre você fazer uma inovação num instrumento que oferece tão pouco, né?

VC: Mas não é só o instrumento, existe toda uma cultura em volta do berimbau. A presença daquele objeto define uma cultura e, no Brasil, vira identidade nacional. E o que é interessante nos instrumentos musicais que eu vi em Gana é que mesmo os novos instrumentos que foram inventados ali rapidamente ou repensados pelos músicos também podem ter esse poder nacional. Não precisa ser sagrado para ter esse poder.

LS: Uma coisa mais dinâmica. Talvez o xis da questão seja o nosso lado português, que é mais conservador.

VC: Canônico até. Mas tem também onipresença da língua portuguesa. Eles falam mais de dez línguas diferentes em Gana, o que torna tudo mais dinâmico , porque cada povo, cada etnia, tem suas matrizes e com isso as coisas se chocam.

LS: E as pessoas falam mais de uma língua. A gente começou falando do meu pai peruano, minha mãe brasileira, então, lá também deve haver pessoas cujos pais e avós falam dialetos diferentes. Isso é sempre enriquecedor porque você vê a mesma coisa sob muitos pontos de vista através da linguagem. Quando penso no verbo estar, que não existe em inglês, mas existe no subjuntivo das línguas latinas… Tudo isso possibilita um pensamento específico nessa estrutura. Se você não tem a estrutura, como é que desenvolve esse tipo de pensamento? É muito difícil.

VC: Pois é.

LS: Vivian, eu acompanho seu trabalho há muitos anos e vejo que você sempre tem muitas coisas acontecendo em muitas localidades ao mesmo tempo. O que está acontecendo atualmente no mundo da Vivian Caccuri?

VC: Acabei de fechar uma exposição Siluetas Sobre Maleza no Jumex, no México, e outra no Porto Febre da Selva Elétrica, em Portugal. Tem um sonograma na Rússia, no VAC Foundation. Tem a Mosquito Shrine, que é desses grandes bordados, em Londres, na Wellcome Collection e ainda uma exposição para abrir em breve no Moca Tucson, no Arizona, nos EUA, com uma instalação sonora, uma residência e exposição individual no Mattress Factory na Pensilvânia, além de dois desenhos meus de carvão na Victoria Miro, em Veneza.

LS: Muita coisa, uau! E há alguma exposição solo planejada para abrir em galeria este ano?

VC: Sim! Em setembro, na A Gentil Carioca.

LS: Ano cheio [risos]! Obrigada, Vivian. Foi um prazer conversar com você.

VC: Obrigada a você, Lu! Sempre ótimo te receber.

Cortesia Estúdio Vivian Caccuri.

Para saber mais sobre o trabalho de Vivian Caccuri: @viviancaccuri // www.viviancaccuri.com

Lu Solano: @lusolano_

Para saber mais sobre Art In Brackets: @artinbrackets

Cortesia Estúdio Vivian Caccuri.