Chiara Banfi: Vamos nessa?

Gustavo Prado: Vamos nessa! Vamos começar agradecendo a nossa anfitriã?

Estamos conversando hoje, a convite da Art Dialogues, da nossa querida amiga Anita [Goes] , que está lá em Nova York publicando essa revista linda. Eu estou aqui no Rio [de Janeiro] e você, na Itália neste momento.

CB: Pois é, visitando a família.

GP: E esta conversa surgiu um pouco a favor de um reencontro. A gente não se via há mais de 20 anos, né?

CB: Sim. Desde o Rumos [programa de artes do Itaú Cultural]. Início de carreira e início de história com a arte.

GP: É bonito isso, passar tanto tempo longe de alguém e encontrar vestígios da pessoa que você conheceu, no trabalho que ela está fazendo agora, sabe? E também descobrir aos poucos como o trabalho que ela tem feito agora se conecta com o que ela tem pensado e vivido. Nessa conversa, a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar nisso. Eu já tinha curiosidade sobre o seu trabalho naquele momento, do Rumos, e quero saber mais sobre as coisas que aconteceram durante esse período em que não nos encontramos, mas principalmente sobre o que está acontecendo agora, suas investigações, que têm gerado trabalhos tão bonitos. Mas a primeira pergunta, tem a ver com as suas mãos. Apesar do seu trabalho, naquele momento, ter uma presença instalativa de conversa com a arquitetura, como no caso daquela obra tão bonita que você fez na fachada da Fundação Cartier, na França, e no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, você alcançava essa escala, mas sempre mantinha no trabalho a memória das suas mãos, como se seus desenhos fossem suas mãos percorrendo os espaços. E depois de um longo período em que você usou repertórios de fabricação ou construção que dependiam de outras pessoas, como os luthiers para fazer um instrumento e uma fábrica que produz vinis, ao que me parece você está agora mergulhando de volta na presença do seu corpo, né?

CB: É engraçado, na fase em que eu usava a tesoura para fazer os desenhos na parede, tive tendinite. E agora estou com tendinite de novo. Mas, no início, quando eu fazia esses trabalhos com recortes, meu desejo era desenhar o som visualmente percorrendo o espaço, eu queria tentar fazer uma tradução de como o som ocupa um espaço.

GP: A acústica de um espaço.

CB: Isso. Quando eu estava na faculdade, eu ficava fazendo uns sons contra a parede, bem de pertinho.

GP: Lá na FAAP [Fundação Armando Álvares Penteado]? Como eram esses sons?

CB: É, eu cheguei a fazer uma performance lá. Era uma exploração sonora, não era nada melódico. Eu procurava levar o som para partes diferentes do corpo e aí depois passar para fora do corpo para o espaço arquitetônico.

GP: Você se lembra como eram esses sons?

CB: Super! Na época eu fazia aula com a Madalena Bernardes, uma cantora incrível de São Paulo. E as aulas dela eram uma loucura porque você ficava tentando fazer o som em espiral, depois você lançava o som para o dedinho do pé, tentava imaginar o som indo por trás da garganta ou o cérebro mandando o som para a frente da testa. Esses eram exercícios de alcance sonoro. Era uma pesquisa muito legal.

GP: Então, tinha um passeio do som pelo corpo?

CB: Isso, pelo corpo físico e pelo campo energético também. Então, ela falava: se você quer mandar o som pro final da sala, manda ele por trás da garganta, passando por trás do crânio e lança ele a partir do topo da cabeça. E quando você faz essa visualização do som, o alcance é muito maior. Eu ficava brincando com a arquitetura do espaço, fazendo exercícios. E a ideia era o exercício ser contínuo, sem interrupção, em cima de uma fluidez mesmo.

Chiara Banfi, J’en Rêve Fundação Cartier, Paris, 2005. Cortesia da artista.

GP: Mas a descrição dessa cena dentro do estúdio, de fazer um som contra a parede, isso quer dizer que você se aproximava de lugares do estúdio?

CB: Não, eu nem tinha estúdio ou ateliê na época. Eu precisava de paredes. E parecia a maluca da parede, porque eu ia na casa de amigos com o vinil na bolsa e saía perguntando: posso aqui? Isso foi bem no início da minha relação com a Vermelho [Galeria]. Eu ia lá só para fazer exercícios com som na cozinha, antes mesmo da exposição. E aí, como o trabalho percorria o espaço, subiu e bateu no teto. Aí o Edu [Brandão] falou para eu ver onde saía e saía dentro da biblioteca. Então, fiz toda a parte da biblioteca, e o som desceu, e com isso eu entrei nas bordas da galeria.

GP: Mas antes de ter acesso a paredes…

CB: Era caderno.

GP: É curioso você trazer o olhar do outro de novo, porque pensando na manualidade, eu achei que o exercício de recortar sozinha implicava em solidão. Mas o outro também está ali, quando você negocia com o outro os espaços onde esses trabalhos vão estar. Isso de cantar próximo às paredes e imaginar o passeio que o som faz por um espaço me lembrou os exercícios que o Matthew Barney fazia no estúdio, em que ele desenhava criando aparelhos de ginástica. Por exemplo, ele saltava sobre um trampolim e tentava fazer o lápis alcançar um canto do estúdio. É como se o som fosse esse lápis, só que você vai com a voz e o recorte da tesoura.

CB: É, eu ficava fazendo ruídos mais investigatórios, não era melódico, era mais uma exploração da capacidade sonora da voz, sem que ela necessariamente fosse uma canção, sabe?

GP: Para além do que seria um exercício comum de um artista que lida com instalação, olhar para uma arquitetura e tentar pensar que tipo de intervenção poderia transformar a experiência espacial desse lugar, no seu processo, você escutava o lugar antes de começar a ocupá-lo visualmente?

CB: Talvez mais do que isso. Havia uma relação de escuta, mas a sensação que tenho é que era mais como resposta porque quando eu fazia um som, eu estava esperando um retorno dele, sabe? A relação com a expressão sonora e a reação que o espaço tinha. Mas era uma fase em que eu andava pela faculdade e não parava de cantar, era uma loucura [risos]. Eu estava sempre emitindo som, então, eu acho que o desenho entrava para organizar um pouco esse campo sonoro ao trazê-lo para o campo visual.

GP: É como se você o fizesse durar um pouco mais.

CB: Exato.

GP: Mesmo que os vinis frequentemente fiquem no espaço, ainda assim tem um fator temporário. Você estava falando dessa intervenção lá na Vermelho. Ela durou um tempo, mas depois foi desfeita, né?

CB: Sim, mas ficou uns meses, sabia? Não a intervenção que entrou para a exposição, mas a da biblioteca ficou lá um tempão. E era muito legal, porque como o trabalho era vinil adesivo, que era perecível, dava menos medo porque eu sabia que não duraria para sempre, tinha uma fluidez. Era como se fosse um caderno. Volta e meia era só um pedacinho – o banheiro de alguém, um vidro ou janelas. Foi através das janelas que entrou a cor, pela sobreposição e transparência que a luz trazia. E aí sempre tinha uma relação com a natureza também. Acho que era um trançado entre natureza, canto e música. E as cores entraram como um paisagismo ou um jardim.

Chiara Banfi, Viga Mestra, 2004. Vinil adesivo e madeira sobre parede, dimensão variada. Primeira individual na vermelho. Cortesia da artista.

GP: Tem o aspecto de planta mesmo.

CB: Sim, tem o aspecto de uma trepadeira.

GP: E se fosse para musicar, seria quase impossível, né? Porque seria um som emitido que não se interrompe, mas se trança em outro. E você tentar emitir isso com uma clarineta, por exemplo, não há pulmão que consiga [risos].

CB: É, tem as pausas [risos]!

GP: Os silêncios passam a fazer parte do seu trabalho de forma mais presente também. Mas essa memória de formas orgânicas…você tinha, naquele momento, um olhar consciente também para a natureza ou foi quando já estava fazendo esse trabalho que se deu conta dessa relação?

CB: Acho que veio junto. Até porque os primeiros vinis que eu usei eram aqueles bem toscos, que imitam madeira, que a gente usava para forrar gavetas. Então, já existia o desejo da textura de madeira. Aliás, teve uma época em que fiz umas fotos de textura, geralmente, de água ou folha, e imprimi em papel fotográfico adesivado. Então, isso também entrou em algumas instalações.

GP: Paralelo a essa série do vinil?

CB: Junto. Eu fazia o vinil e aí tinha o que eu chamava de “explosões”, que eram momentos em que havia um excesso, e nesses encontros entravam também essas texturas. Às vezes era uma série de fotos de água ou de texturas de plantas.

GP: Interessante. A sensação que eu tenho é que depois disso há uma quebra muito forte para um campo urbano da cultura, quase tecnológico. Quer dizer, os instrumentos, os discos, até mesmo design.

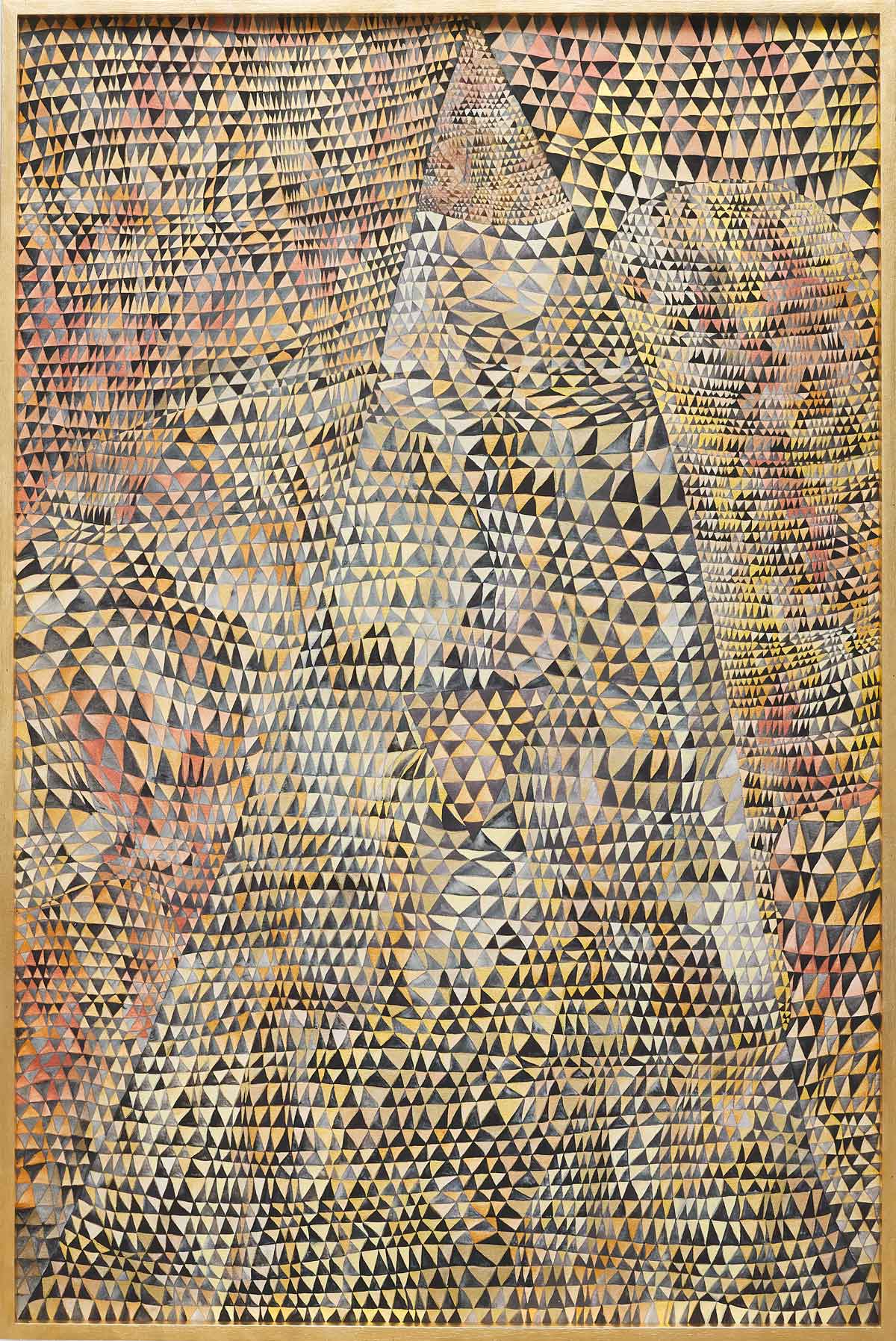

CB: Isso se deu muito pelo convívio de estúdio, quando me mudei para o Rio de Janeiro. Eu não tive um ateliê por muito tempo, então, ficava no estúdio do meu ex-parceiro, convivendo muito com os instrumentos e equipamentos analógicos. Os instrumentos antigos, e vários aparatos e objetos da música em geral, eram tão belos. Havia um cuidado estético nesses objetos técnicos. Então, por exemplo, na série Sunburst [ANO], eu ficava olhando para aqueles instrumentos todos enfileirados, cada um com uma pintura, com uma escolha…

GP: Você diz as costas dos instrumentos ou a parte das cordas?

CB: As duas partes. Porque o sunburst [estilo de acabamento de instrumentos musicais] tem uma certa cafonice nessa coisa do degradê do preto para o laranja para o amarelo.

GP: O sunburst é uma forma de pintar a madeira no instrumento?

CB: Exato. O sunburst mais antigo, se não me engano, era um silverburst com um degradê de preto para cinza, num Rickenbacker dos anos 1940… uma coisa linda. Há sempre esse cuidado de você poder ver o veio da madeira. E, geralmente é feito com madeiras do hemisfério norte, porque elas toleram melhor mudanças de temperatura. E o instrumento tem uma relação com o nosso corpo: corpo, braço, mão. Então, no meu trabalho Sunburst, eu fui subtraindo todos os detalhes para deixar só o corpo. Esse estilo de acabamento usa uma laca brilhante, eu trabalhei com a proporção do corpo de modo que a gente pudesse se ver refletido na pintura do instrumento, como se fossem em portais. Acho que fiz por volta de 33 pinturas. Algumas são clássicas, outras eu acabei achando ao longo da pesquisa. Foi um processo muito legal. Eu trabalhei com o Celso, ele pintava instrumentos para um luthier no Rio. Ele trabalhava num campo em torno de 30 centímetros e eu ampliei isso para ter relação com o nosso corpo, então, a gente montou uma cabine para ele e ele foi desenvolvendo a técnica para fazer um campo maior e tal. Mas, realmente, como você falou, eu saí de uma relação muito mais orgânica e abstrata para entrar muito mais na indústria, no que fazia o som.

Chiara Banfi, Les Paul, the Sunburst Series, 2012/13. Madeira ash, tinta PU, laca, 160 x 110 x 7 cm. Cortesia da artista.

GP: Tem um texto bonito do Nicolas Bourriaud em que ele fala da arte como exercício de pós-produção e é muito legal como o seu trabalho se aproxima disso nessa fase, lidando com a memória que temos de determinados elementos da cultura e aí recombinando ou mudando isso de lugar. Você pega a visualidade do campo da música, o aspecto mais material dela, e transfere para o campo da arte. É a escala de uma pintura com a linguagem e a madeira do sunburst. Então, é a pós-produção como uma edição, que equivale à coisa do sampler ou à edição de um vídeo ou inserção de um efeito especial. Você está falando de um repertório com o qual as pessoas já estão familiarizadas, então o trabalho do artista é fazer novas combinações, e não revelar algo do zero. Não é um salto tão radical. É mais sobre uma nova associação que ainda não foi feita. Eu tenho a sensação que você vai em busca dessas associações, frequentemente justapondo e combinando coisas meio contraditórias. Da mesma forma que existe uma certa contradição em você pegar um vinil de recorte que é uma coisa feita de petróleo, de plástico, e fazer uma planta com isso. Ou ao tentar fazer algo muito efêmero, como o som, permanecer ou durar um pouco mais de tempo. Você percorre com os olhos o percurso que a planta faria para crescer naquele lugar. E nisso tem um choque de tempos, né? Eu acho muito forte quando você começa a fazer a combinação das pedras com as cordas justamente por isso.

CB: Isso foi muito legal. Nessa época eu estava pesquisando os sintetizadores, começando pelos mais antigos. Eu tenho um tio-primo que foi assistente do [Don] Buchla, em Berkeley, que criou sintetizadores na mesma epoca que o Moog.Eu acho esses objetos lindos… Alguns eram enormes, com aqueles cabos de ligação de um para outro que permitem a criação de sons e texturas. Com o sintetizador, eu acho que entrou um azedinho, não é aquela coisa melódica… dá até para fazer um paralelo, por exemplo, com o som dos planetas que a NASA disponibiliza. Você já ouviu isso?

GP: Não!

CB: é uma loucura! O som de Saturno… uau! Vênus é incrível. Eles captam o som e fazem com que ele se torne audível para nós porque não temos a capacidade de ouvir esse alcance naturalmente. E eu acho que o sintetizador é muito parecido com esses ruídos que o universo faz. E aí eu cheguei nas pedras ao estudar os toca-discos, porque existe um pedaço de cristal na agulha do toca-discos. Hoje em dia eles fazem sinteticamente, mas tem quartzo. A gente acha que se afasta da natureza, mas mesmo nas coisas mais tecnológicas, que nos distanciam do tempo ou da natureza, tem materiais que vêm da natureza. Nos primeiros trabalhos que fiz com cabos e pedras usei quartzo plugado a um cabo de RCA, que são os cabos usados nos sintetizadores. E foi aí que começou a entrar um pouco a presença do silêncio, porque embora aquela pedra emitisse um som, ele era inaudível. Tudo tem som porque tudo tem frequência e existem jeitos de cientificamente conseguir extrair qual seria a frequência ou o som de um objeto. Então, no início, eu comecei a plugar pedras, que não se encontram juntas na natureza, para criar um diálogo entre, por exemplo, um quartzo da Bahia com a obsidiana, que é uma pedra vulcânica do México. A lava bate na água e ela petrifica, vira tipo um vidro. Então, são criadas essas conversas silenciosas – silenciosas para nós. Mas a ideia era criar uma conversa, um diálogo, uma canção, uma poesia.

GP: Acho que isso, Bourriaud não consideraria. Porque ele fala o tempo todo de associações feitas no campo da cultura e de uma memória que temos de coisas feitas por pessoas. E você está falando sobre a comunicação entre as pedras e uma associação entre pedras. E é claro que é necessário uma pessoa para fazer esse esforço, mas imaginar a possibilidade de diálogo entre as pedras é… acho que tem muito disso na arte – ampliar uma experiência ou imaginar uma experiência que ainda não foi acessada. Como é o som que eu não consigo ouvir? Por outro lado, você está fazendo isso ao usar nossa memória de equipamentos. Você está usando um cabo que pluga uma guitarra num amplificador, é isso?

CB: Eu usei bastante esse cabo, P10, mas no início eu usei mais o RCA, que é o que se usa em sintetizador. Teve um trabalho chamado A Escala de Mohs, 2015, que é a escala que se usa para medir desde a pedra mais maleável, o giz, à pedra mais forte que é o diamante. É uma escala de dureza, de resistência. E eu trabalhei com diferentes quartzos, do mais claro, que é uma espécie de transparente translúcido, ao quartzo preto escuro, plugando um no outro. Esse é um trabalho que eu adoro. E, nesse caso, não trabalhei uma escala de resistência, mas de cor.

Chiara Banfi, Escala de Mohs, 2015. Madeira de imbuia, cristais de quartzo e cabos RCA, 160 x 300 x 30 cm. Cortesia da artista.

GP: E existe um frequente interesse em catalogar ou classificar, né? Você usa a coisa da moldura, do frame, do grid para fazer essas catalogações. Mesmo quando você faz o trabalho da pedra com os riscos pretos… que, aliás, vendo as imagens, eu imaginei o tempo todo que fossem intervenções suas, mas elas já vêm da natureza assim com aquela geometria e qualidade gráfica. É muito espantoso isso.

CB: Temos uma ideia de que a exatidão é própria do humano, mas existe muita linha reta na natureza. É bizarro. Tem uma pedra que chama perita cúbica que é um cubo perfeito com os cantos em 90 graus. É uma loucura. Quando eu encontrei essas linhas nessa turmalina negra incrustada no quartzo branco, achei maravilhoso. Aí entrei nessa de ficar garimpando pedras. Eu não sei ler partitura, mas o símbolo de pausa é um traço preto. Quando vi essas pedras, numa loja, eu só enxergava a pausa… é o símbolo daquele instante de silêncio que constrói toda a possibilidade da música. Eu vi a natureza criando isso, sabe?

GP: Demais. E existe mesmo esse interesse por encontrar uma espécie de ordem por trás de algo que se manifesta de forma mais intuitiva, né? Então, o recorte do vinil encontra a arquitetura, que é geometria. A pedra se organiza na parede como grid. A coleção e catalogação de discos e as passagens de cor entre os discos e a coleção de capas que se relacionam…

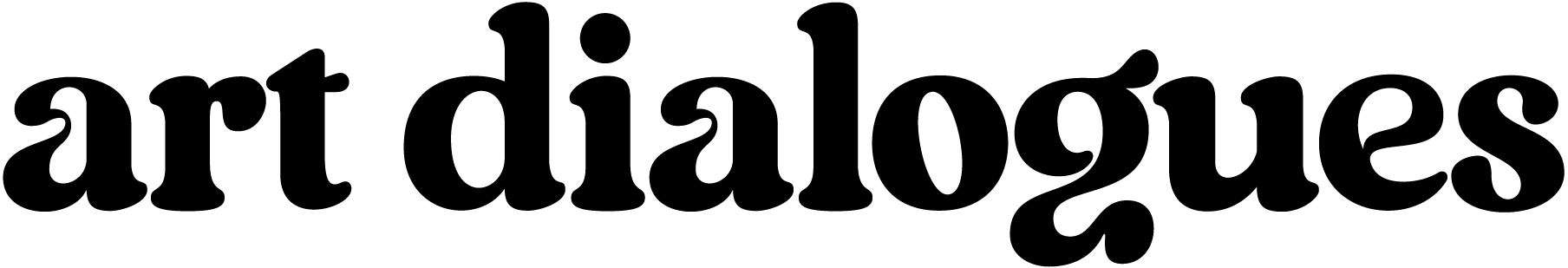

CB: Existe um interesse por organização, sim. Essa do disco foi algo curioso. Eu passei um ano ou um pouco mais, colecionando os envelopes. Organizei a coleção do Kassin [Kamal] e, assim, todo disco tinha um envelope que, vazio ou com informações sobre a indústria, nunca era sobre o artista. Alguns eram muito legais, com direções para você mandar o mesmo envelope de volta para a gravadora como num sorteio e se você fosse selecionado, ganhava um passeio de limousine ouvindo os discos [risos].

GP: Muito legal [risos].

CB: Eu achei dois desses. E aí quando eu fiz isso na casa do Edu [Brandão] e do Jan [Fjeld], eu achei dois envelopes com desenhos do Leonilson, com a escrita do Leonilson. Uma frase era “No No Yes Please”, que foi o título da minha exposição. E, imagina, eram discos que estavam guardados e tal. Então, foi uma troca com as pessoas que tinham essas coleções. Quando eu fiz esse trabalho, lá por 2010, 2011, e comecei esse garimpo, os papéis e envelopes antigos já tinham amarelado, então, tinha esse registro do tempo. O vinil ainda estava em baixa naquele período, não tinha feito esse comeback. Eu cheguei a encontrar uma fábrica nos Estados Unidos para fazer um LP de 180 gramas super barato e não tinha lista de espera, nada. Quando eu fui refazer, em 2013, já havia uma lista de espera. Então, peguei o começo desse retorno da produção de discos. Enfim, aí fiquei com uns 300, 400 envelopes e essa foi a parte legal da catalogação. Como a maioria das coleções era no Brasil, consegui ver as gravadoras que entraram com força em tal período e como existia um apoio de uma indústria que acabou.

GP: A história dessa indústria no Brasil.

CB: É! E quem fez o texto da minha exposição, na Silvia Cintra (Galeria), foi o André Midani.

GP: Ah, que máximo!

CB: Na verdade, ele fez uma carta para mim, uma coisa linda. Quando ele veio ao Brasil, chegou a montar uma gravadora que chamava Imperial. E eu achei dois discos da Imperial com o adesivo e fiz um díptico para ele.

Chiara Banfi, Discos Vazios, 2012. 210 x 140 cm [cada]. Cortesia da artista.

GP: Falando do seu encontro com o Midani, a coleção do Kassin, e você falou muitas vezes do Edu… e também te ouvindo falar sobre o processo de fabricação dos discos e isso ser uma memória que está se perdendo, me faz pensar que há também um esforço de guardar, de fazer permanecer ou de pelo menos colocar o que permanece em confronto com o que some e é impermanente. E eu me lembro da história da gravação de Aquarela do Brasil, da Elza [Soares], que você testemunhou. E queria muito que você contasse um pouquinho dessa história e o trabalho que surgiu disso.

CB: Ai! foi um presente! O Gilles Peterson veio ao Brasil fazer um disco de músicas brasileiras com o Kassin e eu tive a sorte de poder assistir a Elza gravando Aquarela do Brasil, em 2012, na Companhia dos Técnicos, um estúdio super clássico do Rio. Foi muito incrível. Ela fez três takes e no último ela quebrou um pouco. Tinha uma fragilidade na voz dela, ela deu uma chorada.

GP: Mas essa faixa não foi usada no disco, foi?

CB: Então, eu sabia que essa faixa não seria usada. A gravação desse instante foi só com a voz dela e um violão de base, porque depois o Gilles ia colocar todas as outras coisas. Aí eu pedi para ele, pelo amor de Deus, me dar essa faixa. E depois fiquei pensando em todas as faixas de todos esses artistas que em algum momento desafinam ou cometem erros que expõem uma fragilidade ou emoção… são faixas que ninguém nunca vai ouvir e que vão ficar arquivadas num HD do produtor. Então, eu pedi a faixa e queria fazer algo com essa voz em acapella, mas o violão de base vazou no microfone de voz e não dava para limpar e deixar só a voz. Ainda não existia essa tecnologia e eu acabei engavetando o projeto. Na pandemia, quando o Kassin estava trabalhando no disco do Wilson das Neves, que tinha acabado de falecer, ele usou um plug-in para conseguir a voz limpa. Era só apertar um botão e pronto. E aí eu logo pensei na faixa do disco da Elza.

GP: Aí você achou a maneira de separar o violão de base, da gravação.

CB Exato. Aí eu limpei a faixa e ficou perfeita, então, eu liguei pro Gilles para pedir essa liberação e mandei para a Elza, para que ela liberasse o uso da voz dela. Ela adorou a ideia do projeto e eu fiz todo o processo que você faz para lançar um disco.

GP: Ela adorou você ter um trabalho que registrasse ela se emocionando, com a voz falhando.

CB: Exatamente! Ela entendeu. Durante a pandemia, eu estava vivendo na serra, no Rio de Janeiro, e eu tenho um amigo, o Pepê, que tem uma fábrica de discos em Petrópolis, a Rocinante. Ele foi incrível e me deixou usar a fábrica por um dia e deixou um monte de retalhos de vinil separados por cor para mim. Então, eu fiz um disco onde de um lado tinha a voz da Elza e o do outro tinha um vazio. E quando a bolacha transparente saía quentinha, e no forninho do lado eu estava derretendo os retalhos para trabalhar as cores, e tinha uns 7 segundos para colocar cor na bolacha antes da prensa fechar. Fiz uma tiragem de 100 discos, cada um com uma pintura diferente, lembrando uma aquarela. Montei esse trabalho intitulado Elza e a exposição, Take Três – porque esse era o terceiro take daquela gravação. A Elza faleceu no dia seguinte da produção dos discos. Quando eu saí da fábrica, liguei para o produtor dela mas ele não atendeu. Acordei na manhã seguinte com o Edu me ligando, contando que ela tinha acabado de falecer. Ela não chegou a ver o trabalho pronto.

GP: Nossa! que coisa. Alguém da família tem o trabalho?

CB: A Vanessa [Soares, neta de Elza]. Na verdade, eu ainda preciso entregar para ela, a gente está para se encontrar. Mas ela veio na minha exposição no Rio.

Caixa de madeira com tampo de acrílico e um disco, 37 x 48 x 7 cm. Cortesia da artista.

GP: Como é próprio do seu trabalho, você também encontrou uma forma de enquadrar o disco, né?

CB: Sim, eu fiz uma caixa de acrílico com uma base de madeira, em tamanho proporcional ao de um toca-discos, em que você consegue posicionar o disco dentro. Ele funciona tanto na parede ou sobre uma mesa e você consegue abrir a tampa quando quiser ouvir o disco. E ele é bem craquelado porque a temperatura da bolacha não era exatamente a mesma das cores, então tem umas bolhas e ele tem aquele barulhinho gostoso de disco antigo meio sujinho, sabe?

GP: Com a própria imperfeição da gravação. E trazendo a conversa para o seu momento atual de trabalho, me parece que você se distancia um pouco dessas parcerias. Você sempre teve e ainda tem um aspecto muito bonito, que no zen a gente chama de beginner’s mind… o artista curioso, não especialista, mas que colabora com especialistas. Quando você é o aprendiz curioso, tem um mundo imenso de possibilidades. Quando você é o especialista, as possibilidades se reduzem. Ao que me parece, você ultimamente tem mergulhado ainda mais em aprendizagem, em descoberta. voltou a dar ênfase ao gesto das suas mãos, e conforme eu mencionei lá no começo, tenho a sensação que você está se distanciando um pouco desse diálogo com esses especialistas. A cantora, o fabricante de discos, o luthier. Existe uma conversa maior com você mesma agora.

CB: Sim.

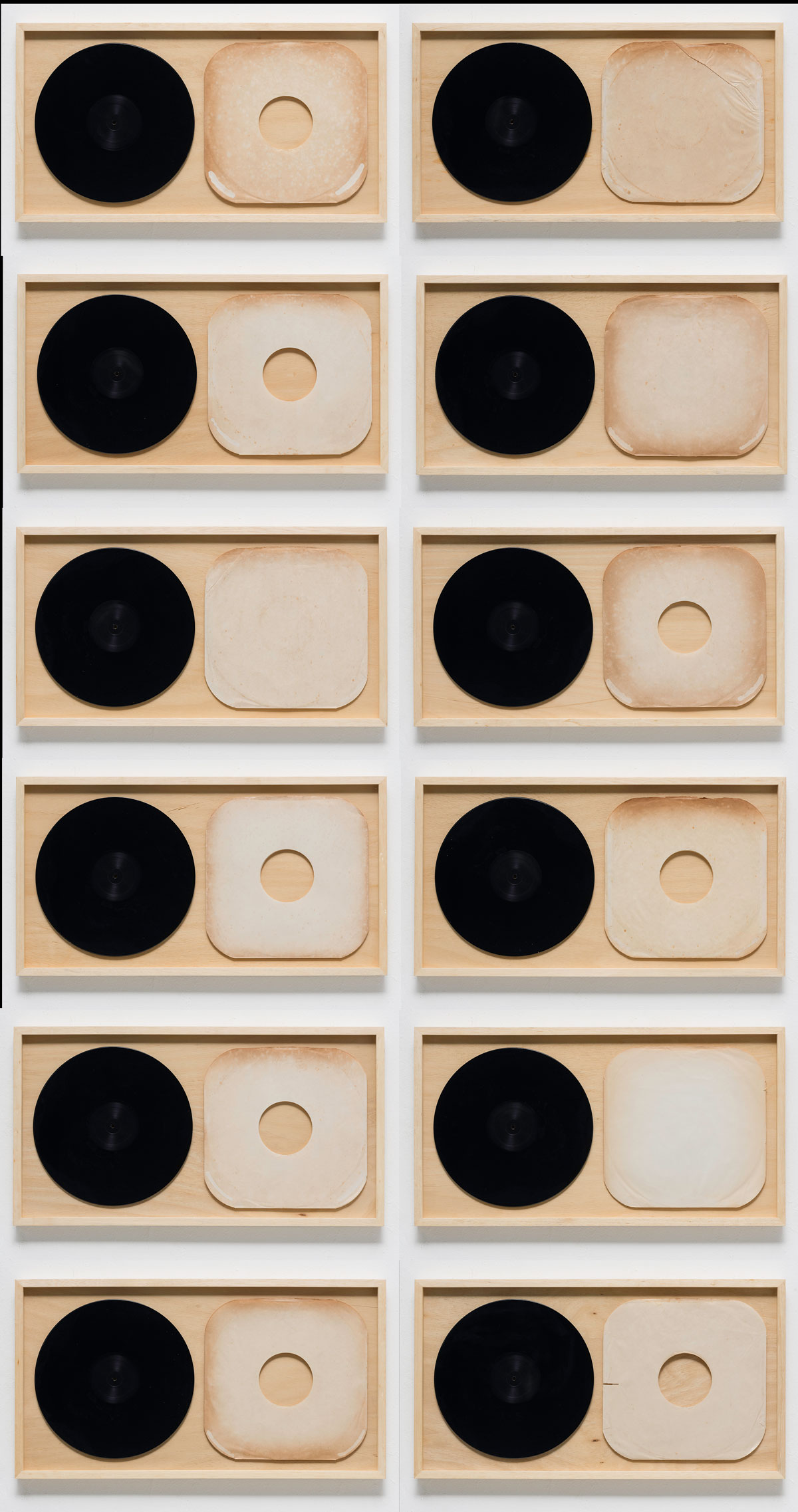

GP: Você está construindo essas imagens imensas, que são redes ou teias que quando preenchidas formam triângulos, e isso está sendo acompanhado também por uma série de vídeos da água. E os vídeos apontam para uma geometria que você encontra na água, o que é muito louco [risos]. Isso quer dizer que a água passa a conter geometrias quando vibra, quando se afunila ou passa por momentos de tensão, e tal. Então, você tem feito essas aquarelas imensas e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o processo de descobrir esse trabalho. Como é que isso se deu? Que momento novo é esse?

CB: As fases que eu atravesso me lembram o que eu fazia no vinil de parede: tem hora que fica fininho, pequenininho, contido, e tem hora em que tudo se expande. Esses momentos em que a coisa afunila, é quando eu vou para o meu caderno.

GP: Os cadernos de lá atrás?

CB: Tenho caderno em todas as fases. É como se eu fechasse um pouco o campo de visão e me voltasse para o pequeno, talvez para dar uma organizada interna, não sei. Quando comecei a trabalhar com essas aquarelas, comecei a estudar geometria. A música é extremamente matemática, e, obviamente, a geometria também. E eu me vi desejando fazer as formas da geometria sagrada, mas é preciso uma construção exata para desenvolver as formas mais complexas da geometria. Eu não quis chegar nesse lugar da régua, da exatidão, e fiquei na forma. O triângulo é a primeira forma na geometria, então comecei a exercitar essa forma no caderno. Era algo novo para mim, mas tinha o desejo de repetição. A partir do momento em que você repete algo, existe um ritmo e se há ritmo, há melodia, há música. Acho que esse foi mais um jeito de eu traduzir um campo sonoro a partir de uma forma visual. Ainda mais quando você entra com as cores. Eu sinto que, como você falou, existe uma distância dessa parte mais industrializada da música ou que remete diretamente à feitura musical, mas sinto que é também uma conversa mais direta com o vinil adesivo, porque é uma abstração. É um gesto que gera uma melodia.

Chiara Banfi, Triads series, 2025. Aquarela sobre papel 100% algodão, 240 X 160 cm. Cortesia da artista.

GP: Há quanto tempo você começou esse trabalho novo?

CB: Há uma ano e meio mais ou menos. E eu acho que a coisa do grid tem relação com uma necessidade de reorganizar e isso faz um paralelo com o meu momento de vida. É um reinício. Vamos começar de novo, montar um novo setup, um novo grid.

GP: E talvez tenha uma espécie de transformação do ponto central de pesquisa, de interesse, que vai do campo da cultura para o da espiritualidade. Uma investigação do que é difícil de ver e, no entanto, está presente, como falamos do som das pedras. No zen budismo fala-se sobre o som da palma que é feito com uma das mãos.

CB: Lindo isso! Quando eu medito e consigo entrar em campo em distâncias mais profundas, os triângulos aparecem para mim. E eles não são estáticos. É como um grid de triângulos em movimento, ora eles são maiores, ora menores. É extremamente visual. E é sempre o triângulo.

GP: É a experiência de visualização num estágio da meditação. Vamos falar um pouco disso? Porque isso se aproxima da abstração. Há vários artistas que encontraram na abstração uma espécie de canal de comunicação com um outro plano. Existe a experiência do Jung construindo mandalas, num momento parecido com o que você descreve, que é um momento de transformação pessoal, em que ele fazia e desfazia mandalas e foi se reorganizando como pessoa.

CB: Eu acho que é bem parecido com isso mesmo.

GP: A gente tem falado muito sobre a Hilma af Klint, que é a origem da abstração, e que via as formas que se manifestavam para ela, essa coisa das mandalas, como uma experiência quase mediúnica. Como se ela recebesse essas mensagens. Isso está no campo da música também. A gente fala o tempo todo do [Gilberto] Gil e fala pouco sobre a dimensão da experiência da espiritualidade do Gil e como isso está presente na música, nas letras dele, na pessoa que ele é. É algo um pouco secreto ou privado na experiência dos artistas e, no entretanto, muito presente. Pense na Louise Bourgeois, no Kandinsky… como você enxerga a sua caminhada dentro desse novo trabalho, considerando sua experiência de espiritualidade também?

CB: Eu sinto que em várias instâncias, em várias séries, em várias fases, sempre que eu trazia algo sobre o silêncio era porque existia o desejo de ruptura de um diálogo interno, que é o que a meditação é para mim: um exercício em que o pensamento vai para o pano de fundo e outro algo toma a tela mental da frente. E esse algo aparece para mim como geometria visual, como um universo com muita cor e uma outra beleza. Eu sinto que consigo chegar a esses lugares não só pela meditação, mas pela repetição também. Por isso a pintura dos triângulos começou muito mais no meu caderno. Os triângulos estão lá e hoje tem virado grids e algo maior porque a repetição do exercício gera uma espécie de estado de transe que abre um canal para um outro campo de informação.

GP: E você tem chamado esses trabalhos de Portais, né?

CB: Sim, chamo os grandes de Portais. E tenho feito relações com artistas ou pessoas na nossa história que tiveram uma relação com esse outro campo, tipo o Walter Russell, que é um cara fascinante, o próprio Nikola Tesla, a Hilma af Klint, que não foram tão compreendidos na época. Não existiu uma abertura para eles exercerem esse conhecimento por conta da exatidão e da verdade que a ciência sempre pediu. O racional pede evidências. Mas existe um outro campo de informação que chega para você de um outro jeito – você sente -, e que você acessa a partir do momento em que consegue silenciar o restante. Quando você vai amaciando esse lugar do racional, da verdade, tem-se acesso a um outro universo.

GP: É o que o Gil chamaria de mistério. Mistério sempre há de pintar por aí.

CB: Sim [risos].

Chiara Banfi, Eternal Instant da série Portais, 2025. Aquarela sobre papel de algodão, 120 x 80 cm. Cortesia da artista.

GP: É engraçado porque, até pela presença da Nise da Silveira – uma pessoa muito marcante no imaginário brasileiro, na arte e na psicanálise -, existe uma aceitação da ideia de que as imagens são um caminho para você acessar o inconsciente e que elas vêm de dentro. Mas a perspectiva de que elas possam vir de fora parece um grande tabu.

CB: Ainda mais porque é um fora que é dentro, que você só encontra dentro.

GP: Mas esse choque é o próprio exercício da arte porque você depende de um corpo presente agindo sobre uma matéria também presente – uma água que seca no papel, um pigmento que constrói uma cor – para ter uma experiência

transcendental. É uma vontade de olhar de fora alguma coisa que está dentro, né?

CB: Ou de traduzir.

GP: É como você faz para olhar para uma emoção. Acho que a Nise da Silveira teve um insight muito poderoso sobre isso porque a gente tem muita confiança na linguagem como o veículo para o acesso da verdade de uma experiência profunda das coisas. E, eu fico falando do Zen o tempo todo agora, né [risos]? É a experiência e as ferramentas que eu tenho. Mas é como aquele texto do mestre que diz que em vez de olhar para a lua, é para olhar para o dedo que aponta. E ainda completa: você não tem que olhar para a lua, você tem que se tornar a lua. Como é a experiência de se tornar a lua? Só na poesia, só na arte… então, não é sobre pintar a água com triângulos, pintar a geometria sagrada, pintar uma ideia. É sobre se tornar essas coisas, se misturar com o mundo e se fazer pertencer de uma forma que outras poucas experiências nos permitiriam. Acho que é por isso que frequentemente a espiritualidade precisou de arte para chegar a determinados lugares, né?

CB: E tem uma coisa legal também sobre a aquarela. Dizem que a água retém memória. Então, na hora em que você está gesticulando, pintando, usando a água, tem uma codificação ali: um código que a cor vai trazer, mas que a pessoa que está pintando também traz. Eu penso bastante nisso quando estou trabalhando, principalmente, dependendo da cor que está dominando o trabalho. Existe um campo codificado ali, no campo mais abstrato, em que aquela água que está ali na pintura seca vai ressoar com a água da pessoa que está olhando para aquela aquarela.

GP: Acho que é um lugar lindo para a gente encerrar a conversa. Muito obrigado, Chiara. Eu acho seu trabalho tão bonito.

CB: Obrigada querido! Fico muito feliz.

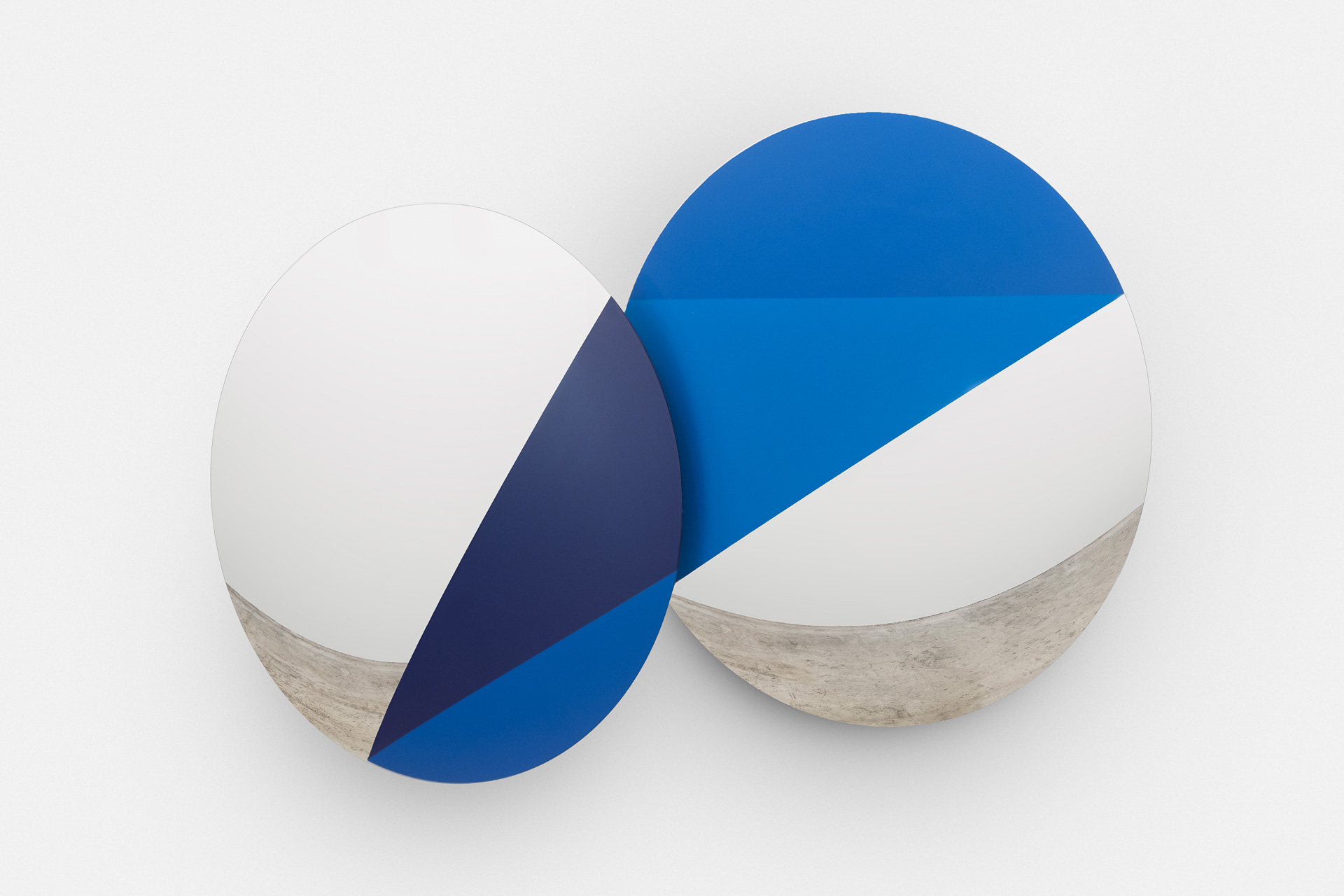

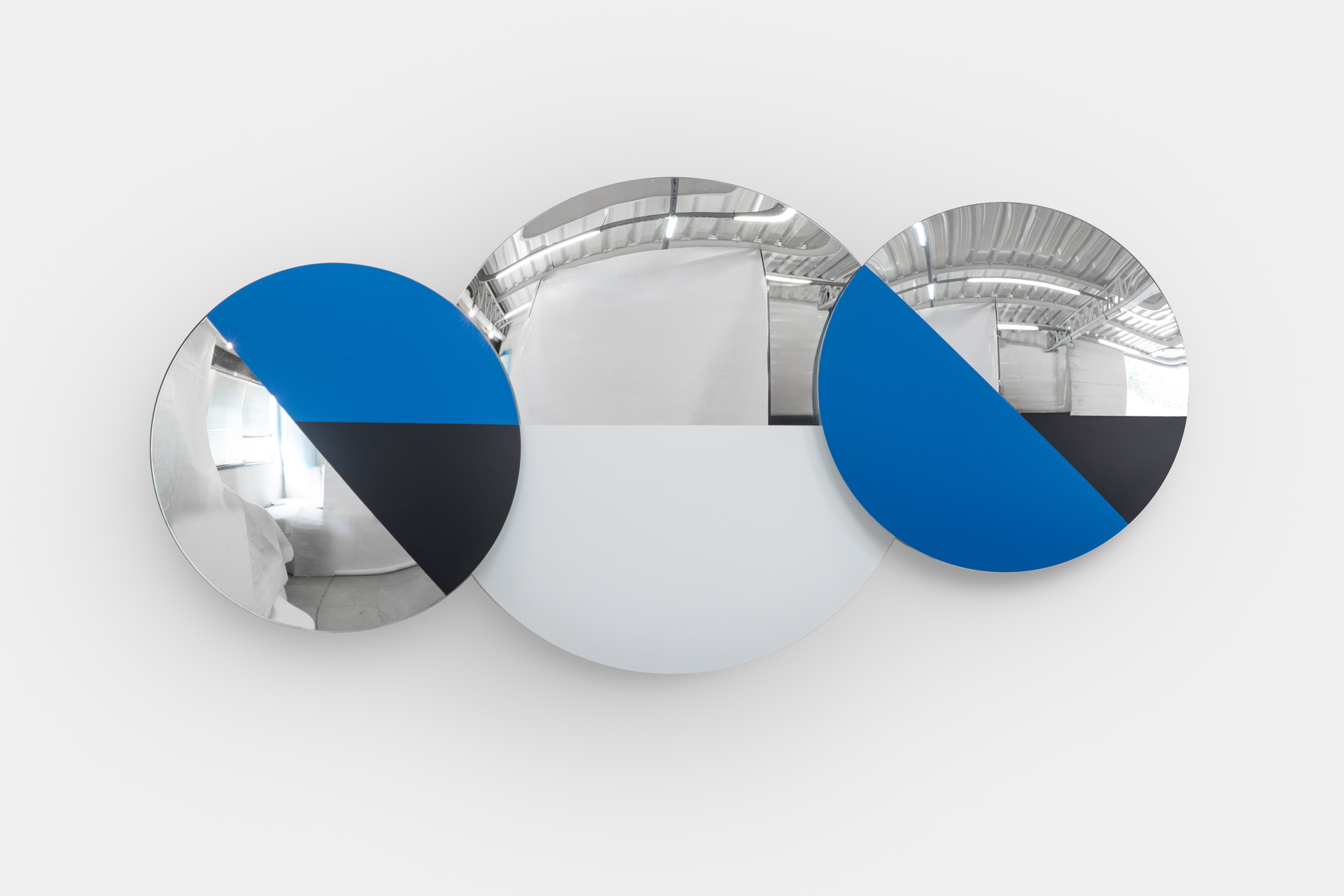

Imagem à esquerda: Gustavo Prado, Wind – Blind Spot, 2025. Espelho e tinta automotiva, 99 x 38,1 cm. Imagem à direita: Gustavo Prado, Três Azuis, 2025. Espelho, metal e tinta automotiva, 143,3 × 89,4 cm. Imagem central: Gustavo Prado, Tangle Up In Blue, 2025. Espelho, metal e tinta automotiva, 111,2 x 54,2 cm.

Cortesia do artista.

Para saber mais sobre o trabalho de Chiara Banfi: @chiarabanfi_

Para aprender mais sobre Gustavo Prado: @gustavopradostudio // gustavopradostudio.com

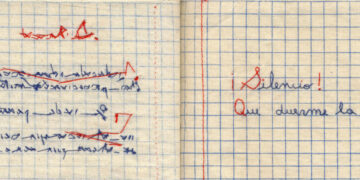

Chiara Banfi, caderno, 2024. Cortesia da artista.

Chiara Banfi, Test press vermelho – da série coleção Albers, 2019. Cortesia da artista.