Isabella Lenzi: A Rosa está com quanto tempo agora, Cá?

Carolina Cordeiro: 1 ano e 10 meses. A Nina está com 1 ano e 11 meses? A Rosa é de 23 de outubro, e a Nina é de início de outubro, né?

IL: Ela é de 30 de setembro, não tem nem um mês de diferença.

CC: Elas são do mesmo signo, né?

IL: São. E elas têm uma personalidade ultra forte, né?

CC: Têm. Mas são doces também, né?

IL: Sim, a Nina é um doce, uma fofinha. Super divertida. Mas ao mesmo tempo já é super mandona.

CC: Total. A mãe e o pai são dela, o mundo é dela. Eu não sei se você teve isso, mas a sua memória continua a mesma desde a gravidez? Porque a minha… [risos]

IL: Eu acho que a gente diminui a nossa capacidade intelectual uns 50% [risos]. Às vezes eu me sinto estúpida. Por exemplo, a questão das línguas é muito impressionante. Parece que meu espanhol ficou horrível e sinto que o inglês, que sempre foi uma língua que falei bem, esqueci. Meu Deus, não sei mais falar inglês? Acabou, sabe? Morreu, desapareceu. São coisas que desaparecem mesmo e você não sabe pra onde elas foram.

CC: É muito doido porque parece que existe uma plasticidade do cérebro que se modifica muito depois que a gente tem um filho. E aí eu fico querendo entender para onde que foi aquilo tudo. Óbvio que muita coisa vai para a criança porque a gente está ali nesse cuidar diário e a amamentação é um trabalho muito cansativo. É uma série de fatores e acontecimentos que ninguém fala muito, né?

IL: Total. Eu fico pensando no nosso meio… Talvez vocês consigam ter certa flexibilidade no trabalho, mas existe uma exigência, do que a gente tem que fazer, tem que responder, refletindo que a sociedade em geral não entende o que estamos passando. Você está num projeto e as pessoas demandam respostas o tempo todo, a qualquer hora. E você está com seu filho, se sentindo péssima porque tem que responder e não consegue, e ao mesmo tempo tem que brincar com ele, mas não pode. Eu sinto que eu vivo esses momentos muito duros de não estar nem lá nem cá, ou seja, não consigo dar a atenção que a Nina precisa e merece, e também não consigo fazer meu trabalho direito. E isso é muito frustrante. Toda essa conversa sobre escuta, empatia, cuidados… Isso é tudo balela, falação. Porque no fim das contas o meio artístico é muito duro, competitivo e cruel. E você diminuiu o ritmo, mas as outras pessoas, não. Então, existe todo um trabalho interno para entender que eu estou em outro momento, ganhando outras coisas, construindo outras coisas. Diferentes experiências, vivências, aprendizados. E esse outro ritmo vai voltar. Ou não. Talvez seja bom que não volte porque a gente também percebe que é algo pouco saudável.

CC: É uma mudança radical mesmo. A vida nos levou para situações muito diferentes da rotina anterior. Eu vejo o mundo de outra maneira agora. No meu caso, o trabalho mudou radicalmente porque a minha relação com o tempo mudou. Antes, eu não sabia, mas eu tinha uma experiência de tempo muito dilatada. E agora não. E eu ainda não entendi exatamente o que aconteceu com a minha memória, mas algumas respostas têm que ser mais rápidas. Ao mesmo tempo, em alguns projetos, parece que determinadas respostas aparecem mais rapidamente porque você sabe que não vai ter tempo daqui a pouco. As brechas que a gente tem são espaços de tempo contados. Tanto que a gente demorou muito para fazer essa conversa por causa disso, né? Então, se eu não aproveitar essa meia hora e a Rosa acordar, não sei quando vou ter essa meia hora de novo.

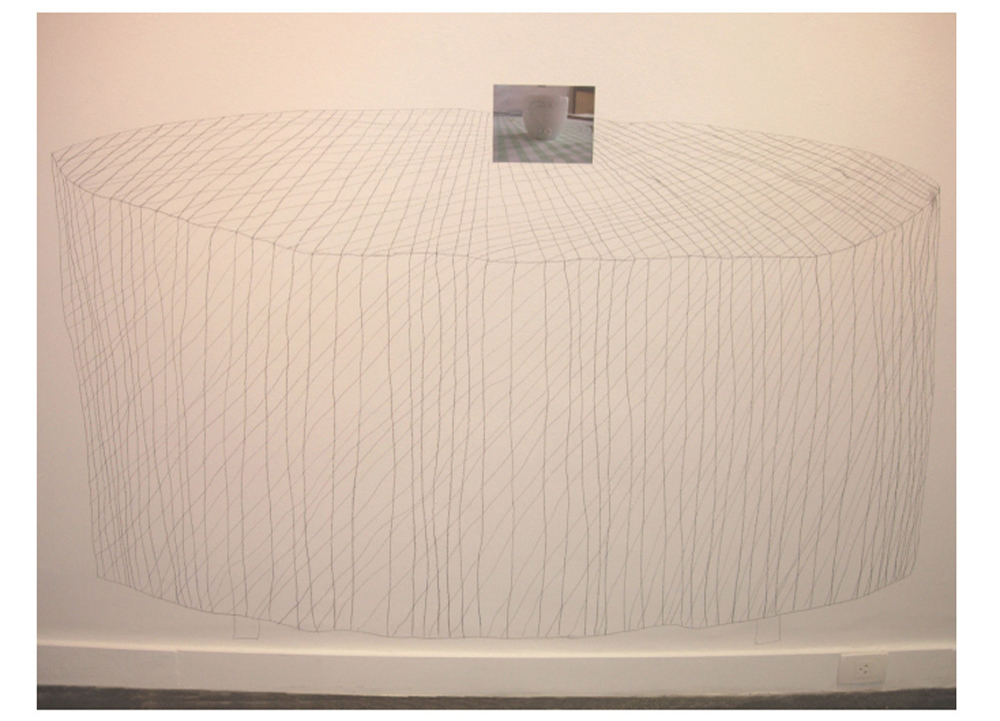

Carolina Cordeiro, o tempo é (the time is), 2023. Vista da instalação. Foto: Ding Musa. Cortesia: galeria Galatea, São Paulo.

IL: Eu estava há muito tempo querendo falar com você sobre tudo isso. Tem uma coisa que você falou que acho fundamental e que me atravessa e interessa. Eu tenho visto exposições sobre maternidade, vi em São Paulo e também em Pamplona, e é um tema que muitas artistas mulheres tratam nos seus trabalhos, mas que por muito tempo ficou absolutamente invisível, né? Na história da arte, no sistema da arte, no circuito da arte. E mesmo com esses projetos, eu acho que essa voz em primeira pessoa, digamos, isso que você estava narrando sobre perder grande parte da memória ou sentir que parte da capacidade intelectual se transformou… Eu acho que essas são questões que não são normalmente colocadas, né?

CC: Acho que quase nada é colocado e tudo é uma grande surpresa. Porque a gente vive em grandes cidades e perdemos um pouco essa conexão com as mães, avós, e essa sabedoria que era passada de uma maneira mais cotidiana. A gente se separou e vive em núcleos pequenos, sem essa rede maior que te alertava e ajudava a ter um entendimento mais empírico, uma coisa mais tácita sobre como as coisas se davam. A gente tem que descobrir tudo meio sozinha, né? E aí acho que entra no assunto do capitalismo. Você não pode falar que está difícil e que precisa de ajuda, porque você tem que ser aquela super mulher para não perder seu posto. E eu não falo exatamente de mim, porque eu abri mão de um milhão de coisas. Eu já perdi todos os eventos, não fui em quase nenhuma exposição, porque simplesmente não consigo. Para mim não dá, me falta energia. Essa relação com a… ai, acabei de ser interrompida aqui por uma voz de neném e estou tentando retomar meu raciocínio [risos].

IL: É curioso isso. E eu não quero te interromper também [risos], mas quero comentar sobre essa questão da sabedoria que se passava e da rede de apoio que não é só sobre ajuda, mas também sobre dividir responsabilidade e se responsabilizar coletivamente.

CC: Para cuidados com um filho, um pai e uma mãe é muito pouco. A gente vai dando conta do basicão, de manter a casa e a vida em ordem para aquela criança crescer feliz e saudável e tal. Mas continuar com a produção artística é muito puxado, muito pesado. E a gente não tem outra opção, então, não paramos de trabalhar nem um minuto. A gente tem que dar conta de seguir. Eu não sei como é sua experiência de vida na Europa e como as cidades são programadas para receber uma criança aí, mas às vezes, a gente se sente muito violentada vivendo numa cidade grande. Quando você sai da bolha dos três primeiros meses de vida do neném… você vai para a rua com uma vida tão pequenininha no colo e cai naquela São Paulo gigante, com tudo acontecendo. É muito agressivo.

IL: Acho que existe também uma mudança da nossa percepção da fragilidade das coisas e da hostilidade do espaço comum. Quando as pessoas me perguntam o que mudou em mim com a maternidade, eu digo que, de alguma maneira, sinto que fiquei mais humana. Eu não consigo não pensar em questões de diversidade, por exemplo. A primeira vez em que eu saí na rua depois de ter bebê, aqui em Madri, que é uma cidade muito mais fácil para transitar com um carrinho do que uma cidade como São Paulo, eu sentia medo quando passava um carro, uma bicicleta, uma moto. E fiquei a pensar, desde então, em como é a experiência de alguém que transita pela cidade em cadeira de rodas ou a experiência de uma pessoa com deficiência visual ou auditiva. As cidades são espaços muito violentos e muito pouco preparados para qualquer tipo de fragilidade e sensibilidade. E eu imagino que, se por um lado a gente perde um pouco a capacidade de leitura ou a memória, sinto que por nosso trabalho ser muito no campo do sensível, temos outros ganhos. A gente está falando da maternidade porque é o que estamos vivendo, mas esses ganhos podem vir por outras experiências como uma doença ou uma questão familiar, mas que transformam a nossa produção intelectual, artística, sensível, né?

CC: Isso é bem legal. Porque, realmente, no fim o que existe mesmo é uma ampliação da sensibilidade. A gente passa a acessar um lugar que não conhecia. Eu nunca pensei em como o meu trabalho foi afetado pela maternidade para além dessa relação com o tempo. E, de fato, existe muito essa ampliação de sensibilidade e de uma empatia em relação ao mundo. No meu trabalho, não vou falar sobre o parto, minha barriga, meu corpo. Isso não tem a ver com o que eu faço, com a minha linguagem ou com meu campo de pensamento. Deixo outras artistas falarem sobre isso. Mas esse aprofundamento no campo sensível, na observação do caminhar por uma cidade… Gosto desse olhar voltado para a própria paisagem que nos cerca, para uma paisagem íntima que vai para um lugar público. Acho que isso pode ter sido ativado por essa experiência da maternidade. Não acho que isso vá aparecer diretamente no trabalho, mas esse aprofundamento de certa forma me torna parte disso. No seu caso, você vê isso aparecer diretamente no seu trabalho?

IL: Eu acho que tem dois momentos diferentes, porque uma prática curatorial é diferente de uma prática artística, né? Mas eu sinto que, de fato, muitas vezes as exposições vão para esse lado do parto ou da experiência com a criança ou da necessidade de abdicação que surge porque o mundo não está preparado para receber nem a criança nem a mãe que acaba de ter um bebê. Normalmente esses espaços tratam mais disso e dessa espécie de invisibilidade dessa mãe. Mas talvez tratem menos justamente desse outro lado que é muito bonito, que é esse da empatia, da outra relação com o tempo. Que são questões mais subterrâneas, menos evidentes e que se relacionam com o que você está dizendo. E isso realmente não vai aparecer no trabalho diretamente, se o seu trabalho se manifesta num campo mais poético, de pequenas intervenções e de pequenas transformações. Então, eu estava te escutando falando sobre o tempo e achando engraçado porque sinto que o seu trabalho já tinha muito disso, essencialmente, sabe? E talvez com a maternidade isso tenha ficado ainda mais forte. Eu estava dando uma olhada em algumas das suas obras para esta conversa e também lembrando de projetos que a gente fez juntas e acho que uma das coisas que me fascinou no seu trabalho, desde o começo, é poder ver o que acontece com uma pequena ação, trabalhando com a surpresa, com o imponderável, com o que acontece pelas leis da física ou pelas questões de um momento específico, num lugar específico. E acho que tem uma coisa de sensibilidade aí também, algo de escuta do lugar e do momento. Então, se você me diz que com a Rosa isso se potencializa, eu penso: Nossa, então vai ficar ainda melhor!

Carolina Cordeiro, Sem Título, 2019. Placas de zinco, dimensões variadas. Cortesia da artista.

CC: Para onde será que isso vai agora, né?

IL: Mas eu tenho certeza que vai para muitos lugares. Porque de fato a gente vive o espaço e as relações humanas com outra intensidade.

CC: Eu acho que é isso. É uma presença que acontece mais esporadicamente porque temos menos possibilidade de estar nos lugares, nas exposições, nas coisas que a gente fazia antes. Mas talvez pela impossibilidade do tempo dilatado, a gente acaba tendo uma presença mais intensa onde a gente está. E talvez isso apareça também na maneira como eu trabalho, porque a cabeça está orbitando por outras milhões de questões que antes não existiam e pode ser que a partir dessa nova vivência eu visualize algo diferente que vai ser um próximo trabalho ou um desejo a ser desenvolvido. O tempo é a grande chave porque transforma a percepção. Um neném não é uma coisa linear. Eles vivem ciclos. Você acha que está indo para um caminho e de repente volta e vai para outro. Acho que o tempo tem isso também. Quando a gente viveu a pandemia, em 2020, às vezes eu sentia que os dias estavam curtos e acabavam rápido e em outros momentos parecia que o dia não acabava nunca. Então, também acho que é sobre entender como o tempo é elástico e plástico, assim como o nosso cérebro. Talvez tudo seja a mesma coisa. A mesma matéria que é o tempo talvez seja a gente também. E aí talvez eu esteja me dando conta disso. Estou viajando muito aqui.

IL: Total. Ao mesmo tempo em que essa experiência é sobre contar o tempo: o que acontece em cada semana, quantas semanas faltam, a semana do desenvolvimento. Mas também é isso que você fala do tempo ser elástico. A vida é muito isso, né? De alguma maneira o que a gente está falando da maternidade, a gente poderia falar um pouco do que foi essa experiência absolutamente louca e distópica da pandemia. Penso que é uma experiência que poderíamos ter tirado muitos aprendizados, mas sinto que justamente não parece que foi tempo o suficiente para as pessoas entenderem uma série de coisas.

CC: Eu não sei se foi porque não houve tempo o suficiente. Acho que vivemos em um sistema que não tolera a pausa. O mundo acelerou muito depois desse período. Como se fôssemos recuperar o tempo perdido. Acabou! Ninguém mais vai dormir, todo mundo vai trabalhar 24 horas por dia, e as redes sociais vão ficar mais intensas. A distopia começa ali e segue adiante. E talvez a nossa decisão de ter filhos depois desse evento seja uma coisa muito maluca, né? Talvez seja mesmo um desejo de vida.

IL: E um desejo de pausa também. No meu caso eu tinha um desejo de ter um filho também para viver outra vida e me conectar com as coisas de outra forma. Porque também existe o tempo dilatado da infância que a gente entende como de aprendizagem, de descoberta. Nós estamos num tempo acelerado, mas as crianças estão em outro tempo. Você estava falando dessa percepção que agora é sobre momentos temporais curtos, em que você tem que fazer muita coisa e ser muito produtiva, voltando à questão perversa do sistema em que a gente vive, mas o tempo da criança continua sendo lento. Tem que comer em cinco minutos? Não, a criança vai comer no tempo dela e você vai ter que esperar. Você pode tentar acelerar , mas a gente já sabe que o resultado não costuma ser muito bom. Há uma beleza nisso. E vejo um paralelo quase direto com o seu trabalho, que é o tempo da observação e da transformação. Por exemplo, estava revendo “As Impurezas do Branco” que, como outros trabalhos seus, tem o próprio tempo de acontecer e não está pronto desde o dia um. Ele precisa que o tempo passe, que os dias passem, que a chuva molhe, que o sol queime a página, que a grama mude de cor para você ter justamente a possibilidade de transformação e deixar uma espécie de rastro. Seu trabalho tem muito do rastro, da pegada, do que fica, do que cai, do que decanta. E a decantação é o tempo, né?

CC: Sim. Acho que de alguma forma eu sempre resisti a essa aceleração. E eu proponho esses trabalhos que são ações que não dependem de mim, mas do tempo da natureza em que o objeto fica ali por um período até que a coisa aconteça. E não necessariamente vai dar certo se eu quiser acelerar ou ter uma coisa pronta amanhã. Você falou do “As Impurezas do Branco”, que é um trabalho sobre o qual eu falo pouco, mas que eu gosto muito… Lembro que quando a gente abriu a exposição, não dava para ser com o trabalho pronto. Tinha um jardim lá no consulado e o livro estava na grama e uma pessoa viu e achou que ele tinha caído ou que tinha sido esquecido e tirou o livro do jardim e colocou em cima de uma muretinha [risos]. Por sorte, eu vi e o devolvi ao lugar. Assim como aqueles castelinhos de zinco são trabalhos que dependendo do encontro com determinadas pessoas eles podem ser desfeitos. E isso depende de uma decantação, mas tem uma qualidade que é muito sensível à ação do outro. Então, tanto o castelinho que podia cair e se desfazer porque eram só cartas apoiadas, quanto o livro podia ser retirado daquele jardim e não acontecer, né?

IL: Ou acontecer de outra forma. Essa coisa da surpresa, do não controle, do azar… isso está muito presente em muitas obras. Seu trabalho tem esse lado sutil e poético que a gente estava falando, mas ao mesmo tempo ele é muito incisivo, muito preciso. Porque as coisas não são por acaso. Então, as cartas desse castelinho não são cartas de baralho, são chapinhas de zinco e existe aí toda uma questão histórica em relação a um tipo específico de construção, a um tipo de sociedade muito específico também. Da mesma forma, você não pega um livro qualquer e coloca na grama, você busca “As Impurezas do Branco”, o livro do Drummond. Então, existe um processo para chegar nos pequenos detalhes dessas ações ou intervenções ou desses objetos poéticos que você faz.

Vista da instalação. Cortesia da artista.

Center and lower image: Carolina Cordeiro, As Impurezas do Branco, 2019. Díptico fotográfico – Primeira edição do livro de Carlos Drummond de Andrade deixada na grama. Cortesia da artista.

CC: Acho que é tudo parte de uma pesquisa anterior muito aprofundada. Isso é uma característica minha, porque sou também uma pesquisadora. Mas não estou falando de uma pesquisa acadêmica específica, falo de uma maneira de ser, de estar no mundo. E quando levo isso para o trabalho, tento fazer de maneira sucinta. Então, busco uma forma de síntese, mas para chegar nessa forma tem ali uma pesquisa de muitos anos de observação e de conhecimento histórico, que é uma coisa que me interessa muito. Os trabalhos são resultado de uma decantação. É bonita essa palavra que você usou.

IL: Sim! Porque acho que existe também no processo de decantação, uma ideia de separação. Como quando você joga feijão em cima da mesa e vai separando e escolhendo aquele que você quer. E eu gostei que você falou em síntese. Seu trabalho tem mesmo um poder de síntese muito agudo e uma capacidade de falar de muitas coisas de maneira simples também, não porque falta complexidade, mas porque nesse processo de decantação e investigação, você usa matérias muito cotidianas, como usou com a forma do bolo.

CC: Tudo está carregado de uma série de elementos, sejam afetivos, de memória, ou também de observação do entorno. Mas eu procuro não transformar nada numa autobiografia. Quando eu trago a forma de bolo com os desenhos geométricos feitos com farinha e óleo, aquilo ali pode ser acessado por muitas histórias e muitas pessoas que vêm e se colocam diante de um objeto que faz sentido para elas ou só como uma coisa corriqueira mesmo e tudo bem. Mas eu digo isso porque às vezes é um pouco perigoso falar dessa coisa do afeto no trabalho da arte contemporânea e virar tudo um grande ego, um grande eu. Eu trago muitos elementos de uma história particular e afetiva misturada a uma observação do entorno e do mundo e a coisa vai se ampliando para fora da casa simbólica e objetiva também e vai para a rua, para o mundo e tal. Porque eu acho que aí sim eu consigo sintetizar. Que é o que me interessa. Uma coisa sintética, um objeto que está ali mostrando uma ação simples, mas que pode dizer outras coisas. Eu acho que é um pouco por aí.

IL: Eu acho interessante você mencionar isso do ego. Por mais que os artistas queiram achar que a explicação deles sobre as obras as definem, a gente sabe que as coisas não são assim. No momento em que eles estão num ambiente público, esses objetos vão ser lidos de maneiras muito diferentes, dependendo do contexto geográfico, do contexto social, da idade, da pessoa, das experiências, das referências. Tudo isso muda muito. Nesse seu trabalho das formas e em outros também existe, mesmo que indiretamente, uma relação quase irônica ou quase crítica com a história da arte e particularmente a história da arte brasileira. Então, nesse caso específico, toda uma relação com uma herança geométrica, com uma maneira particular de fazer, mas a partir de elementos que são justamente os que não seriam usados para construir esse tipo de obras. Por exemplo, a Mira Schendel, que trabalhava na mesa da cozinha, mas não apenas trabalhar na mesa da cozinha, como com a forma de bolo, a farinha, o óleo. Então, digamos que você dá um passo além. E é um trabalho também muito acessível. O castelinho de cartas, a forma de bolo, são trabalhos com os quais a gente se conecta através de uma fascinação – por isso eu os chamo de objetos poéticos. Eu sinto que você não precisa ir mais além, mas se você quiser ir mais além, há muitas camadas ali para se acessar. E eles são muito doces nesse sentido. Eu sempre senti isso com relação a suas obras. Essa palavra ‘afeto’ me parece muito problemática porque agora tudo é afeto, né? E quando falam, ‘esse trabalho é um trabalho claramente de uma artista mulher’, me pergunto: o que é um trabalho claramente de uma artista mulher? Não quero entrar nesse caminho, mas já tive discussões com artistas amigas que eu adoro e que me diziam que criticavam outras artistas porque trabalhavam com cobre ou com aço, como se fossem materiais que a mulher não devesse usar, mas com um discurso todo feminista. E eu acho justamente o contrário, sabe?

CC: Eu acho assustadora essa fala.

Carolina Cordeiro, Sem Título, 2009. Assadeiras de alumínio com desenhos de farinha e óleo, primeira versão 2009 (continua sendo produzido) Foto: Ding Musa. Cortesia da artista.

IL: É, acho que a mulher tem que trabalhar com o material que ela quiser e não com aquilo que é dado a ela ou esperado dela. Então, agora tem toda essa onda da arte têxtil, que eu acho maravilhoso e tal, mas em que se fala que é um trabalho da ordem do sensível, do afetivo, do coletivo, mas como se somente a mulher pudesse trabalhar com essas coisas. E então, nesse sentido, eu não quero dizer que seu trabalho é feminino. Quando eu falo de doçura eu não quero ir por essa chave. Mas eu sinto que ele tem uma sensibilidade muito particular e de um entendimento do mundo a partir de um olhar e de um corpo muito humano, muito empático.

CC: Eu acho que nasce de uma história muito particular. Do meu corpo transitando pelos lugares que eu transitei. Quando você começa a produzir, você se vê diante de uma série de obstáculos: de recursos financeiros, de acesso a lugares. E acho que isso foi fundamental para eu direcionar o olhar ao que era muito próximo do que eu podia pegar e acessar. O que eu podia ter nas mãos para finalmente fazer o trabalho que era urgente? O trabalho que está ali naquela pessoa muito jovem e com um desejo muito forte de realizar. Então não dá para você esperar ter dinheiro para comprar um material caro. Então, eu fui entendendo que trabalhar com o que estava no meu entorno era o que eu podia fazer e também que eu podia dizer muito com um trabalho assim. Você fala da sua experiência que é muito particular e ao mesmo tempo bastante próxima da experiência de várias outras pessoas. E a gente vem de um contexto de Brasil, né? O Brasil é muito múltiplo, mas tudo aqui tem muita camada, então não dá para achatar. Eu sou uma mulher negra, artista, que faz um trabalho experimental, que tem aspectos conceituais envolvidos exatamente por não querer trabalhar com uma linguagem mais acadêmica, que era o que vinha sendo feito dentro da minha universidade. Ao mesmo tempo, eu não tinha muito recurso para materiais caros. Eu acho que os primeiros trabalhos dizem muito do que a gente é feito, quem a gente é, para onde a gente olha e por que trabalha com isso. Um dos meus primeiros trabalhos foi feito com objetos quebrados que eu ia encontrando em casa. Eu completava esses pedaços quebrados com desenhos e fotografava. E aí ampliava essas fotos pequenininhas e continuava esse desenho na parede. Então, virava uma pequena instalação: um desenho que continuava dentro e fora da foto. Um objeto que estava quebrado, mas que continuava sendo usado em casa. Não é porque uma coisa quebra numa casa de classe média do Brasil que ela pára de ser usada ou é substituída, porque aquela família tem recursos específicos. Então, o que eu quero dizer é que as camadas são muitas e as experiências também são muito definidoras do que você apresenta, para onde o seu trabalho segue, e as transformações que ele sofre. Mas penso que isso tudo está ali, sabe? Eu respeitei esse caminho e chego numa síntese porque acumulo uma série de experiências e espero essa decantação e entendo uma forma para apresentar isso ao mundo.

IL: Acho que nunca falamos sobre isso. Quando você fala em geração, eu queria que você me contasse um pouco, se puder, sobre o que as pessoas ao seu redor estavam fazendo quando você era uma estudante de arte. E depois, quando você diz que é uma mulher negra e uma artista, isso era uma coisa que você pensava muito a respeito já naquela época? Como você se via como mulher negra, de família de classe média em Minas Gerais, num país como o Brasil, nesse circuito da arte?

CC: É ótima essa pergunta, na verdade, porque eu acho que a coisa toda é muito colocada em caixas na história da arte e mais recentemente no mercado de arte.

IL: Quando eles te colocam numa caixa, eles esperam de você um trabalho específico.

CC: Exatamente. E eu não correspondo a essas caixas. Então ninguém sabe muito bem onde me colocar. Eu sempre tive interesse pelo entorno e já existia um grupinho ao meu redor que fazia trabalhos mais experimentais. O Paulo Nazaré já estava na faculdade quando eu entrei e ele é um grande amigo até hoje, escreveu o texto da minha exposição e tal. Eu lembro de ver a primeira exposição individual dele, que era no hall de entrada de um teatro, um lugar horroroso para se ter uma exposição, e ele conseguiu colocar coisas que tinha encontrado no caminho e fez uma performance jogando capoeira também. Foi um negócio super bonito que me marcou muito. Coisas assim me marcaram e me fizeram entender a potência que era trabalhar com o que se tinha próximo, com o que se tinha acesso direto e estava dado. Porém, nos estudos de História da Arte, eu não tinha referência de mulheres artistas negras que tivessem trabalhos conceituais e experimentais. Hoje, sim, eu conheço algumas. Considero poucas ainda, especialmente no Brasil. Eu estou com 41 anos, mas na geração mais nova já vejo que tem um monte de artistas fazendo coisas incríveis, colocando as ideias no mundo com projetos de experimentação bem reais, fortes e contundentes. E, nesse sentido, eu me via muito deslocada do que se esperava que fosse feito por uma artista com as minhas características. Mas segui fazendo. Eu acho que, nesse caso, a curadoria deve ter alguma semelhança com a produção artística. Você simplesmente não muda de assunto, porque um assunto é a bola da vez. Você segue fazendo seu trabalho e vai entender, depois de alguns anos, o que vai acontecer com isso. Como eu vim de uma geração que, por causa do primeiro e segundo governo Lula, tinha mais recursos públicos para artistas experimentais, isso contribuiu muito. A gente não precisava contar só com o mercado. Aliás, eu estava em Belo Horizonte, então, a gente nem sabia o que era o mercado. Então, de alguma forma, isso preservou muito o meu trabalho e a minha produção ficou muito livre de imposições externas. Além disso, naquele momento, Belo Horizonte (capital de Minas Gerais) tinha uma vida cultural pública muito legal e isso é uma parte bastante importante da minha formação também. A gente saía da roda de samba e ia a um teatro na praça ou ver o duelo de MCs embaixo do viaduto. Era uma coisa múltipla e absolutamente gratuita. Eu nem falo só de uma formação direta, de influência de tal ou tal artista, mas de uma cena muito viva e acessível que era resultado de políticas públicas. Então, acho que isso faz com que o meu trabalho seja o que ele é, além de eu ter uma paixão por literatura e poesia. Eu acho que cada artista vem de um contexto específico e nunca é só uma coisa. É uma espécie de chão que se forma para você pisar e entender quem você é. Acho que por isso continuei fazendo um trabalho experimental muito fora do programa do mercado e sigo fazendo até hoje. Não sei se respondi sua pergunta.

Carolina Cordeiro, Sem título, 2005/2006. Série de fotografias digitais, 40×60 cm cada. Cortesia da artista.

Carolina Cordeiro, Quase é um lugar que existe, 2006. Fotografia digital e desenho com grafite sobre parede, dimensões variadas. Cortesia da artista.

IL: Sim, respondeu tudo e mais. Porque você toca em muitas questões. Uma das coisas é até um assunto chato, mas inevitável, que é essa perversidade de um sistema que não é só sobre o mercado, mas também sobre políticas públicas. Acho que é fundamental que o público entenda a sua função e seu papel na sociedade, que o público nunca entre na lógica do mercado, sabe? Nesse meio da arte, acontece uma espécie de inversão em que o mercado determina tanto os assuntos quanto os tempos e nisso muita coisa fica pelo caminho. Quando você diz que foram anos muito positivos em que houve apoio público no qual era possível produzir e experimentar sem depender de uma lógica de mercado… isso é absolutamente fundamental para o trabalho artístico.

CC: Sim, a pesquisa é muito importante. E não depender de uma venda. Quando você está começando é o momento de experimentar e fazer tudo, até descobrir seu caminho. E se você começa achando que tem que vender… É um lugar possível também, não critico porque a gente vive no Brasil, um país muito difícil de fazer arte e se estruturar financeiramente é importantíssimo. Mas se você tem a chance de também entender o lugar ao qual você pertence, o que você quer fazer, quais são as suas referências, isso é maravilhoso. Acho que a grande utopia é que todo mundo possa ter a chance de se descobrir e de fazer o que gosta, porque aí sim a arte fica potente, né? Aí sim, ela conversa de um jeito muito real, genuíno, e de transformação.

IL: E acho que isso vai além do mercado, porque também é problemático quando as instituições demandam e esperam determinadas coisas dos artistas. É fundamental nessa conversa, quando você fala sobre as caixas. Elas não deixam de ser necessárias para afirmação de minorias que tiveram por muito tempo absolutamente silenciadas, mas é problemático quando a artista mulher, o artista indígena ou negro tem que fazer tal coisa porque é esperado deles, porque nisso a gente reproduz uma lógica perversa em que colocamos esses corpos em situação de vulnerabilidade e violência, impondo algo a eles. E aí vem outra coisa que você colocou, que é a dificuldade de sobreviver num país como o Brasil. Você me perguntava sobre como é criar um bebê na Espanha, em Madri, e a gente poderia entrar numa conversa longa e eu dizer os vários problemas e questões que eu vivo aqui, especialmente que derivam do fato de eu não ser espanhola e de ser uma mulher latino-americana vivendo numa metrópole colonial que continua pensando como um império falido mas que não se vê assim. A gente poderia falar disso, mas existem vários privilégios em viver aqui. Eu mantenho uma relação muito próxima com o Brasil por questões de trabalho e posso ir ao Brasil com frequência, mas sempre que vou fico impressionada com o preço das coisas. É uma sociedade muito sufocante por conta da questão da desigualdade. Então, sobreviver no Brasil, me parece muito complexo.

CC: E é muito complexo mesmo. A gente vive nessas dualidades. É muito complexo, mas ainda é um lugar onde a gente batalha para tornar as coisas melhores e mais fáceis ainda.

IL: Eu achei muito lindo você ter mencionado essa formação que vem de uma aprendizagem coletiva em um espaço público, com atividades gratuitas. E nesse sentido, quando estou em São Paulo, para mim, ir ao Sesc é um pouco sobre isso, ver um pouco do Brasil que a gente quer. É um projeto que pensa no coletivo, no público, para pessoas de todas as gerações, de diferentes classes sociais. Queremos que exista esse tipo de espaço de uma maneira mais ampla, né? Que não seja só lá.

CC: Exatamente.

IL: Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a relação entre o seu trabalho e Minas ( Minas Gerais, estado a sudeste do Brasil) . Como você lida com essa questão sendo que, atualmente, tem vivido como nômade, mudando muitas vezes de cidade. Isso transforma seu trabalho, de alguma maneira?

CC: Sim, transforma sempre. Eu só ainda não sei como. Eu acho que eu só vou saber na hora em que eu parar um pouco, mas com certeza transforma. Eu vou recolhendo determinadas coisas, nem que seja recolhendo visualmente, experiências. E isso com certeza vira outra coisa na hora em que faço um trabalho. Porque é muito diferente de uma paisagem que você vê todos os dias e com a qual tem uma relação de convívio diário, cotidiano. E de repente as coisas vão mudando, os lugares mudam, e você faz outro registro. Mas eu confesso que eu ainda não sei no que vai dar isso, também estou curiosa [risos].

Carolina Cordeiro, Dizem que há um silêncio todo negro, 2019. Vista da instalação da exposição que leva o mesmo nome da obra na Auroras, São Paulo.

Foto: Ding Musa. Cortesia da galeria Galatea.

IL: Como você faz para registrar as observações daquilo que está ao teu redor? Você tem um caderno de anotações, tira foto, guarda na memória? Como você se organiza?

CC: Olha, muita coisa eu guardo na memória, o que é até um problema porque não vira um registro físico. De alguns aninhos para cá, eu tenho feito diários, não necessariamente como um projeto de trabalho. Mas eles guardam coisas que às vezes podem se transformar em trabalhos. Mas tenho dificuldade em fazer fotos. A foto sempre fica menos do que eu espero e agora com filho é um tal de pega celular, coloca na bolsa… fica confuso para mim. Então, eu não faço muito registro. E esse diário é esporádico também. Não é todo dia que eu me sento e escrevo, mas faço isso quando tenho um tempinho. Quando acordei um pouco mais cedo ou a Rosa dorme um pouquinho mais cedo. Acho que esse tem sido o método mais constante. Mas a memória ainda é uma grande fonte. E, voltando ao início da conversa, estou confiando muito na memória para quem disse que perdeu a memória depois que teve filho [risos]. Mas ela ainda é minha aliada em processos artísticos.

IL: E o bonito da memória é que ela também transforma as coisas. A gente chega a um ponto em que não sabe se certas coisas são como são ou se a gente já as transformou absolutamente.

CC: Não sei se é a memória ou se é fantasia, né?

IL: Exato. Não tem essa necessidade documental. É uma coisa que está em outra ordem. Na ordem do fantástico ou do subjetivo. Eu não sei dizer. Mas, olha, é sempre lindo te escutar. Eu acho que conversar com as pessoas com calma é quase como um presente.

CC: Para mim também é sempre muito bom conversar com você. Estou com saudade dos nossos encontros.

IL: Me manda uma foto da Rosa ou um vídeo?

CC: Mando! E também quero uma foto da Nina!

Carolina Cordeiro, Sinais iniciais VIII, 2023. Discos de zinco e papel, 86.5 x 97 cm. Detalhe da obra. Cortesia da galeria Galatea.

Para saber mais sobre Carol: @_carolina_cordeiro // www.galatea.art/artists/34-carolina-cordeiro/

Mostras individuais recentes: O tempo é, Galatea, São Paulo (2023); América do sal, GDA, São Paulo, (2021); Dizem que há um silêncio todo negro, Auroras, São Paulo/SP (2019).

Exposições coletivas recentes: Eterno Egito, Casa Museu Eva Klabin,curadoria Helena Severo e Douglas Fasolato, RJ (2024); Galerie D’Artistes, GDA no Espaço ZSenne, Bruxelas, Bélgica (2024); Pessoas Negras São O Silêncio Eles Não Podem Entender, GDA, SP (2024); Warm sun cold rain, Galpão Cru, curadoria Julie Dumont/ The Bridge Project, SP (2023); Andar pelas bordas: bordado e gênero como prática de cuidado, Arte 132, curadoria Lilia Schwarcz, SP, (2023); Casa no Céu (para Rochelle), Galeria Vermelho, SP, (2023); Obscura Luz, Galeria Luísa Strina, curadoria Kiki Mazucheli, SP, (2022); Semana Sim Semana Não – Paisagens, Corpos e Cotidianos entre um século, Casa Zalszupin, curadoria Germano Dushá, SP (2022); Lenta Explosión de una semilla, curadoria Isabella Lenzi, OTR, Madrid, Espanha (2020); I Remember Earth, curadoria de Beatrice Josse, Magasin des Horizons, Grenoble, França (2019); Estratégias do feminino, curadoria de Fabricia Jordão, Farol Santander, Porto Alegre, RS (2019).

Residências artísticas: Casco – Programa de integração arte e comunidade, Rio Grande do Sul (2021); Pivô, São Paulo (2019); Red Bull Station, São Paulo (2016); Homesession, Barcelona (2011); Glogauer, Berlim (2009).

Carolina Cordeiro, Sinais iniciais VIII, 2023. Discos de zinco e papel, 86.5 x 97 cm. Cortesia da galeria Galatea.

Para saber mais sobre Isabella:

No Brasil, dirigiu durante sete anos o centro cultural do Instituto Camões/Consulado Geral de Portugal em São Paulo, consolidando-o como um lugar de debate e experimentação, com uma programação de exposições, programas públicos e edição de livros de artista e catálogos. O objetivo foi trabalhar de forma situada, mapear, apoiar e difundir a produção cultural portuguesa de artistas e pensadores emergentes e históricos, através de um diálogo com o contexto brasileiro e local, em uma atitude de revisão do passado e presente colonial compartilhado por ambos os países. Anteriormente, trabalhou na Bienal de Cuenca, no Equador (2011-2012), e fez parte da equipe de curadoria, programas públicos e residências da Videobrasil, associação cultural dedicada ao mapeamento e difusão do arte do Sul geopolítico, tendo trabalhado em duas edições do Festival Internacional SESC_Videobrasil (atual Bienal SESC_Videobrasil).

Mais recentemente, trabalhou na Whitechapel Gallery de Londres, onde coordenou o programa de residência de curadoria Neon Curatorial Exchange, entre Londres e Atenas, e colaborou em uma série de projetos na Europa, em instituições como o Nouveau Musée National de Mônaco e o PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea de Milão. Arquiteta e urbanista de formação, na Espanha organizou como curadora independente projetos em instituições como La Casa Encendida e a Sala de Arte Jovem da Comunidade de Madrid, com ênfase especial em estabelecer espaços de diálogo e co-criação com o tecido local, a partir de propostas transversais, coletivas e colaborativas. Atualmente, prepara uma monográfica da artista brasileira Regina Silveira para o La Virreina Centre de l’Imatge de Barcelona (2024) e outro projeto de curadoria para o Centre del Carme de Cultura Contemporània de Valência (2025)”.

Imagem do abre: Carolina Cordeiro, Retirar tudo o que disse, 2023. Discos de zinco, dimensões variadas. Cortesia: Galeria Galatea.