Bernardo Mosqueira: Antes de tudo, Regina minha amiga, obrigado por essa conversa. A gente se conhece e colabora um com o outro há muitos anos. Eu comecei a fazer exposições em 2010, e em 2011 já estávamos elaborando trocas que sempre foram extraordinárias e muito significativas para mim. A gente deve ter colaborado em pelo menos umas dez exposições e programas nesse tempo, então, eu sinto que cresci e me desenvolvi como pessoa, como curador, como interlocutor também muito a partir de nossas trocas. Nesses quase quinze anos, muita coisa aconteceu tanto no mundo quanto em nossas trajetórias profissionais e pessoais – e esta é a primeira vez que a gente publica uma conversa nossa.

Regina Parra: Querido, eu também tenho o maior carinho pelos nossos encontros que são, como você falou, sempre muito especiais. Eu acho que você me provoca em lugares que são sempre excelentes e você tem uma generosidade na maneira de olhar para o trabalho e deixar que ele fale por si que é inacreditável. Eu aprendo muito com você.

BM: Obrigado, meu amor. Eu também aprendo muito com você. É um privilégio o tempo passar e a gente poder sentir que cresce com alguém. Vamos lá. Nossas trocas normalmente são bastante espiraladas, mas hoje eu quero propor que a gente comece pelo começo. Por “um” começo, já que todo começo é arbitrário. Você considera que os seus primeiros trabalhos são aqueles da sua primeira participação na mostra anual da Faap, em 2006, certo?

RP: Isso. Eu acho que foi a primeira vez que eu entrei na anual foi em 2005 e acho que fui premiada em 2006.

BM: Isso! Você ganhou o prêmio principal da mostra em 2006.

RP: Eu considero esses os meus primeiros trabalhos, apesar de ter começado a pintar muito cedo, quando eu tinha onze anos. Eu sempre pintei, mas entrei na Faap [para cursar Artes Plásticas], em 2004, depois de ter feito Artes Cênicas, então, era um pouco mais velha do que as outras pessoas. Lá tive mais contato com arte contemporânea e percebi que a pintura que eu fazia era muito ruim [risos]. E foi bom ter percebido isso sozinha, sem precisar ouvir de ninguém porque assim não foi traumático. Eu me toquei que o que eu estava fazendo não fazia muito sentido e parei de pintar. Comecei a fazer vídeo que era mais contemporâneo. Mas sempre gostei de pintar e em 2005 resolvi pintar com zero pretensão, zero intenção de fazer um trabalho de arte mas sim, porque eu sentia que precisava fazer aquilo. E foram essas pinturas que foram para a mostra. Elas eram pequenas, feitas em um bloco de papel porque eu não queria gastar dinheiro com tela. Era só um exercício pessoal que fiz a partir de fotos antigas da minha família. Havia algo naquelas imagens que me inquietava. Eu estava lembrando disso com você esses dias. Uma das fotos era o meu pai segurando um balão antes dele subir, mas a maneira como ele olhava para baixo… não sei, dava uma sensação de sonho. Outra foto era da minha irmã e eu com alguém fantasiado de bicho. Uma roupa muito, muito precária e era meio engraçado porque eu nunca soube se aquilo era para ser um coelho ou um urso. Era um bicho meio disforme que causava estranheza ao lado daquelas duas crianças pequenininhas… E tinha uma terceira foto que era uma menina num balanço. Todas elas tinham uma paleta bem reduzida, porque eu ainda estava tentando entender sobre cor. Eu considerei essas as primeiras pinturas porque foram os primeiros trabalhos que eu expus, no caso nessa mostra anual dos alunos da Faap. E foi importante ver que aquilo fazia sentido para outras pessoas. Fiquei muito orgulhosa.

Regina Parra, Álbum de Família, 2005. Óleo em papel, 30 x 20 cm cada. Cortesia da Galeria Almeida & Dale.

BM: Acho muito interessante esse trabalho ter sido o seu primeiro por dois aspectos. Primeiro, porque você começa, de alguma maneira, enfrentando uma das instituições mais importantes para a manutenção das estruturas de poder hegemônicas, vigentes, de manutenção do próprio patriarcado, que é a família. Olhando para ela por meio da sua pintura, você afirma a sua própria perspectiva sobre a experiência familiar, colocando-se como autora, autônoma. Existe uma espécie de interrupção na repetição institucional da família, e a sua visão própria substantiva é colocada ali, ainda que num momento muito inicial das suas experiências. E existe um entrelaçamento, quase como uma semente de algo que vai crescer, dessa relação entre opressão e insubordinação quando você se torna autora de uma perspectiva própria sobre a memória da sua família. Essas questões se tornariam uma verdade constante no seu trabalho, se manifestando de maneiras diferentes ao longo dos anos. Como você vê o desenvolvimento do seu interesse por essas questões de opressão e insubordinação ao longo dos anos?

RP: Acho que isso foi se desenvolvendo de um jeito não tão consciente, mas sempre esteve ali. Pensando em termos lineares, nesse começo isso era ligado a um olhar mais interno, para essa coisa da família. Depois, quando eu começo a trabalhar com imagens de câmera de vigilância, existe um interesse em pensar em corpos disciplinados e na disciplina muito sutil, mas muito real que há na vigilância sob a qual vivemos. E depois, eu vou para uma pesquisa relacionada à imigração, que também é sobre pensar em pessoas e corpos que podem e não podem circular livremente. Quais são essas fronteiras? Quem decide quais são essas fronteiras visíveis e invisíveis? E, então, acho que passo a pesquisar o corpo mais a fundo, ainda que o corpo sempre tenha estado presente. Eu me interesso muito por como esse corpo está sempre quase que em batalha interna, tentando se libertar e tentando ser livre, coisa que a gente ainda não é. Falo por mim. Eu fico o tempo inteiro me questionando o quanto somos livres e o quanto seguramos questões internas e sociais. Então, meu trabalho foi mais para esse lugar do corpo da mulher, que é um corpo que vive oprimido e precisa ser insubordinado. Tenho pensado bastante nessas marcas, nesses movimentos de abertura e fechamento do corpo.

BM: Voltaremos em alguns desses pontos mais à frente, mas há algo que eu gostaria de adiantar. Em conversas anteriores sobre essas primeiras pinturas, lembro de você dizer que não queria ficar pensando sobre a sua família, porque não queria ficar ensimesmada. E eu, que tive o privilégio de assistir aulas suas, já vi você dizendo isso para artistas, como algo importante na sua forma de entender e valorizar a prática artística em geral, algo sobre uma função pública, de pensar questões coletivas. Como você entende a função pública do seu trabalho hoje, quando você entende suas responsabilidades como artista?

RP: Eu sempre me preocupei em não fazer um trabalho só para mim. Acho que até por isso que entendo como primeiro trabalho aquele que foi para o mundo e se conectou com outras pessoas. Eu vejo muita importância nessa conexão, inclusive no meu próprio processo. Sempre tive muita dificuldade de trabalhar do nada. Eu sou muito afetada pelas coisas que estão ao meu redor, pelo que a gente está vivendo. E geralmente estamos vivendo coisas que não são tão boas, o que interfere também na produção. Eu acredito que o trabalho de arte transforma. E é uma transformação muito forte, justamente por ser sutil, num lugar de criação de imaginário, de criação de possibilidade de outras realidades. Por um período, eu fiz um certo espelhamento de algumas relações difíceis que eu via no mundo e acho que agora eu tenho procurado pensar em criar outras possibilidades, criar outros universos, em vez de fazer um espelhamento como, por exemplo, nessa última exposição em que estou participando com a Lisette [Lagnado], sob o título Lilith – imaginar um paraíso pagão. Ao invés de reclamar do paraíso católico que é aborrecido, patriarcal, machista, a gente imagina um outro paraíso, criando isso em imagens ou numa situação. A arte tem esse lugar de criar possibilidades. Se você pensar nos meus trabalhos em neon, eles são sobre criar um espaço de poesia e troca que às vezes não existe no dia a dia da cidade. Essa abertura para a sensibilidade, para o poético é, ao meu ver, uma coisa muito política especialmente em um mundo tão brutalizado como o que a gente vive hoje. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu me perdi [risos]!

Regina Parra, Lilith – Imagining a Pagan Paradise, 2025. Instalação com pinturas a óleo sobre papel em alumínio e estruturas de argila e acrílica sobre tecido de algodão. Vista da exposição Nossa Senhora do Desejo, com curadoria de Lisette Lagnado. Galeria Almeida Dale, São Paulo. Cortesia da Galeria Almeida & Dale.

BM: Tudo certo. Nos melhores casos, a gente responde e também se perde [risos]. Pensando no paraíso pagão, eu aproveito para trazer outra referência cristã que está entre os seus primeiros trabalhos também. Estou pensando na série de pequenas pinturas em papel, ainda parte desses seus primeiros trabalhos, elaboradas a partir de imagens de visitas dos seus pais, que são devotos de Nossa Senhora Aparecida, à Basílica de Aparecida do Norte. Essa série de pinturas é muito interessante, e a própria história de Aparecida do Norte em si é muito rica. Um grupo de pescadores de Guaratinguetá decide fazer uma festa em homenagem ao governador da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que estava visitando a região – esse cara, depois de ir embora do Brasil tornou-se vice-rei da Índia, então, tem um entrelaçamento muito forte com a história do colonialismo aí. Enfim, esses pescadores não conseguem pescar nada no rio porque não era estação de pesca. Mas eles acabam pescando o corpo de uma santa sem cabeça e depois conseguem pescar a cabeça – uma mulher desmembrada. Quando eles juntam a cabeça ao corpo da santa, ela fica tão pesada que eles não conseguem movê-la e então começam a rezar. Ao tentar pescar de novo, começam a pegar peixes. Isso vem a ser o primeiro milagre de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E essa santa acaba sendo venerada coletivamente ali, sobretudo por pessoas pretas. O culto cresce até se tornar padroeira do Brasil. Mas é uma história que mistura colonialismo, uma mulher desmembrada, relação com a natureza, questões de gênero, classe, raça, fé – e, necessariamente, uma história muito investida das questões de poder e categorias sociais. E, é interessante perceber que essas são questões importantes em todo o seu trabalho, junto, claro, às ideias do poder da ritualidade e da fé como coragem de acreditar. “O corpo que insiste”, não é? Como você enxerga essa centralidade do “corpo que insiste” e a sua relação com o desejo e as estruturas de poder no seu trabalho?

RP: É super bonito isso que você fala da fé como coragem de acreditar. Isso me lembra uma outra citação de que gosto muito, que está num livro que eu li que foi até uma indicação do Contardo Calligaris, que é “desejar é o que fazemos para sobreviver”. Acho que tem a ver com isso que você está falando, sobre esse corpo que insiste, porque o que segura a gente é o desejo. O que move a gente é o desejo. Qualquer desejo. E o desejo vai mudando e aí o corpo vai insistindo. O que gera essa insubordinação, que você estava falando, também é o desejo. Mas, sobre essa série de Aparecida, ela surgiu de fotografias de pessoas da família dos meus pais que iam à Aparecida pagar promessas e sempre tiravam uma foto. A foto era o registro da promessa sendo paga. E isso sempre me encantou muito porque eu ficava imaginando a promessa. Que promessa foi essa? Que desejo foi esse? A foto é também um testemunho de um desejo alcançado, como se a imagem pudesse guardar esse desejo em algum lugar. Eu ainda tento achar imagens que talvez consigam de alguma maneira traduzir esse desejo. Quando você fala em estruturas de poder, acho que sempre vai haver um desejo de insubordinação diante dessas estruturas ou diante desses limites. Dependendo do momento em que eu estou, existe uma imagem ou um grupo de trabalhos que trazem isso. Essa série de Aparecida, por exemplo, é de 2007. Na exposição Bacante, que eu fiz na Millan, em 2019, as pinturas eram todas pensadas a partir da mitologia das bacantes, que são essas mulheres muito liberadas que faziam orgias ritualísticas para cultuar Dionísio. Então, de novo, aqui você tem a fé mas uma fé ligada à sexualidade, à liberação do corpo. E eu achei importante fazer essa exposição naquele momento porque foi bem quando o Bolsonaro assumiu o poder e começou essa onda mais conservadora no Brasil, o que seria mais limitante ainda para as mulheres. Achei bonito imaginar as Bacantes, que são mulheres completamente livres que usam o próprio corpo, inclusive para cultuar um deus. A liberação do corpo está ligada também a uma espiritualidade e o corpo é quase como um lugar utópico para a gente refletir sobre um momento de opressão.

BM: É interessante a ideia que você está descrevendo agora: o próprio exercício da liberdade como uma forma de cultuar a vida e suas possibilidades. Tem algo muito celebratório da vida, do possível, dos encontros e da liberdade, no seu trabalho, com o corpo sempre ao centro e o corpo em movimento. Naquela primeira vez que a gente se encontrou, em 2011, você estava desenvolvendo um trabalho para o Videobrasil, uma residência na Casa Tomada, né?

RP: Isso.

Regina Parra, The dangerous one, 2019. Óleo em papel, 120 x 90 cm cada. Vista da exposição Bacante na Galeria Millan, São Paulo. Cortesia da Galeria Almeida & Dale.

BM: E era justamente esse trabalho [As Pérolas, como te escrevi] em que você estava atenta às questões relativas à imigração. É muito interessante olhar para esse período, em 2011, quando eu e você não sabíamos que nós seríamos imigrantes. Essa nossa conversa está acontecendo aqui em Nova York, onde nós dois moramos há alguns anos, e eu penso em como você vê esse trabalho sob essa distância temporal e mudança de perspectiva. Foi um trabalho em que você colaborou com um grupo de imigrantes com diversas experiências e trajetórias, no contexto de São Paulo naquele ano, e você os convidava a ler trechos de Mundus Novus, do Américo Vespúcio. Tenho curiosidade sobre como sua própria experiência como imigrante pode ter mudado a sua perspectiva sobre esse trabalho.

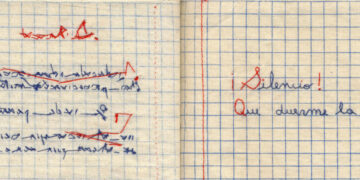

RP: Eu penso nisso também. A gente muda de perspectiva. Uma autora que eu gosto e que acompanhei mais naquele período, a Julia Kristeva, tem um livro super bonito chamado Estrangeiros para Nós Mesmos. Nele, ela tenta entender o porquê de tanta intolerância e ela defende que, na verdade, quando você conhece uma pessoa estrangeira isso te provoca porque esta é uma pessoa que abriu mão de muita coisa – família, país ou o que for, são histórias variadas – e abriu mão de tudo isso por conta de um desejo. É alguém que fez uma travessia. E quando a gente encontra um estrangeiro, de alguma maneira, a gente se pergunta o que nós mesmos atravessamos. Então, ela relaciona essa provocação com intolerância. A gente está falando da força de desejo que move esses corpos, ainda que possa ser um desejo de fuga de coisas terríveis. Eu ouvi histórias bem terríveis quando trabalhei com o Centro de Apoio ao Migrante [CAM], que recebe pessoas refugiadas. O Brasil é um país super aberto nesse sentido, não é como aqui [nos EUA]. Você entra lá e você não é um criminoso, você recebe apoio ao imigrante. Eu tinha um desejo de ir além nessas histórias e conversar com essas pessoas.Inicialmente esse trabalho deu muito errado porque eu tinha o texto do Américo Vespúcio, que é um texto que fala do Brasil como um lugar paradisíaco onde abundam as pérolas, e chamei algumas pessoas que estavam refugiadas para lerem o texto em vídeo, o que foi algo meio violento. Acabei jogando esse material fora e entendi que, obviamente, esse era um trabalho que exigia colaboração e uma intenção da parte deles. Não era sobre contratar estrangeiros para lerem um texto, era preciso um certo envolvimento para vislumbrar a opinião e experiência deles com o texto. Então, nesse segundo momento, que é o trabalho a que você se refere, eu fiquei uns dois meses conversando com esse grupo de pessoas.

É claro que a nossa situação é totalmente diferente delas, não somos refugiados, mas o texto da Julia Kristeva faz tanto sentido para mim. Não importa qual a situação, o estrangeiro é sempre alguém de fora e nunca vai estar dentro. Você nunca vai pertencer, o que é algo bem delicado. E eu penso muito no [Jacques] Derrida também, que diz que tolerância já não é suficiente, porque você tolerar algo é diferente de se abrir para isso. Ele fala em hospitalidade absoluta, em deixar a pessoa entrar na sua casa e mudar os móveis de lugar. Ser confrontado pelo outro e dar abertura para isso. E isso é o mais difícil e fascinante e é também o que a gente vive aqui.

BM: A experiência imigrante ou estrangeira é muito potente, porque independente da razão ou do meio, ela é a transformação da insatisfação em mobilidade, então, existe mesmo essa relação entre desejo e movimento. O estrangeiro, como pessoa que carrega e transforma a cultura, traz algo de muito importante e poderoso em termos de contribuição para a coletividade porque essa pessoa traz consigo todo um outro sistema de “mundo ordenado” e também a força da insubordinação, de alguém que cruzou o mundo para a realização do seu próprio desejo ou da sua própria vontade de sobrevivência, como você colocou. E, realmente, tanto o Derrida como a Julia tratam disso lindamente. Uma das coisas que a Julia analisa neste livro é a representação do imigrante ou do estrangeiro nas tragédias gregas. Os mitos gregos e a teatralidade te acompanham antes mesmo das artes. Qual a importância do teatro e do seu trabalho com o Antunes [Filho] para a sua trajetória?

RP: Eu estudei Artes Cênicas, na ECA, e acabei trancando a faculdade quando comecei a trabalhar com o Antunes, porque o processo lá era bem intenso – dia e noite, sem feriado, nada. Primeiro eu entrei num processo seletivo de curso de teatro, que se chama CPTzinho, que é parte do grupo dele, depois fiz o CPT, que é, de fato, o grupo dele, e então comecei a trabalhar como assistente de direção do próprio Antunes. Você não se dá conta do quanto a coisa está mexendo com você até que passe um tempo, mas hoje vejo que essa experiência ainda faz muito parte de mim, do meu processo. Depois que o Antunes morreu eu revisitei muita coisa. Logo que eu deixei o teatro e fui para artes visuais, eu separava um pouco as duas coisas.

Como entrei para o Antunes muito jovem, eu não tinha nenhuma grande experiência cultural. Toda a minha base de formação aconteceu lá, com ele. Apesar de a gente respirar teatro 24 horas por dia, ele sempre falava que o teatro era apenas um veículo e o objetivo era abordar questões humanas. O processo de criação do Antunes sempre foi muito amplo.Comecei a trabalhar como assistente de direção em Medeia, uma peça que ensaiamos por um ano e meio, dois – e foi aí que eu me apaixonei completamente por tragédia grega, mas a gente lia retórica, lia os filósofos, tinha sessões de filmes de filosofia oriental, expressionismo alemão, estudava taoismo, budismo, pensamento pré-socrático – ele misturava isso tudo no processo criativo. Tinha referência até de moda – ele gostava muito do Alexander McQueen. E vejo que tento trazer isso para mim: um processo que começa muito aberto e depois vai se fechando, com experimentação, entendendo o que funciona e o que não. E mesmo que o resultado final seja uma pintura pequenininha, ela ainda carrega um pouco desse universo todo por onde andei. Pelo menos espero que sim. E também não consigo fazer nada sem ter um texto para estruturar. Preciso de um esqueleto para a coisa fluir. Acho que esse pé no texto vem do teatro. E aí o teatro aparece também em outras coisas, como em Bacante, que falamos há pouco, em um ou outro neon com trechos de texto do [Samuel] Beckett, e também de maneira mais ampla como a forma que eu trabalho o espaço numa exposição, por exemplo.

Regina Parra, As Pérolas, como te escrevi, 2011. Projeto desenvolvido para Videobrasil durante a residência na Casa Tomada. Cortesia da Galeria Almeida & Dale.

BM: Eu queria voltar na questão do corpo em movimento. Você passa alguns anos na sua vida pessoal, na história do seu corpo, lidando com questões importantes relativas ao movimento.

RP: É. Em dado momento eu tive um problema de saúde que afetou um pouco a mobilidade do corpo, então, eu perdi musculatura e não tinha força para me movimentar para fazer coisas muito básicas. Acho que isso começou em 2013 e foi até 2018, sendo que na reta final cheguei a precisar de cadeira de rodas e várias estruturas para segurar meu próprio corpo. Então, se a gente pensar no vídeo 7.536 Passos, de 2012, em que eu fazia uma rota a pé, fui de um lugar de mobilidade para uma imobilidade terrível. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Quando eu já não conseguia nem sentar, eu passei a ficar muito deitada – tinha até um colchão no meu ateliê mas a minha cabeça seguia e de novo volto ao desejo. Eu passei a me interessar muito por dança e assistia muitos vídeos. Eu sou uma pessoa muito obsessiva e foi assim com a dança contemporânea e acho que de certa forma me fazia bem ver pessoas dançando quando eu não podia dançar. Foi nesse momento que comecei a colaborar com o pessoal da dança, como o Bruno Levorin, que é coreógrafo, e as bailarinas Clarissa Sacchelli e Maitê Lacerda. Esse foi um projeto que me ajudou muito, até mesmo no processo de cura, porque através dele passei a investigar o corpo, o movimento. De onde vem esse movimento? Mas porque meu corpo não funcionava, eu tinha que pensar em outras possibilidades de movimentação, e com isso você começa a entender outras travas que existem no seu corpo e que não são musculares. Acho que ainda estou nessa pesquisa. Estou melhor agora, obviamente, mas o corpo ainda é esse lugar de muito interesse para mim. Até porque quando melhorei, tive a felicidade e a chance de reaprender a subir uma escada, andar de bicicleta, e aí você tem a chance de reposicionar o seu corpo.

BM: Incrível. E aí você volta à pintura também?

RP: Eu não parei de pintar, mesmo quando eu estava mal. Sou muito grata à pintura porque sem ela e sem essa colaboração com o pessoal da dança, eu não teria conseguido passar pelo que passei. Eu não tinha força na maioria dos músculos, mas os dedos continuavam funcionando, então eu fazia pintura de munheca.

BM: E quando foi que você começou a desenvolver essa série que entrelaçam cenas de natureza morta/still life com alguma forma de retrato, em que o corpo nem sempre aparece ou aparece fragmentado?

RP: Eu acho tão engraçado esse nome, esse gênero… E eu nunca pensei que fosse fazer isso. Fiz a primeira em 2019, na exposição das bacantes. Eram três pinturas grandes com essa imagem e, embaixo, escrevi na parede falando um pouco de um certo ritual pelo qual essa bacante passaria, como uma oferenda de si. Mas eu acho que essas imagens são menos frutas e mais corpo. Eu as vejo como corpo, mesmo sabendo que são frutas. Então, para mim, a natureza morta é muito sobre a vida. E eu até gosto que tenha um pedaço de corpo junto com a fruta, porque dou o mesmo tratamento para ambos. Essas pinturas precisam ser grandes, maiores do que o tamanho em escala normal, porque assim você olha para essas frutas como uma massa, uma musculatura, uma trama, que às vezes me parece corpo. Acho que essa ideia original de 2019 ainda persiste como oferenda e penso muito nessas pinturas como um lugar de celebração de vida, de pulsão de vida, de toque, um lugar do erótico, onde as coisas se encontram. A gente ficou muito desligado do erotismo desde a pandemia, especialmente aqui nos Estados Unidos. É um horror. As pessoas ficaram ainda mais fechadas para o contato físico. Então essas pinturas, para mim, são um tanto sobre contato, sobre calor. A gente precisa do erótico. E acho que também isso foi uma resposta, claro, a essa experiência de ter visto a morte muito de perto. Sorte tremenda eu não ter partido. Ainda estou nesse momento de celebração da vida e ainda fico meio fascinada com tudo que a gente pode viver e ter.

BM: Eu amo essas pinturas por vários motivos. Numa esfera pessoal, eu as amo porque identifico na sua referência a essa categoria de pintura, still life, uma afirmação do valor da vida. Para mim, elas me dizem que a vida pode acabar a qualquer momento, mas ao mesmo tempo, me dizem que a sua não acabou! Então, pessoalmente, como seu amigo, são pinturas que me emocionam muito. E eu celebro esses trabalhos e a sua vida muitíssimo! Mas para além disso, numa leitura um pouco menos canceriana, eu amo a abordagem formal absolutamente erótica. Não no sentido sexual apenas, mas no sentido também da experiência do corpo poroso de transbordar-se, perder-se na presença. O estado em que temporariamente se encontra a continuidade com o todo, logo antes de voltar às próprias bordas. Talvez uma relação entre a quase morte e a pequena morte. Esses corpos e frutas molhados parecem coisas que estão transbordando as suas próprias superfícies, os seus próprios contornos. E existe uma força erótica muito grande também nessa ideia de oferenda e sacrifício. Testemunhar a oferenda ou fazer uma oferenda, entregar algo vida ao seu desfazimento, é sobretudo a celebração de estar vivo, de ter contornos. Você oferece algo que está vivo à continuidade do planeta, para afirmar, celebrar e nutrir também o fato de estar vivo. E eu também vejo essa grande afirmação da vida de maneira muito forte nos seus trabalhos em neon. Uma série na qual reconheço ainda o seu senso de função pública que se estabelece na relação das obras com a cidade, dispostos em lugares de passagem, trazendo a poesia, a sutileza, a complexidade, a ambivalência, a inspiração para os lugares da vida comum, misturando então a experiência com a arte, com o resto das experiências. Eu gostaria de mencionar dois desses trabalhos que me parecem fortemente relacionados: A Grande Chance e Aterradora Liberdade.

Regina Parra, A Grande Chance, 2015. Instalação em néon, 300 x 200 cm. Instalada no Parque Lage, Rio de Janeiro, por ocasião da exposição Encruzilhada.

Cortesia da Galeria Almeida & Dale.

RP: É, o neon tem uma função pública mais direta e mais clara talvez do que a pintura. Claro que a pintura pode nos surpreender nesse sentido, mas o neon tem um alcance maior porque quando ele está instalado em um lugar público, seja num parque, praça ou no Largo da Batata [São Paulo, Brasil], todo mundo vê. É, de fato, um trabalho público. O que gera em mim certo receio porque embora pareça fácil, por ser tão público, exige uma relevância e o estabelecimento de um ponto de contato. O neon é muito sedutor, é uma luz vermelha laranja que brilha, que faz a gente querer chegar perto. Mas ao mesmo tempo não é um material do mundo da arte, então, se você não lê a frase acaba sendo apenas mais um elemento que está na cidade. Ele é bonito por si só, mas não é uma coisa virtuosa. Ele é usado em floriculturas e sex shops e inclusive passou por um período de decadência. E o neon sempre acontece com frases que me perseguem muito, como algo subjetivo que eu compartilho no espaço público. Uma inquietação, uma interrogação. Então, por exemplo, A Grande Chance foi instalado no Parque Lage [Rio de Janeiro, Brasil] durante aquela exposição que você fez a curadoria [Encruzilhada], mas num lugar mais afastado, no meio do parque, dando vazão para uma descoberta. A frase surgiu nesse período em que eu estava fazendo uma série de tratamentos para a doença que tive e que, na verdade, não tem cura. Dos quatro tratamentos existentes, eu já tinha feito três e nenhum deu certo. E aí, a tentativa de um último tratamento que era bem alternativo, muito estranho e nojento. Experimental. A minha grande chance. E eu tinha que assinar toda uma papelada justamente para confirmar que estava ciente de que poderia dar errado. Eu sempre me incomodei com esses eventos fantasiados de grande chance, grande oportunidade, porque me dá muito medo o acúmulo de expectativa sobre aquele encontro, aquela reunião, aquele dia, aquele instante, ao mesmo tempo em que a ocasião pode, sim, ser um lugar de possibilidade. Foi daí que veio esse neon. Ele é bonito e surgiu do sentimento de medo e receio, mas as pessoas sempre tiveram uma reação positiva a ele. Soube de tantas histórias de gente que deixou relacionamentos tóxicos, que casou…

BM: E Aterradora Liberdade?

RP: Este é um neon novo que vou mostrar agora em maio. Ele surgiu de um trecho de A Paixão Segundo G.H., da Clarice Lispector. É um questionamento que a gente coloca diante da liberdade, diante de uma grande chance também. É sobre o pânico que se manifesta quando estamos frente à liberdade. Uma liberdade que vem também de uma procura e da tal vontade de insubordinação de que falamos e do medo decorrente de uma total liberdade.

BM: É muito bonito isso. A Grande Chance me parece também uma chamada à presença. Estar presente em um certo lugar, quase como uma proposta de encontro ao próprio estado ontológico de encruzilhada, entendendo que a encruzilhada não é um estado extraordinário, mas é estar vivo. Viver é estar encruzilhado. Possibilidades podem ser as grandes chances quer a gente saiba delas ou não. E isso pode ser positivo ou assustador. E o mesmo vale para uma aterradora liberdade, que é também uma chamada ao presente.

RP: Sim, da terra.

BM: Aterrorizado, mas também aterrado.

RP: Um e o outro. É sobre sentir os dois pés sobre o chão – a perda da terceira perna como no livro de Clarice, o que é aterrador. Mas também ter os dois pés sobre o chão, ciente da autonomia para dar os próximos passos. E nesse sentido é mesmo algo muito conectado à ideia de uma grande chance de encontro com a própria liberdade. Dentro de si e sobre as duas pernas.

BM: Talvez eu use esse momento, em que a gente evoca tanto a liberdade quanto a caminhada, para celebrar todos esses anos em que caminhamos e alimentamos a liberdade um do outro. Já que temos de encerrar a entrevista, faço isso desejando que a gente continue caminhando junto, trocando, e nutrindo nossa amizade e nossas liberdades por muitos e muitos anos. Obrigado por essa conversa maravilhosa de hoje, minha amiga.

RP: Obrigada a você, Be. Sempre bom conversar com você. Até fiz várias anotações aqui. Muito obrigada.

Regina Parra, Venusberg, 2024. Óleo em papel e alumínio, 88,4 x 64 cm. Foto: Argenis Apolinario. Cortesia da Galeria Almeida & Dale.

O trabalho de Regina Parra já foi exibido em instituições como o The Jewish Museum, em Nova York (EUA), MACBA—Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (SPA), Mana Contemporary em Chicago (EUA), Americas Society em Nova York (EUA), Padiglione d’Arte Contemporanea (ITA), Centre d’Art Contemporain d’Ivry (FRA) e Museu Nacional de Lisboa (POR). Em 2023, Parra realizou uma exposição individual na Pinacoteca de São Paulo (BRA). E no ano passado realizou individuais na Lyles & King Gallery, em Nova York, e na Galerie Mighela Shama, em Geneva.

Regina Parra foi premiada com o Prêmio 3M de Arte Pública (2018), Prêmio SP-Arte (2017), Prêmio de Vídeo da Fundação Joaquim Nabuco (2011) e Prêmio Videobrasil (2011).

Em 2024 foi selecionada para o programa da Elizabeth Foundation for the Arts, em Nova York; em 2021, para o Monira Foundation Residency Program e, no anterior, para o programa de residências do The Watermill Center. Também foi artista residente da Annex_B’, e da Residency Unlimited, ambos em Nova York. E do Pivô, em São Paulo.

Seu trabalho faz parte do acervo de instituições como MACBA-Barcelona, MASP, Pinacoteca de São Paulo, Instituto Figueiredo Ferraz, Fundação Joaquim Nabuco, VideoBrasil, entre outras.

Para conhecer mais o trabalho de Regina Parra @reginaparra // www.reginaparra.com

Regina Parra, still do vídeo 7, 536 passos, 2012. Cortesia da Galeria Almeida & Dale.

Bernardo Mosqueira recebeu, em 2017, o Prêmio Lorenzo Bonaldi per l’ Arte, um prêmio internacional para jovens curadores, organizado pelo GAMeC, em Bérgamo, Itália. Suas exposições recentes incluem Luis Fernando Benedit: Labirintos Invisíveis [cocurado com Laura Hakel e Olivia Casa, ISLAA, 2024]; Korakrit Arunanondchai: mas as palavras criam mundos [Solar dos Abacaxis, 2024]; The Precious Life of a Liquid Heart [ISLAA, 2023); Wynnie Mynerva: The Original Riot [New Museum, 2023]; Pepón Osorio: My Beating Heart / Mi corazón latiente [co- curado com Margot Norton, New Museum, 2023]. Em 2021, fez parte da equipe curatorial da quinta Trienal do New Museum, “Soft Water/Hard Stone”. Mosqueira possui mestrado em estudos curatoriais [CCS Bard, 2021]. Em 2017, foi listado como “Um dos 20 curadores mais influentes da América Latina” pela Artsy.

Para saber mais sobre Bernardo Mosqueira @bernardomosqueira

Hero Image: Regina Parra, Salome’s Navel, 2024. Óleo sobre papel Arches em alumínio, 152 x 114 cm. Cortesia da Galeria Almeida & Dale.